Notules dominicales de culture domestique n°232 - 6 novembre 2005

DIMANCHE.

Bercail (retour au). Au réveil,

le temps est toujours aussi exécrable. Nous ne retrouvons le soleil

qu'à partir du Puy et croûtons en terrasse près de

Saint-Etienne après nous être débarrassés d'une

bonne part de nos oripeaux mais pas d'un léger sentiment de culpabilité

à l'idée d'avoir laissé les aminches dans la brouillasse

cévenole. Sur une aire autoroutière, il nous semble bien

reconnaître la voiture des B., voisins de Saint-Laurent. Comment

faire lorsqu'un cas pareil se présente et qu'on n'a pas forcément

le temps ni l'envie d'explorer les toilettes ou la cafétéria

d'une station-services à la recherche de connaissances qui n'y

sont et qui n'en sont peut-être pas ? Ce n'est pas très difficile.

Vous prenez votre clé de contact et vous gravez un message bref

mais amical sur une portière du véhicule (évitez

les lettres curvilignes, difficiles à tracer) et comme vous êtes,

ne l'oubliez pas, en situation de doute, vous ne le signez pas. Une fois

de retour au pays, vous rencontrez vos éventuels voisins de stationnement.

S'ils vous racontent alors comment ils ont, à leur retour de vacances,

retrouvé leur voiture vandalisée par des sapajous, vos doutes

s'envoleront et vous aurez la certitude rassurante que vous êtes

un excellent physionomiste de parking.

Courrier. Je trouve une photo d'un

salon "Caract'Hair" de La Madeleine (Nord) à notre retour

de Loz'Hair. Merci à AZ.

Lecture. Plus amer que la mort

(Fred Kassak, 1957; rééd. in Romans I, Le Masque, coll.

Intégrales, présentation de Paul Gayot, postfaces de Fred

Kassak, 1998; 642 p., s.p.m.).

Atteint d'une maladie de cœur, Pierre s'accroche à ce qui lui reste

de vie pour mener à bien une dernière tâche : tuer

sa femme.

C'est le dossier de Temps noir évoqué la semaine

dernière qui m'a donné envie de remettre le nez dans Fred

Kassak. Le livre a un parfum désuet, celui du polar qualité

française des années 50, tendance Boileau-Narcejac : cadre

parisien, beaux quartiers, belles familles avec domesticité, querelles

d'héritage... Dans cette école, celle de la collection du

Masque, l'écriture n'importe guère : on écrit bien,

mais sans effet, sans fioriture. Ce qui est privilégié,

c'est l'intrigue, sa construction. Le roman policier est synonyme d'énigme,

de roman à suspense. L'auteur doit faire preuve de son habileté.

On parle, comme Paul Gayot dans sa présentation, de puzzle, de

devinette, de procédé. Et à ce jeu, il faut bien

dire que Kassak est un maître. Au début du livre, Pierre

s'apprête à tuer sa femme. Suit une série de retours

en arrière qui nous ramènent à la jeunesse du personnage.

Celui-ci fréquente alors plusieurs femmes, certaine par amour,

certaine par convenance, etc. L'identité de celle qu'il a épousée

(et qu'il va tuer) n'est pas révélée et il faut bien

sûr attendre le dernier chapitre pour connaître son identité.

Kassak est habile, le lecteur est pris au piège et ne lâche

pas le livre avant la fin.

Extrait du prologue, censé se dérouler en 1998. "Il

parcourut fébrilement du regard les rangées de livres et

se redressa, soulagé : le gros volume était bien là,

perdu au bout d'un rayon, en compagnie des ouvrages de Jean-Paul Sartre,

un philosophe encore célèbre trente ans plus tôt et

tombé dans l'oubli."

LUNDI.

Vie horticole. C'est la première

fois que je suis obligé de tondre la pelouse un 31 octobre. L'herbe

est grasse comme au printemps. Il n'y a décidément qu'en

Lozère où l'automne est à l'heure.

Courriel. Échange avec le rédacteur

en chef de La Liberté de l''Est en vue d'une pige littéraire.

Échange avec ST au sujet des tueurs de l'Ardèche.

TV. Desperate Housewives (série

américaine de Mark Cherry, 2004 avec Teri Hatcher, Marcia Cross,

Felicity Huffman, Eva Longoria, Nicolette Sheridan; saison 1, épisodes

16 & 17, diffusés sur Canal + le 28 octobre 2005).

MARDI.

TV. Ne quittez pas ! (Arthur

Joffé, France, 2004 avec Sergio Castellitto, Isabelle Gélinas,

Rachida Brakni).

Un homme est harcelé par son défunt père qui lui

téléphone de l'au-delà.

J'ai beaucoup aimé le portrait de cet homme, campé par un

Castellitto plus rêveur que jamais, vivant dans une totale nostalgie,

incapable de se séparer de quoi que ce soit, objets, personnes

ou sentiments. Quand, au téléphone, l'opératrice

lui dit la phrase titre, il répond : "Ne vous inquiétez

pas, mademoiselle, je ne quitte jamais rien ni personne." Malheureusement,

ce portrait n'occupe que le tout début du film qui se perd ensuite

dans une histoire interminable agrémentée de conversations

interstellaires qui ne valent pas un bon Don Camillo. Quant à la

fin qui mêle réconciliation familiale et souvenir de la Shoah,

elle tient tout simplement du grotesque.

Curiosité. On note une apparition éclair de Claude-Jean

Philippe en client d'un kiosque à journaux qui se fait voler son

téléphone de poche.

MERCREDI.

Emplettes. J'achète un roman

russe et le premier volume des aventures de Sherlock Holmes en édition

bilingue.

Vie festive. Alice fête pour la première fois

son anniversaire en compagnie de ses condisciples. Parmi eux, le jeune

B. J'inspecte, mine de rien, l'auto de ses parents. Soit ils n'étaient

pas sur l'autoroute A 6 dimanche dernier, soit ils ont un carrossier rapide

et efficace.

TV. Pigalle Saint-Germain-des-Prés

(André Berthomieu, France, 1950 avec Jacques Hélian,

Jeanne Moreau, Henri Génès; diffusé sur RTL 9 en

?).

L'orchestre de Jacques Hélian anime les soirées d'une boîte

de Pigalle tenue par des gangsters. Ne parvenant pas à se faire

payer correctement, les musiciens émigrent vers Saint-Germain-des-Prés

et jouent dans une cave qui vient d'ouvrir.

Il y eut au début des années cinquante quelques films où

les orchestres en vogue à l'époque tenaient la vedette.

Les films avec l'orchestre de Jacques Hélian (celui-ci, Musique

en tête, Tambour battant) ont disparu des mémoires mais

on a pu voir parfois à la télévision ceux dans lesquels

jouaient Ray Ventura et ses Collégiens (Nous irons à

Paris, Nous irons à Monte-Carlo). Ray Ventura est d'ailleurs

producteur de Pigalle Saint-Germain-des-Prés, un film dont les

intrigues policière et sentimentale (avec la débutante Jeanne

Moreau) n'ont guère d'intérêt. En revanche, c'est

un régal sur le plan musical. On y voit la naissance des boîtes

souterraines de Saint-Germain, les existentialistes gentiment caricaturés,

les danses endiablées, la jeunesse nouvelle en robe courte et chemise

à carreaux. On y voit et entend des chanteurs nommés Henri

Génès (disparu il y a quelques mois, je l'avais croisé

un jour à La Roche-Posay), Jean Marco (chanteur de charme gominé

qui devait se tuer dans un accident de voiture en 1953), Ginette Garcin

(!) et le chœur féminin des trois "Hélianes" aux

voix acidulées. La musique commence à swinguer, mais d'une

façon très sage : Jacques Hélian n'est pas un révolutionnaire,

il tente de suivre le mouvement mais va vite être dépassé

puisque son orchestre disparaîtra en 1956. Un bijou pour les amateurs

de kitsch ou, plus simplement, des musiques de l'époque.

Lecture. Au bois dormant (Boileau-Narcejac,

Denoël, 1956; rééd. in Quarante ans de suspense vol.

I, Robert Laffont, coll. Bouquins, édition établie par Francis

Lacassin, 1988; 1340 p., 120 F).

Le jeune Alain, en visitant les ruines du château de Muzillac, tombe

sur le testament de son arrière-grand-oncle, ancien occupant des

lieux.

C'est le texte de ce testament qui occupe presque l'intégralité

de ce court roman. Le comte de Muzillac y raconte son retour d'exil en

1815 et ses retrouvailles avec le château familial, près

de Rennes, passé aux mains de personnages bien étranges.

Si l'époque et les lieux évoquent dans un premier temps

Chateaubriand, ce sont les grands maîtres de la nouvelle fantastique

du XIX° siècle qui viennent ensuite à l'esprit. Boileau

et Narcejac réalisent en effet un véritable "à

la manière de", un collage dans lequel on peut s'amuser à

reconnaître des accents de Maupassant, Villiers de l'Isle-Adam,

voire Edgar Poe. Eux que l'on considère souvent comme des faiseurs

appliqués du roman policier bourgeois montrent leur habileté

à changer de registre : la tournure des phrases, le vocabulaire,

l'ambiance sont parfaitement calqués sur les récits de genre

de l'époque. Les phénomènes surnaturels qui surviennent

trouvent in fine une explication rationnelle mais, comme chez Théophile

Gautier, le doute subsiste grâce à la persistance de quelques

éléments troublants. Habile, très habile...

JEUDI.

Cinéma. Le Mystère

de la chambre jaune (Bruno Podalydès, France, 2003 avec Denis

Podalydès, Sabine Azéma, Pierre Arditi, Olivier Gourmet,

Claude Rich, Michael Lonsdale, Jean-Noël Brouté, Julos Beaucarne,

Isabelle Candelier; vu dans le cadre de la formation à Collège

au Cinéma).

Autant je peux lire et relire sans me lasser le livre de Gaston Leroux,

autant ce film m'ennuie davantage à chaque projection et ce n'est

pas le travail (?) inconsistant préparé (?) par le formateur

qui nous en parle ensuite qui va changer cet état de fait. L'après-midi,

au cours de laquelle je manque à plusieurs reprises de dévisser

de ma chaise, m'aura en tout cas appris, s'il en était encore besoin,

que je ne peux décidément survivre à la privation

de sieste.

TV. Desperate Housewives (série

américaine de Mark Cherry, 2004 avec Teri Hatcher, Marcia Cross,

Felicity Huffman, Eva Longoria, Nicolette Sheridan; saison 1, épisodes

18 & 19, diffusés sur Canal + le soir même).

L'ennui gagne, lentement mais sûrement.

VENDREDI.

Cinéma. L'Enfant (Jean-Pierre

et Luc Dardenne, France-Belgique, 2005 avec Jérémie Renier,

Déborah François, Jérémie Segard, Fabrizio

Rongione, Olivier Gourmet, Stéphane Bissot, Mireille Bailly, Anne

Gérard, Bernard Marbaix).

Bruno, un jeune délinquant, a besoin d'argent. Il apprend qu'un

couple pourrait acheter l'enfant que sa compagne vient de lui donner.

On est désormais habitué au cinéma des frères

Dardenne, à leur manière brutale de filmer, à leur

façon de projeter la réalité sociale sur l'écran

sans filtre adoucissant, à leurs acteurs fétiches (Renier,

Gourmet), à leur humanisme chrétien (l'enfant en Moïse,

Bruno en réincarnation de saint Christophe), à leur goût

pour le pardon des offenses. L'Enfant ne surprend donc pas, il

est dans la lignée des films précédents, de La

Promesse au Fils en passant par Rosetta. Cependant,

il captive moins, peut-être justement à cause de cette accoutumance,

et la Palme d'Or attribuée à Cannes semble un peu redondante

après celle de Rosetta. Malgré cette légère

déception, on reste dans un cinéma de haute tenue, fait

par des réalisateurs qui n'ont pas peur de se colleter avec le

réel. Ils montrent ici l'énergie déployée

par un jeune voyou, un gamin inconscient qui peu à peu, au fil

des épreuves, au bout d'un parcours épuisant, va trouver

l'apaisement. Un apaisement que l'on rencontre aussi dans la mise en scène

moins heurtée que d'habitude et qui rapproche les Dardenne de Robert

Bresson.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

SAMEDI.

Football. S.A.Spinalien - Wasquehal

: 0 - 4.

Ouille.

Courrier. Arrivée d'un livre

consacré aux tueurs de l'Ardèche déniché,

magie de l'Internet, dans une librairie de l'État de New York.

Courriel. Les notules montent à

l'assaut des Hautes-Alpes.

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°233 - 13 novembre 2005

DIMANCHE.

Vie hospitalière. Nous rendons

visite à la mère de Caroline dans une clinique de Nancy.

Nous sommes en traumatologie mais les filles ne sont pas traumatisées

pour autant et apprécient les courses en fauteuil roulant.

Hulot. Le dimanche, c'est le jour

du bricolage, donc une journée à potentiel catastrophique

élevé. Le matin, je m'en étais plutôt bien

tiré avec la pose d'un nouveau plafonnier dans la chambre des filles.

Mis en confiance, j'entreprends à notre retour de Nancy de remettre

en état un lustre défectueux dans l'autre chambre, un truc

dont on ne se sert jamais et qui aurait tout aussi bien pu continuer à

rester endormi jusqu'à la nuit des temps. Rapidement, ce n'est

pas une surprise, l'initiative se transforme en catastrophe industrielle.

En cinq minutes, je fais exploser un bon nombre de fusibles et prive la

maison de chauffage et d'une bonne partie de ses appareils ménagers.

Je dois dire à ma décharge (électrique), que dans

cette cabane, l'installation (électrique) semble avoir été

faite avant l'invention de l'électricité. La chasse aux

fusibles, qui se déroule comme il se doit un dimanche et à

la nuit tombée, n'est pas un sport aisé mais je trouve chez

O. de quoi remettre en état la majeure partie de notre potentiel

électrique. Bien sûr, il n'y a plus de courant dans notre

chambre mais ça ne gêne pas pour dormir. Caroline refuse

absolument que je tente une réparation immédiate. Pourtant,

je me sentais en forme mais il est vrai que je commençais à

devenir grossier.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules et un nouvel aptonyme, bijoutier parisien nommé Caillou.

LUNDI.

TV. Trois petites filles (Jean-Loup

Hubert, France, 2004 avec Gérard Jugnot, Adriana Karembeu, Morgane

Cabot; diffusé sur Canal + en octobre 2005).

La fugue de trois adolescentes en Corse, à la recherche de la maison

de Johnny Depp et Vanessa Paradis.

Voilà quelque chose qui pourrait aisément concourir dans

la catégorie du film le plus niais de l'année 2004. Ce n'est

pas grave, on en a vu et on en verra d'autres, mais c'est tout de même

un peu étonnant de la part de Jean-Loup Hubert, qu'on a connu nettement

plus inspiré. L'expérience lui aura peut-être appris

qu'il est risqué d'engager des débutantes sans leur donner

de cours de diction : non seulement le film est vide, mais on n'en comprend

qu'une phrase sur deux. Quant à Adriana Karembeu, dont c'est aussi

le premier rôle, souhaitons que sa carrière ne soit pas à

l'image de ses jambes, qu'on dit interminables. Sur le thème des

aventures adolescentes, mieux vaut cent fois voir ou revoir La Vie

ne me fait pas peur de Noémie Lvovsky.

Courrier. J'envoie à JCB un

article sur Émile Friant dont il saura faire bon usage. N.B. Le

peintre Émile Friant n'est pas l'inventeur du Jeu d'Émile

Friant qui précéda sur France Inter le Jeu d'Émile

Heurot. Qui rime avec Vermot.

MERCREDI.

Presse. Je rencontre GN, rédacteur

en chef de La Liberté de l'Est en vue d'une collaboration à

sa page littéraire et de la publication d'un portrait du notulographe.

Trois quarts d'heure d'un entretien agréable mais dont je sors

totalement vidé. Ecrire sur soi, soit, mais parler de soi, c'est

autre chose.

TV. En route pour la gloire

(Bound For Glory, Hal Ashby, E.-U., 1976 avec David Carradine,

Ronny Cox, Melinda Dillon, Gail Strickland; diffusé sur ARTE en

?).

En 1936, le jeune Wody Guthrie quitte le Texas, où les effets de

la Grande Dépression se font encore sentir, pour la Californie.

Lorsqu'il y arrive, après un voyage mouvementé à

pied ou en passager clandestin des trains de marchandises, il découvre

que ce n'est pas la Terre Promise. Les migrants sont parqués dans

des camps d'où ils parviennent parfois à s'extraire pour

travailler dans les plantations pour un salaire de misère. Woody

se sert de sa seul arme, sa guitare, pour adoucir l'existence de ses semblables.

Il est remarqué par le directeur d'une station de radio qui lui

confie un programme. Ses chansons, qui contiennent des appels clairs à

la rébellion et à la syndicalisation, font rapidement fuir

les annonceurs.

On ne traite ici que de six années de la vie de Woody Guthrie,

en gros de son séjour en Californie jusqu'à son départ

pour New York. On le voit donc en vagabond, en "hobo", mais

pas en pleine gloire ni à la fin de sa vie, à l'hôpital

où il reçut la visite d'un adolescent ému et admiratif

nommé Bob Dylan, un Dylan dont une des premières chansons

allait s'intituler "Song to Woody". Le film n'est pas formidable

et David Carradine n'est pas un interprète inoubliable des chansons

de Guthrie mais c'est un film majeur dans mon histoire personnelle. Je

l'ai vu à sa sortie, alors que j'étais encore au lycée,

et ce fut l'occasion d'une double prise de conscience. Une prise de conscience

musicale d'abord qui eut pour conséquences quasi immédiates

l'achat d'un harmonica et d'un banjo cinq cordes, la substitution de la

guitare folk à la guitare classique et l'apprentissage des chansons

de Guthrie. Il n'y eut pas un concert de Garlamb'Hic sans l'une d'elles

au répertoire, "Do Re Mi" ou "Dusty Road".

Plus tard devaient venir Dylan, puis Springsteen, ses héritiers

directs, mais tout a commencé avec Woody Guthrie. Une prise de

conscience sociale ensuite, ou plutôt en même temps, avec,

à la même époque, la découverte du Sacco

et Vanzetti de Giuliano Montaldo et la lecture de Steinbeck, puis

la version filmée par John Ford des Raisins de la colère,

des histoires de révolte, de solidarité, de cœur qui bouleversaient

mon esprit adolescent. "C'est ce qui m'a fait", écrivait

Sartre dans Les Mots.

JEUDI.

TV. Desperate Housewives (série

américaine de Mark Cherry, 2004 avec Teri Hatcher, Marcia Cross,

Felicity Huffman, Eva Longoria, Nicolette Sheridan; saison 1, épisodes

20 & 21, diffusés sur Canal + le soir même).

VENDREDI.

Vie patriotique. J'accompagne Lucie,

réquisitionnée pour aller déposer un bouquet et pousser

une Marseillaise - dont les mâles accents ont résonné

toute la semaine dans notre foyer, mais pas toujours avec les paroles

orthodoxes - au monument aux morts de Saint-Laurent. On a fait appel à

une connaisseuse. Je n'ai pas pour habitude de vanter l'excellence de

ma progéniture - d'autant qu'elle va de soi dans le cas de l'aînée

puisque nous avons légué en substance à Lucie nos

gènes - mais pour ce qui est des monuments aux morts elle bénéficie

d'une expérience certaine.

Vie lumineuse. Restauration du parc

électrique domestique dans son intégralité, lustre

réfractaire compris. Le bricolage, c'est comme les mots croisés

: vous laissez quelque temps le problème en jachère et la

solution apparaît comme ça, sans effort, quand vous le reprenez.

TV. Pédale dure (Gabriel

Aghion, France, 2004 avec Dany Boon, Gérard Darmon, Michèle

Laroque, Jacques Dutronc; diffusé sur Canal + en octobre 2005).

Un couple d'homosexuels attend un enfant porté par une de leurs

amies.

Gabriel Aghion s'est fait une spécialité : celle de traiter

un sujet de société (l'amour intergénérationnel

dans Belle Maman, l'homosexualité dans Pédale

douce, l'homosexualité et la paternité ici) d'une façon

si caricaturale, superficielle et grossière qu'on peut le considérer

comme le faiseur des films les plus détestables de ces dernières

années. Il parvient à rendre mauvais comme des cochons des

acteurs sympathiques partout ailleurs (Darmon) et à qui un film

avec Aghion semble d'ailleurs suffire (où sont passés les

Timsit, Berry, Gamblin de Pédale douce ?). Scénario

vide, mise en scène au ras du gazon, il n'y a rien, rien, pas une

idée là-dedans. On est loin de La cage aux folles...

SAMEDI.

Téléphone. Conversation

avec CD, notulien ardéchois, assortie d'une promesse de rencontre

lors d'un futur séjour en Lozère.

Vie familiale. Nous profitons de l'absence

de couvre-feu pour aller croûter chez mes parents et faire connaissance

avec le jeune Rémi, neveu.

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°234 - 20 novembre 2005

DIMANCHE.

Itinéraire patriotique départemental.

Découverte du monument aux morts de Belval, un village

situé près de Senones, cité vosgienne bien connue

des amateurs de palindromes (mais pas la seule puisque le département

compte aussi un Laval). Lucie prend des photos pour la presse locale.

TV. Le Château de l'Araignée

(Kumonosu jô, Akira Kurosawa, Japon, 1957 avec Toshirô

Mifune, Isuzu Yamada, Minoru Chiaki; diffusé sur ARTE en ?).

Revenu vainqueur d'une expédition, Washizu rencontre dans une forêt

une sorcière qui lui prédit qu'il deviendra le seigneur

du Château de l'Araignée et que le fils d'un de ses frères

d'armes lui succédera. Poussé par sa femme, Washizu assassine

l'actuel seigneur du château.

Où l'on découvre, s'il en était besoin, la parfaite

universalité des thèmes shakespeariens puisque cette histoire

n'est autre que l'adaptation de Macbeth, transposée dans le monde

des samouraïs. Kurosawa reprend point par point l'intrigue du drame

et la plie à ses propres conventions, à sa manière

de filmer violente et théâtrale, servie par un Toshirô

Mifune grandiloquent. Les scènes de bataille préfigurent

celles de Ran, reprise d'un autre motif shakespearien, celui du Roi Lear.

On ne peut pas dire que ce soit confortable à regarder mais la

séquence finale, la mort de Washizu transformé en pelote

d'épingles par les flèches de ses sujets, est tout de même

un sacré morceau.

Lecture. Penser la mélancolie.

Une lecture de Georges Perec (Maurice Corcos, Albin Michel; 280 p.,

17,50 €).

Critique à rédiger pour La Liberté de l'Est.

LUNDI.

Courrier. Une carte postale d'Édimbourg.

TV. Le grand rôle (Steve

Suissa, France, 2004 avec Stéphane Freiss, Bérénice

Bejo, Peter Coyote, François Berléand; diffusé sur

Canal + en octobre 2005).

Maurice Kurtz, comédien obscur, fait croire à sa femme,

atteinte d'un cancer fatal, qu'il a décroché le premier

rôle d'une superproduction.

On est dans la semaine Shakespeare puisque la superproduction en question

n'est autre qu'une adaptation, en yiddish s'il vous plaît, du Marchand

de Venise pour laquelle Kurtz prétend avoir obtenu le rôle

de Shylock. Le mensonge qu'il échafaude avec l'aide ses amis a

le même but que celui qui apparaissait dans Goodbye Lenin

: atténuer les souffrances d'un être cher. La ficelle est

un peu grosse mais on suit cette histoire avec plaisir. La bande de copains

qui entoure Kurtz est jouée par un groupe d'acteurs sympathiques

(Lionel Abelanski, Laurent Bateau, Olivier Sitruk) qui donnent l'image

d'une amitié simple et sincère. Un film gentil, qui évite

adroitement le piège de la mièvrerie.

MARDI.

Courriel. Un message de GN, qui s'emploie

à rédiger un portrait du notulographe : "Besoin pour

mon article de savoir combien de fois vous avez mangé du lapin

au cours de l'année 1997. Merci." Heureusement, c'est le genre

de question à laquelle je peux répondre presque instantanément.

N'empêche : l'article promet d'être pointu.

TV. Un jour... le Nil (al-Nass

wal Nil, Youssef Chahine, Égypte/URSS, 1968 avec Salah Zulfikar,

Igor Vladimorov, Imrad Hamdi; diffusé sur ARTE en octobre 1999).

1964 : la construction du barrage d'Assouan touche à sa fin.

C'est le moment où les ingénieurs soviétiques, qui

ont apporté leur collaboration à l'édification du

barrage, s'en vont. Chahine présente plusieurs histoires personnelles

qui se mêlent, celle d'un vieux paysan qui voit le cours du fleuve

s'éloigner de son village, celle d'un jeune ouvrier local qui essaie

de retenir son ami Nikolaï, celle d'un écrivain engagé

comme manœuvre, celle d'un couple russe au bord de la rupture... Il y

en a d'autres, il y en a tant qu'on finit par se perdre dans la cohue

pour garder l'image d'une oeuvre qui est en fait à l'image du barrage

: fruit d'une collaboration internationale inattendue, démesurée,

majestueuse. Pour corser la macédoine, Chahine a choisi de tourner

à l'américaine, format scope, musique symphonique, destins

mélodramatiques... Il ne manque qu'Elizabeth Taylor en princesse

des sables ou Gregory Peck en ingénieur débarqué

de Leningrad. Le film sera refusé par les autorités, tant

soviétiques qu'égyptiennes, qui l'avaient commandé,

et ne verra le jour que grâce au travail de la Cinémathèque

française. Chahine, lui, dut recommencer et faire un film plus

en accord avec ce qui lui était demandé, Les Gens du

Nil, qu'il renia par la suite.

MERCREDI.

Emplettes. J'achète des billets

de train, un polar mathématique, un livre sur Kafka et complète

ma collection de Jules Verne.

Écriture. J'ai rédigé

hier soir ma critique du livre sur Perec pour le quotidien local. J'ai

rédigé ça comme une notule, au fil du clavier, assez

facilement. Bilan statistique : plus de 3500 signes. J'ai droit, contrainte

journalistique, à 2500. Je passe donc une partie de la journée

à tailler dans le vif, dégraisser, ébarber, élaguer,

émonder mon texte, peser chaque mot et chaque virgule pour arriver

à la taille souhaitée. Exercice nouveau pour moi, donc pas

facile, mais intéressant dans la mesure où il oblige à

aller à l'os, sans fioritures, tout en essayant de garder le ton

qu'on souhaite donner à la chose. Quatre heures de boulot pour

quatre paragraphes : je ne ferais pas long feu dans une rédaction.

TV. Vipère au poing

(Philippe de Broca, France/G.-B., 2004 avec Catherine Frot, Jacques Villeret,

Jules Sitruk; diffusé sur Canal + en novembre 2005).

Élevés par leur grand-mère, Jean, dit "Brasse-Bouillon",

et son frère attendent avec impatience le retour de leurs parents.

Lorsque ceux-ci débarquent en provenance de Saigon, les enfants

doivent vite déchanter : leur mère, qu'ils surnomment rapidement

Folcoche, est une marâtre cruelle et autoritaire.

Curieux parcours que celui de Philippe de Broca qui commence une carrière

dans les années soixante comme compagnon de route de la Nouvelle

Vague pour terminer par ce film, adaptation littéraire d'un académisme

total. Ma lecture de Bazin est très lointaine mais il me semble

que dans le livre, la haine des enfants pour Folcoche était beaucoup

plus palpable et féroce qu'ici où Catherine Frot ne parvient

pas à rendre le personnage aussi mauvais qu'il le devrait. Le jeune

de Broca aurait sans doute voué ce film aux gémonies. Mais

le jeune Truffaut n'aurait-il pas fait de même avec Le dernier métro

?

JEUDI.

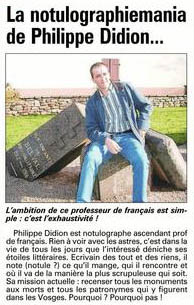

Vie des hommes illustres. Le jour

de gloire est arrivé : La Liberté de l'Est consacre une

page entière aux notules et à mes divers chantiers, avec

annonce et photo en une, reproduite ci-dessous. Je chausse des lunettes

noires et promeus R. au rang de chauffeur garde du corps. Comme la journée

a décidé d'être belle, je m'offre en sus un petit

tiercé dans le désordre (7-6-5).

Cliquer

sur l'image pour voir la une

Citation.

Dénichée dans Le Monde, sous la plume de Francis Marmande

: "Les vies des professeurs sont rarement intéressantes"

(Gilles Deleuze).

TV. Desperate Housewives (série

américaine de Mark Cherry, 2004 avec Teri Hatcher, Marcia Cross,

Felicity Huffman, Eva Longoria, Nicolette Sheridan; saison 1, épisodes

22 & 23, diffusés sur Canal + le soir même).

Comme attendu, les choses s'accélèrent pour ces deux derniers

épisodes. On connaît enfin les raisons du suicide de Mary

Alice qui faisait l'ouverture de la série et la saison se termine

sur une très belle scène qui montre Bree, une des héroïnes,

confrontée à la solitude après la mort de son mari.

De quoi oublier les longueurs qui ont précédé et

être volontaire pour suivre une deuxième saison.

VENDREDI.

Écriture. Je commence à

travailler sur le Bulletin Perec, que je dois rendre la semaine prochaine.

Après ça, il sera temps de me mettre à ma deuxième

chronique pour Histoires littéraires. En fait, je m'aperçois

qu'entre La Liberté de l'Est, Histoires littéraires

et Perec, sans parler des notules, je n'ai pas dételé depuis

septembre. Finalement, les vies des professeurs peuvent être intéressantes

quand ils font autre chose que professer.

SAMEDI.

Lecture. Histoires littéraires

n° 15 (revue trimestrielle consacrée à la littérature

française des XIX° et XX° siècles, juillet-août-septembre

2003, Histoires littéraires et Du Lérot éditeurs;

272 p., 20 €).

On ouvre avec un hommage à Noël Arnaud, surréaliste,

pataphysicien et oulipien mort en 2003, dont on donne ici quelques lettres

inédites. L'une d'elles, destinée à Claude Rameil,

déborde de tendresse envers une ancienne figure de Saint-Germain-des-Prés

: "Hier soir, je prends l'émission de Rutman. Aux premières

images : "Zut ! me dis-je, je me suis gourré (sic) de chaîne

: c'est un show Juliette Gréco !" Dans la seconde partie,

elle se décide à s'effacer un peu, mais elle revient en

force à la fin de l'émission et l'émission se termine

sur elle faisant un geste d'une stupide théâtralité.

Quelle idée d'aller chercher cette ringarde, qui chante de plus

en plus mal et qui n'a strictement rien à dire, même si elle

le dit en prenant des mines de vieille tragédienne de sous-préfecture

!"

Par ailleurs, on s'intéresse aux origines du roman-feuilleton,

à Mallarmé, à Michaux et aux tournois de poétesses

organisés par les premiers journaux féminins dans les années

1910. Au rayon découvertes, Jean-Jacques Lefrère ressuscite

Ephraïm Mikhaël, poète toulousain mort en 1890 à

l'âge de vingt-trois ans et à l'aube d'une carrière

prometteuse. Une des lettres inédites exhumées par Lefrère

mentionne un certain général Pittié, joli contraptonyme.

Restons dans la correspondance avec la rubrique qui, traditionnellement,

clôt chaque numéro de la revue, rubrique intitulée

"Courrier des lecteurs contents et mécontents". Un libraire

parisien se fend d'une succincte épistole ainsi libellée

: "Je vous prie de signaler dans votre rubrique des lecteurs contents

et mécontents que je suis content."

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°235 - 27 novembre 2005

DIMANCHE.

Lecture. Les Esperados. Histoire

vraie (Yannick Blanc, Robert Laffont, 1984; 230 p., 69 F).

Il y eut, à l'origine, un numéro du Vif du sujet,

l'émission de France Culture consacrée aux faits divers,

diffusé en juin dernier (et encore audible

ici).

Il y était question des "tueurs fous de l'Ardèche",

une affaire dont j'avais gardé un lointain souvenir (l'histoire

date tout de même de 1977) et dont le récit réveilla

mon attention lorsque Villefort, une bourgade de Lozère où

il m'arrive de séjourner, fut mentionnée comme le point

de départ de la cavale des tueurs en question après le braquage

du Crédit Agricole local. Le mois dernier, je rencontrai JS à

Villefort, et je lui parlai de l'affaire qu'elle connaissait bien et pour

cause : elle était caissière au Crédit Agricole au

moment des faits et s'était trouvée au bout du canon des

tueurs. Elle me raconta sa version des faits et m'apprit qu'elle avait

été un jour interviewée par un journaliste qui devait

écrire un livre sur le sujet, un livre qui avait vu le jour mais

qu'elle n'avait jamais réussi à dénicher.

Ce livre, c'est Les Esperados, que j'ai pu retrouver, traquer et

commander via internet. Il raconte la vie de Pierre Conty, originaire

de Grenoble, rebelle, insoumis, idéaliste, adepte du retour à

la terre dans le sillage de la chanson de Ferrat La Montagne. Après

quelques essais infructueux, Conty s'installe avec sa compagne dans un

hameau abandonné de l'Ardèche, Rochebesse. Des amis les

rejoignent et peu à peu voit le jour la première communauté

du département, dès avant Mai 68. Yannick Blanc raconte

minutieusement l'installation, les premiers pas, les difficultés

extérieures d'abord (le climat, la pauvreté de la terre,

les relations de plus en plus tendues avec les autochtones qui voient

d'un mauvais oeil ces hippies s'approprier des terres et des bâtisses

qu'ils avaient pourtant abandonnées) puis internes : la communauté

s'étoffe, Conty doit s'imposer pour montrer qu'il est le chef,

des parasites s'installent, les luttes pour le pouvoir et les histoires

de fesses lézardent le rêve. La vente des fromages de chèvre

ne suffisant pas à faire vivre tout ce monde, les moyens illégaux

sont mis en oeuvre : on pille les chantiers pour refaire les maisons,

on détourne les livraisons des magasins, on vole des chèques,

des armes aussi parce qu'on croit la révolution proche. Jusqu'au

jour d'août 1977 où Conty et deux de ses amis descendent

à Villefort pour se faire le Crédit Agricole. C'est JS qui

raconte les visages masqués, les 78000 francs du coffre, les employées

bouclées dans les toilettes avec la trouille de prendre une rafale

de pistolet-mitrailleur à travers la porte, les gendarmes finauds

qui, prévenus que quelque chose de bizarre est en train de se passer,

ne trouvent pas mieux que de téléphoner... à la banque

au risque de provoquer une tuerie. Le trio s'enfuit et se fait repérer

par une voiture de gendarmerie pour... excès de vitesse. Conty

tue un pandore, un autre parvient à s'enfuir. Il faut changer de

voiture, la leur va être signalée. Pour cela, Conty abat

deux pauvres types qui ont le malheur de passer par là au mauvais

moment, et retourne se planquer à Rochebesse. Un de ses amis se

rendra de lui-même à la police, l'autre sera repris en Hollande.

Conty parviendra à s'enfuir de Rochebesse et ne sera plus jamais

revu.

Ici s'arrête le récit de Yannick Blanc, laissant quelque

peu le lecteur sur sa faim : on aurait aimé vivre ensuite le procès

des deux complices, les assises à Privas avec Badinter comme défenseur,

voir ce qu'est devenu Rochebesse après Conty, et filer aux trousses

de celui-ci qui a été signalé un peu partout en Ardèche

mais aussi, depuis, en Italie, en Algérie, au Nicaragua... Le livre

possède les défauts du genre : à partir de témoignages

recueillis, l'auteur reconstitue des dialogues, brode, prête tel

ou tel sentiment aux uns et aux autres, laisse des trous béants

dans une chronologie qu'on aurait aimé plus minutieuse. Mais ce

ne sont ici que des détails : la personnalité de Conty,

le cadre, le contexte socio-historique sont tellement passionnants qu'on

les oublie rapidement. On se demande tout de même pourquoi aucun

scénariste ne s'est emparé de cette histoire...

Itinéraire patriotique départemental.

Le monument aux morts de Bertrimoutier vaut le déplacement puisqu'il

regroupe les victimes de sept villages, ce qui m'épargne les futurs

voyages prévus à, dans l'ordre, Combrimont, Frepelle, Lesseux,

Neuviller-sur-Fave, Pair-et-Grandrupt et Raves.

Football. Le SAS est sorti sans gloire

de la Coupe de France par l'équipe de Rethel. Cela ne me réjouit

pas outre-mesure mais je me console en tirant de mes tiroirs cette histoire

brève que je ne pensais pas avoir l'occasion de placer un jour

: "J'ai rencontré André vers Suresnes (Hauts-de-Seine).

Il jouait du piano à Rethel (Ardennes)."

TV. Aaltra (Benoît Delépine

& Gustave Kervern, France/Belgique, 2004 avec Benoît Delépine,

Gustave Kervern, Benoît Poelvoorde; diffusé sur Canal + en

novembre 2005).

Dans une zone désertique du nord de la France, deux voisins entretiennent

les relations les plus inamicales qui soient. Au cours d'une dispute,

ils finissent tous deux les jambes broyées par une machine agricole

défectueuse. A peine sortis de l'hôpital, ils partent pour

la Finlande où ils ont l'intention de se faire dédommager

par la société Aaltra, le constructeur de la machine.

On n'avait pas encore tenté au cinéma le road movie

en fauteuil roulant. Voilà qui est fait avec ce film qui revendique

un double héritage : celui d'une école belge qui, dans la

mouvance de C'est arrivé près de chez vous, pratique un

humour absurde et dévastateur et celui du réalisateur finlandais

Aki Kaurismäki. Ce dernier apparaît d'ailleurs à la

fin du voyage, dont la destination, la Finlande, n'est bien sûr

pas innocente. Aaltra, par le mutisme de ses personnages, son image en

noir et blanc, son manque total de cohérence et de logique évoque

immanquablement Tiens ton foulard, Tatiana du réalisateur

finlandais dont il copie même certaines scènes (celle du

bar avec un irrésistible Bouli Lanners en chanteur finnois). Ce

n'est pas une oeuvre à mettre devant toutes les prunelles mais

si on aime le genre, c'est un régal. Le générique

est à lui seul une merveille, non par son graphisme mais par son

contenu : 93 acteurs et figurants crédités, à croire

que la moitié de la Belgique a participé au film, dans des

rôles soigneusement répertoriés : Vincent Patar est

"le vendeur de tickets obstiné", Oviedo est "la

voix espagnole", Robin Weerts est "Jérémy, le

fils du fan de moto-cross", Gaspard Tavier est "l'enfant mangeur

de frites", Peter Vanrutten est "le second piéton entreprenant",

Abdelaziz Bachaou est "l'éplucheur de pommes de terre"

et Harro Geerts "le conducteur du camion fantôme" (qu'on

ne voit même pas !). De plus, atout non négligeable, Aaltra

est assuré d'occuper la première place des dictionnaires

de films pendant un bon moment.

Courriel. Jean-Jacques Lefrère

m'annonce qu'après avoir considéré mon premier envoi,

le comité de rédaction de la revue Histoires littéraires

espère me voir assurer ma chronique dans chaque livraison. Je m'endors

heureux.

LUNDI.

Courrier. J'envoie Les Esperados

à JS en Lozère et ventile quelques copies de l'article Liberté

de l'Est.

TV 1. Tous en scène

(The Band Wagon, Vincente Minnelli, E.-U., 1953 avec Fred Astaire,

Cyd Charisse, Oscar Levant, Nanette Fabray; diffusé sur TCM en

?).

Un danseur à la carrière déclinante débarque

à New York et reprend le chemin du théâtre pour une

version moderne de Faust.

Le film a été enregistré avant que je ne découvre

l'existence et les vertus de la touche multilingue de la télécommande.

Pas de chance, il s'agissait d'une diffusion en version française,

ce qui est moyennement gênant pour les dialogues mais devient carrément

rédhibitoire lorsqu'on va, comme ici, jusqu'à doubler les

chansons d'une comédie musicale. C'est impossible à suivre,

tout sonne faux, l'orchestre s'entend à peine, c'est un massacre.

Dommage, l'histoire de ce danseur sur le retour, interprété

par un Fred Astaire qui connaissait bien le problème à l'époque,

valait mieux même si sur le plan visuel Tous en scène

semble tout de même moins abouti que Chantons sous la pluie,

tourné l'année précédente pour le même

producteur, Arthur Freed. Désolé pour mon cher Minnelli.

TV 2. Le dernier tournant (Pierre

Chenal, France, 1939 avec Fernand Gravey, Michel Simon, Corinne Luchaire,

Charels Blavette, Robert Le Vigan, Marcel Vallée; diffusé

sur France 2 en ?).

Un vagabond est embauché par le patron d'un poste d'essence. La

femme de celui-ci séduit celui-là et le couple cherche à

se débarrasser du mari.

C'est la toute première adaptation, sept ans avant celle de Tay

Garnett, du livre de James Cain, Le facteur sonne toujours deux fois,

prototype du roman noir poisseux. Pierre Chenal a déplacé

l'intrigue dans la région de Marseille et a conservé les

protagonistes et la trame du roman. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, juste

une curiosité parce que, malheureusement, Fernand Gravey ne convient

pas au rôle de Franck le vagabond. En revanche, Michel Simon est

égal à lui-même, il faut dire qu'après La

Chienne, il a l'expérience de ce genre de rôle. C'est

en tout cas l'occasion de découvrir, dans le rôle de la femme

fatale, Corinne Luchaire dont la beauté ne résista pas,

si l'on peut dire, à quelques choix malheureux pendant l'Occupation.

MERCREDI.

Courrier. Je reçois deux numéros

du Nouvel Attila qui ressemble, déception, plus à

une feuille qu'à une revue.

Presse. C'est une photo en bas de

page du Monde. Une route, des prés, des vaches et dans le fond,

un village du genre "force tranquille" époque mitterrandienne.

La légende : "Aisne joy*". Il faut aller voir ce à

quoi renvoie l'astérisque ("Profite de la vie dans l'Aisne")

pour comprendre qu'il s'agit d'une subtile variation homophonique bilingue

sur le mot anglais "Enjoy". C'est apparemment fait pour attirer

le touriste britannique dans le département puisqu'on peut lire

également dans un encadré "l'Aisne it's open".

On a plaisir à constater que certains conseils généraux

rémunèrent, avec l'argent de leurs administrés, des

cabinets de communication à l'imagination aussi fertile.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

JEUDI.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

TV. 24 heures chrono (24, série

américaine de Robert Cochran & Joel Surnow avec Kiefer Sutherland,

Kim Raver, William Devane, Mary Lynn Rajskub; saison 4, épisodes

1 & 2 diffusés sur Canal + le soir même).

Jack Bauer a été renvoyé de la cellule anti-terroriste.

Il apparaît ici en costume-cravate comme conseiller du ministre

de la Défense, roucoulant avec la fille de celui-ci. Bien sûr,

on n'y croit pas une seconde. Heureusement, le ministre et sa fille sont

vite kidnappés et Bauer jette son déguisement aux orties

pour endosser la tenue du baroudeur qu'on lui connaît. La série

est un peu victime de son succès : le coup de maître que

constituait la première saison a fait long feu, les suites ne l'ont

jamais égalée. Un autre effet du succès, plus pervers

celui-là, met en cause le principe même de la série,

censée se dérouler en temps réel, soit vingt-quatre

épisodes d'une heure. Le contrat était presque rempli lors

de la première saison où l'action, à quelques minutes,

près occupait presque l'heure promise. Mais le succès appelant

la publicité, les épisodes ont été réduits

pour laisser place aux coupures commerciales pour les télévisions

américaines et ne durent plus qu'une quarantaine de minutes. L'entrée

en matière de ce quatrième volet est cependant réussie,

avec quelques moments qui valent leur pesant d'adrénaline.

VENDREDI.

Presse. La Liberté de l'Est

publie ma critique du livre de Maurice Corcos Penser la mélancolie.

Question omniprésence médiatique, Sarkozy n'a qu'à

bien se tenir.

Ferveur anonyme. Je reçois,

en provenance de la Réunion, une carte postale anonyme d'une "fervente

admiratrice même pas abonnée".

Voyage. Je parviens à m'extirper

en loucedé d'une réunion professionnelle pour attraper le

19 heures 51 en gare de Châtel-Nomexy. Dix minutes de retard annoncées,

quinze en réalité, ma correspondance à Nancy est

plus que compromise et je me vois déjà condamné à

une nuit nancéienne impromptue. Mais la SNCF a bien fait les choses

: le Strasbourg-Paris a les deux minutes de retard nécessaires

pour qui je puisse grimper dedans. Les voyages en train sont tout sauf

des voyages tranquilles.

Lecture. Mathématique du

crime (Crimenes imperceptibles, Guillermo Martinez, 2003; Nil

éditions, 2004 pour la traduction française; traduit de

l'espagnol par Eduardo Jimenez; 272 p., 19 €).

Un jeune mathématicien argentin a obtenu une bourse pour travailler

à Oxford. Peu après son arrivée, sa logeuse est retrouvée

assassinée. C'est le premier meurtre d'une série énigmatique.

L'auteur a eu l'idée d'utiliser le mot "série"

de l'expression "tueur en série" dans son sens mathématique.

Chaque meurtre est en effet accompagné d'un message comportant

un signe (un cercle, deux parenthèses accolées, un triangle...)

appartenant à une série logique : découvrir le signe

suivant, c'est découvrir le coupable. C'est un procédé

à la fois un peu lourdaud et trop faible pour servir de base à

un suspense efficace. Le livre possède tout de même des aspects

intéressants, principalement la découverte, certainement

autobiographique, du monde d'Oxford (les collèges, les concerts

de charité, la drôle de confrérie des mathématiciens)

par un parfait étranger. Pour raconter cette histoire, l'auteur

a d'ailleurs adopté un style de chaisière anglaise parfois

amusant ("Nous fîmes l'amour, en proie à une joyeuse

et irrésistible animalité"), comme s'il voulait retrouver

l'image d'une Angleterre de carte postale. Par ailleurs, Guillermo Martinez

étant mathématicien lui-même, son livre offre des

échappées tout à fait accessibles vers la philosophie

des mathématiques.

SAMEDI.

Vie parisienne. A Jussieu, je remets

le Bulletin Perec n° 47 à Bernard Magné à l'occasion

du séminaire. Mathieu Rémy est venu de Nancy parler de l'énumération

dans La Vie mode d'emploi. Il commence par différencier

l'énumération de la liste, qui est une autre des constantes

du livre, horizontalité contre verticalité, syntagme contre

paradigme, l'énumération se caractérisant avant tout

par son insertion dans une phrase verbale. Différents exemples

tirés du roman lui permettent de caractériser l'énumération

comme une image du côté prosaïque de l'existence, un

écho du système industriel (la machinerie de l'ascenseur),

un inventaire des restes d'une vie passée en compagnie des choses

(le chapitre des caves). Perec n'utilise pas l'énumération

comme un procédé facilitant l'évacuation des contraintes

mais, en émule de Rabelais et de Jules Verne, comme une ressource

poétique.

L'énumération est, avec la description, le principal obstacle

avoué par le lecteur de bonne volonté qui n'est pas parvenu

à finir La Vie mode d'emploi. Le lecteur conquis l'est,

en général, par l'inventivité et la multiplicité

des récits et/ou justement par l'aspect énumératif.

C'est cet aspect qui m'a immédiatement séduit dans le roman,

avant d'étudier et de comprendre sa construction, autre source

de jouissance qui n'est arrivée qu'à l'étape suivante.

Les énumérations sont, à mon goût, les plus

beaux passages de La Vie mode d'emploi, ceux dans lesquels Perec,

qui professait pourtant son goût pour l'écriture neutre,

blanche, laisse affleurer l'émotion. L'énumération,

ce n'est pas l'accumulation simpliste de quelques éléments

disparates pratiquée par certains écriveurs aussitôt

qualifiés par les commentateurs d'émules de Perec. L'énumération,

c'est tout sauf un jeu de remplissage, c'est la lutte contre le temps,

c'est le sable qui coule entre les doigts, c'est la tentative dérisoire

de le retenir. "Maintenant, dans le petit salon, il reste ce qui

reste quand il ne reste rien : des mouches, par exemple, ou bien des prospectus

que des étudiants ont glissés sous toutes les portes de

l'immeuble et qui vantent un nouveau dentifrice ou offrent une réduction

de vingt-cinq centimes à tout acheteur de trois paquets de lessive,

ou bien des vieux numéros du Jouet français, la revue

qu'il a reçue toute sa vie et dont l'abonnement a continué

à courir quelques mois après sa mort, ou bien de ces choses

insignifiantes qui traînent sur les parquets ou dans des coins de

placard et dont on ne sait pas comment elles sont venues là ni

pourquoi elles y sont restées : trois fleurs des champs fanées,

des tiges molles à l'extrémité desquelles s'étiolent

des filaments qu'on dirait calcinés, une bouteille vide de coca-cola,

un carton à gâteaux, ouvert, encore accompagné de

sa ficelle de faux raphia et sur lequel les mots "Aux délices

de Louis XV, Pâtissiers-Confiseurs depuis 1742" dessinent un

bel ovale entouré d'une guirlande flanquée de quatre petits

amours joufflus, ou, derrière la porte palière, une sorte

de porte-manteau en fer forgé avec un miroir fêlé

en trois portions de surfaces inégales esquissant vaguement la

forme d'un Y dans l'encadrement duquel est encore glissée une carte

postale représentant une jeune athlète manifestement japonaise

tenant à bout de bras une torche enflammée."

Bonne semaine.