Notules dominicales de culture domestique n°187 - 5 décembre 2004

DIMANCHE.

Vie parisienne (suite). Pour la première

fois, j'ai pris dans mes bagages un ordinateur portable. C'est un chapitre

supplémentaire dans le livre de l'intranquillité que constitue

chacun de mes déplacements mais ça me permet d'avancer dans

la rédaction des notules. Ce n'est donc qu'assez tard que j'arrive

au Louvre où je joue pour la première fois, avec l'air blasé

qui convient, de ma carte professionnelle. Je progresse dans ma Mémoire

louvrière avec la fin de la salle 10 et l'entame de la salle

11, aile Richelieu, deuxième étage. C'est dans cette dernière

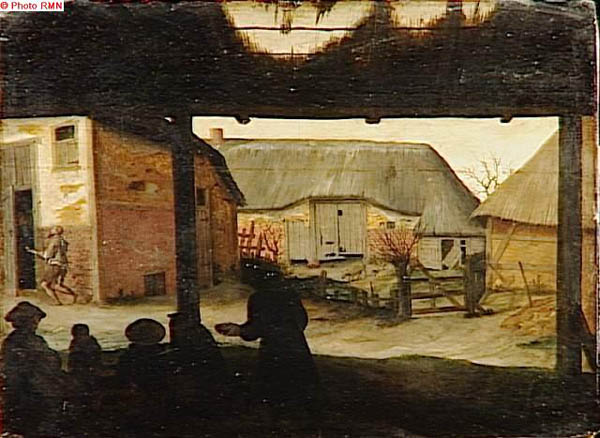

que je tombe sur cette belle toile de genre, une Cour de ferme avec

mendiant due à Cornelis van Dalem,

subtile petite scène surcadrée avec la ligne d’ombre, la ligne du toit et les piliers verticaux. Ceux qui mangent sont dans l'ombre, celui qui a faim est dans la lumière, mais les choses sont éphémères, le toit troué préfigure peut-être la ruine à venir.

Dans le métro qui me ramène gare de l'Est, je m'assois face à un jeune homme plongé dans la lecture d'un Que sais-je sur La diaspora chinoise. Arrivé à sa station, il ferme son livre, se lève et, panique, cherche partout le sac qu'on lui a apparemment subtilisé. Je m'accroche de plus belle à mes impedimenta. Dans le train, je recopie mes notes sur la Mémoire louvrière, mets la dernière main aux notules du jour et entame même le prochain numéro.

Lecture.

Ne le dis à personne (Tell No One, Harlan Coben,

Belfond 2002 pour la traduction française, coll. Pocket n°

11688; traduit de l'américain par Roxane Azimi; 448 p., 6,65 €).

New York.

Le docteur Beck a perdu sa femme, tuée par un serial killer depuis

huit ans, quand il commence à recevoir des signes tendant à

prouver qu'elle est toujours vivante.

"Tapi sur ma passerelle, je m'efforçais de ne pas trop penser.

Mon cerveau, semblait-il, avait disjoncté. Deux jours avant, j'étais

un médecin dévoué, avançant en somnambule

à travers l'existence. Depuis, j'ai vu un fantôme, reçu

des e-mails d'outre-tombe, j'ai été suspecté non

pas d'un mais de deux meurtres, je suis en cavale, j'ai agressé

un agent de police et sollicité l'aide d'un trafiquant de drogue."

Comme on le constate page 237, la quête du docteur Beck ne va pas

sans quelques événements. Malgré ce côté

trépidant et un suspense un peu plus soutenu, on peut renouveler

l'impression mitigée qu'avait laissée le livre précédent

de Coben, Disparu à jamais. La thème est le même,

celui d'un être qu'on croyait disparu, mais surtout l'écriture

est aussi dépourvue de personnalité et les rebondissements

s'enchaînent de façon plus mécanique que captivante.

TV. 24

heures chrono (série américaine de Joel Surnow, Robert

Cochran, Howard Gordon et Kiefer Sutherland avec Kiefer Sutherland, Elisha

Cuthbert, Dennis Haysbert, Carlos Bernard, Reiko Aylesworth; saison 3,

épisodes 19 & 20, diffusés la veille sur Canal +).

On atteint ici une sorte de sommet du ridicule dans le traitement des

relations entre Jack Bauer et sa fille d'une part et entre Almeida et

sa femme. C'est dommage parce qu'on vit en même temps des moments

de tension dramatique tout à fait captivants.

LUNDI.

Précision. Suite à de

nombreuses interrogations concernant la parapèterie contenue dans

les notules précédentes, voici la définition du mot

suivie de quelques exemples dus à Perec : "Les parapèteries

ressemblent à des contrepèteries mais n'en sont pas.

Rien

n'est plus bath qu'une belle botte

La Chine se soulève à l'appel du Japon

Atterré par la tempête, le marin a baissé son froc

Messaline se fit mettre un col de loutre sur la nuque

Croyant faire une farce le gandin lampa son sauternes

Le verve de Vulpian me laisse rêveur"

Anagramme. (Paranagramme ?). Notules = sont lue. Il manque un s mais c'est joli, surtout si c'est vrai. Merci GN.

TV.

Hot Shots (Jim Abrahams, E.-U., 1991 avec Charlie Sheen, Cary Elwes,

Valeria Golino; diffusé sur France 3 en novembre 1994).

Topper

Harley rejoint une unité d'aviation de combat en tant que pilote

pour réhabiliter la mémoire de son père, mort en

mission.

Cette parodie de Top Gun (et d'autres films du répertoire

comme Autant en emporte le vent ou Casablanca), comme la

série Y a-t-il un flic pour... ? ne fait pas vraiment dans

la dentelle. Il s'agit de caser le maximum de gags dans le minimum de

temps, voire dans la même image en jouant sur la profondeur de champ.

Sur le nombre, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns de réussis

et c'est le cas, notamment la quasi-totalité de ceux qui mettent

en scène Lloyd Bridges, irrésistible dans un rôle

de vieille baderne recousue de partout et responsable parfaitement irresponsable

de cette escadrille catastrophe.

MARDI.

TV. Werther (Max Ophüls,

France, 1938 avec Pierre Richard-Willm, Annie Vernay, Jean Galland, Paulette

Pax; diffusé sur CinéClassics en ?).

Werther arrive dans une petite ville où il est nommé conseiller

référendaire au palais de justice. Il fait la connaissance

de Charlotte, promise puis mariée à un de ses collègues.

Cette adaptation du roman de Goethe (qui n'a pas gardé sa forme

épistolaire) souffre d'une interprétation un peu datée,

le jeu de Pierre Richard-Willm (qui a, à l'époque, vingt

ans de plus que le personnage) semblant aussi poussiéreux que sa

perruque. Elle permet toutefois de voir à l'œuvre le parfait styliste

qu'était déjà Max Ophüls, une quinzaine d'années

avant ses films les plus reconnus (La Ronde, Le Plaisir) : soin

de la composition des cadres, goût pour les intérieurs, variété

et originalité des angles de prises de vue. Le traitement romantique

de l'amour interdit réapparaîtra lui aussi dans un de ses

films à venir, Madame de...

Lecture.

L'indiscrétion des frères Goncourt (Roger Kempf,

Grasset, 2004; 266 p., 16 €).

Essai (entamé, on ne se refait pas, à la station Goncourt

sur la ligne Châtelet - Mairie des Lilas du métro parisien).

Cette promenade dans le gigantesque Journal des Goncourt s'effectue

de façon thématique. Roger Kempf avait déjà

utilisé la même démarche dans son Bouvard, Flaubert

et Pécuchet paru en 1990. Comme Bouvard et Pécuchet,

la vie des Goncourt est d'ailleurs une histoire de couple, un couple qui

écrit à quatre mains mais qui dit "je", un couple

même après la disparition du plus jeune frère, Jules,

en 1870. Car si Edmond poursuit seul le Journal jusqu'en 1896,

la figure du frère chéri ne le quittera jamais : il tiendra

d'ailleurs, dans son testament, à ce que le prix décerné

par l'Académie qu'il souhaite voir naître soit appelé

"le prix des Goncourt".

Un parcours thématique donc, qui nous montre tour à tour

l'indiscrétion des Goncourt, leur misogynie, leur antisémitisme,

leur méchanceté, ce qui ne constitue pas à proprement

parler un catalogue de qualités. Le propos de l'auteur n'est pas

de défendre l'indéfendable mais d'essayer de l'expliquer

en le replaçant dans le contexte de l'époque, où

la vie artistique était facilement nourrie de pamphlets, de piques

et d'attaques ad hominem dont les Bichons, comme les appelait Flaubert,

étaient autant les cibles que les auteurs. Des auteurs brillants,

capables de flèches assassines qui n'épargnaient personne,

à commencer par leurs familiers, des gens qu'ils fréquentaient

presque quotidiennement comme Daudet ou Zola.

Roger

Kempf souligne la singularité d'un vie entièrement vouée

à l'art, l'art sous toutes ses formes et pas seulement à

la littérature. Une littérature dans laquelle les Goncourt

ne trouveront d'ailleurs jamais vraiment une place au soleil, leurs romans

n'ayant jamais été remarqués, sauf à l'occasion

de quelques adaptations théâtrales. De la pure littérature,

il y en a pourtant dans leur Journal, comme dans cette évocation

de la maison de leur tante, une page que Proust n'aurait pas reniée

: "La rue de la Paix, quand j'y passe maintenant, il m'arrive parfois

de ne plus la voir telle qu'elle est, de n'y plus voir les noms de Reboux,

de Doucet, de Vever, de Worth, mais d'y chercher, sous des noms effacés

dans ma mémoire, des boutiques et des commerces qui ne sont plus

ceux d'aujourd'hui... (...) Et je m'étonne de ne plus y trouver,

à la place du bijoutier Ravaut ou du parfumeur Guerlain, la pharmacie

anglaise qui était à la droite ou à la gauche de

la grande porte cochère qui porte le n° 15. Au-dessus, au premier,

existait un grand appartement, qu'habitait ma tante, sous de hauts plafonds

qui pénétraient mon enfance de respect. (...) De cet appartement

où j'ai vu pour la première fois ma tante, il ne me reste

qu'un souvenir, le souvenir d'un cabinet de toilette à la garniture

d'innombrables flacons de cristal taillé et où la lumière

du matin mettait des lueurs de saphir, d'améthyste, de rubis, et

qui donnaient à ma jeune imagination, au sortir de la lecture d'Aladin

et la lampe merveilleuse, comme la sensation du transport de mon être

dans le jardin aux fruits de pierre précieuse."

Curiosité.

Quand on cherche des ancêtres à La Vie mode d'emploi de

Perec, c'est-à-dire des livres dont l'intrigue tient en entier

dans un seul immeuble, on a coutume de se tourner vers Pot-Bouille

de Zola. C'est oublier La Maison d'un artiste, du seul Edmond,

que Roger Kempf présente comme "un livre prodigieux et demeure

tout à la fois, car la division de l'ouvrage est copiée

stricto sensu sur celle de la maison, soit un ensemble de 739 pages que

Goncourt nous offre dans son intégralité, tel qu'il l'a

conçu."

MERCREDI.

Emplettes.

J'achète un livre sur Baudelaire, un vieux Modiano et les actes

d'un colloque sur les ratés de la littérature dont l'examen

rapide du sommaire m'apprend que je n'y figure pas encore.

Lecture.

Viridis Candela (Carnets trimestriels du Collège de 'Pataphysique

n° 15, 15 mars 2004; 80 p., sur abonnement).

Ce numéro présente le fonctionnement de l'Administration

des Quinconces, chargée au sein du Collège, "du traitement,

pour ne pas dire de la digestion, des qu'est-ce-tions". On y rappelle

certaines qu'est-ce-tions fondamentales, de la magistrale apostrophe de

Jarry "Mère Ubu, tu es bien laide aujourd'hui, est-ce parce

que nous avons du monde ?" à cette belle accumulation due

à Roland Topor : "Un enfant est-il généralement

plus ou moins jeune qu'un adulte ? Votre court passé de 12 ans

vous donne-t-il le droit à un long avenir ? Pouvez-vous nommer

quelques personnages célèbres ayant été des

enfants ? Pascal fut-il un enfant comme les autres ? Est-ce lui qui compara

plus tard l'homme à un roseau ? N'était-ce pas une espèce

particulière de roseau ? Pourquoi n'a-t-il pas comparé l'homme

à un chêne ? Ou à une chaîne ? Auriez-vous aimé

vivre à une autre époque ? N'avez-vous pas le sentiment

que c'est déjà fait ? A quoi reconnaît-on une époque

? Qu'est-ce que la belle époque ? A-t-on le droit de fourrer une

époque dans son nez ? De marcher dessus ? N'y aurait-il pas quelque

chose de pourri dans le postulat d'Euclide ? Dans quel sens faut-il se

servir des paillassons ? Peut-on écrire improbable avec w ? Que

peut-on écrire avec un w ? Citez tous les mots du dictionnaire

que l'on peut écrire sans w. De quoi sont composés les horribles

mélanges ? En avez-vous déjà mangé ? Quelle

différence y a-t-il entre Racine et un kilo de plomb ? Entre Racine

et un kilo de plumes ? Comment a fini Pasteur ? A-t-il eu une fin honorable

? Aimeriez-vous avoir été mordu par Pasteur ? Qu'avez-vous

fait de votre jeunesse ? Pourquoi les jardiniers danois motorisent-ils

leurs brouettes ? Les Danois ne sont-ils pas dignes d'être français

? Marchandez-vous votre admiration ? Combien la vendez-vous habituellement

? Que pèse un lourd chagrin ? Combien mesure une longue patience

? Les idées larges dépassent-elles généralement

un mètre ? Lisez-vous cette chronique ? Vous donne-t-elle à

réfléchir ? Est-ce que je ne vous ai pas déjà

posé cette question ? Cela suppose-t-il que je commence à

radoter ? Pourquoi ne m'écrivez-vous jamais ? A qui écrivez-vous

le plus souvent ? N'est-il pas onze heures et quart ? Ne devons-nous pas

nous séparer ?"

Précisons, dans un but rassurant, que les qu'est-ce-tions n'appellent

pas obligatoirement des raiponces.

TV.

Le Couturier de ces dames (Jean Boyer, France, 1956 avec Fernandel,

Suzy Delair, Françoise Fabian, Alfred Pasquali; diffusé

sur TF1 en décembre 1997).

Fernand est coupeur dans une maison de confection pour hommes. Il hérite

miraculeusement d'une maison de couture féminine au sein de laquelle

il va pouvoir donner libre cours à son esprit créatif.

Quatre ans après Coiffeur pour dames, Jean Boyer utilise

la même recette et fait de Fernandel un homme qui se révèle

au contact des femmes. Pas au contact de toutes puisque la sienne (Suzy

Delair a remplacé Blanchette Brunoy) est absolument rétive

à cet aspect neuf. Ce deuxième volet des aventures de Fernand

tombeur est meilleur que le premier : Fernandel est égal à

lui-même, ce qui est bien suffisant, mais Suzy Delair campe une

virulente virago avec une belle énergie et les scènes de

ménage entre les deux époux, qui finiront bien sûr

par se réconcilier, sont épatantes de drôlerie. Démodé

peut-être, pour rester dans le sujet, mais savoureux.

Réplique. "Telles étaient vos mesures, déesse

du mont Ida,

Exactement le galbe de Lollobrigida."

JEUDI.

Courrier.

AZ m'adresse copie d'une page de Fluide Glacial contenant une liste

d'aptonymes. J'envoie un mot de condoléances, des coupures à

Y, GN et Ch.

Cinéma.

Holy Lola (Bertrand Tavernier, France, 2004 avec Jacques Gamblin,

Isabelle Carré, Bruno Putzulu, Lara Guirao, Frédéric

Pierrot, Maria Pitaressi, Jean-Yves Roan, Séverine Caneele, Gilles

Gaston-Dreyfus, Anne Loiret, Rithy Panh).

L'odyssée d'un couple parti chercher un enfant à adopter

au Cambodge.

Au même moment sortent deux films sur le Cambodge, dus à

deux valeurs sûres du cinéma français, Patrice Leconte

et Bertrand Tavernier. Le premier adopte le mode contemplatif (Dogora

- ouvrons les yeux serait une "symphonie cinématographique"),

le second reste fidèle à la narration et nous fait découvrir

le pays à travers les yeux d'un couple d'adoptants. Il faut toujours

se méfier des catégories qualifiées par un adjectif

verbal : les commandants, les battants, les combattants, les dirigeants,

les exploitants, les gérants, les consultants, les pratiquants,

les apprenants ou les enseignants. Les adoptants présentés

par Tavernier confirment la règle : contraints de cohabiter dans

des hôtels bruyants, unis facticement par leur désir d'enfant,

usés par l'attente, les démarches interminables et les bakchichs,

ils en arrivent à adopter (!) des comportements étranges,

qui les conduisent à comparer leurs cicatrices d'hystérectomies

ou à affubler un enfant qui ne leur a rien fait du prénom

de Melody. Dans le lot, le plus épais et le plus touchant est le

personnage de Putzulu, un Lorrain qui arbore fièrement ses tee-shirts

du F.C. Toutainville.

Tavernier aime l'histoire, ses films en sont remplis. Il sait son poids,

sait comment la filmer. Il a compris que la belle scène du Musée

du génocide de Phnom Penh ne pouvait être que muette. Il

parvient à donner une idée du pays qu'il filme, à

faire sentir les conséquences de la colonisation. Difficile de

toute façon de filmer le Cambodge sans se demander pourquoi les

orphelinats y pullulent ou sans évoquer les mines. Mais son talent

le quitte quand il s'occupe de ses personnages (la mièvrerie des

paroles que les parents adressent à leur futur enfant dans leur

dictaphone) ne laissant qu'une scène portant une idée de

mise en scène (les deux époux qui tentent de se parler de

chaque côté d'une rue rendue infranchissable par la circulation)

et une seule portant une émotion vraie (les adieux de la nourrice

à Lola).

VENDREDI.

Faire-part.

Y confirme son incapacité à avoir un jour un gendre.

SAMEDI.

Saint-Nicolas. Après avoir

assisté au défilé et goûté les fanfares

des Grognards d'Épinal, des Hussards d'Altkirch, de l'Union Musicale

d'Archettes, de la Lyre de Saint-Michel-sur-Meurthe, de l'Harmonie de

Golbey, d'Union et Concorde de Châtel-sur-Moselle, de l'Union Musicale

Saint-Georges de Deyvillers, de l'Avenir de Hadol, de la Fanfare de Charmes

(musique cantonale, dit l'étendard), des Joyeux Vignerons de Thann,

de l'Harmonie Écho de Bozel, du Bagad de Saint-Mandrier (un peu

égaré dans le folklore lorrain), de la Fanfare Satanislas

de Nancy, de la Vôge de Xertigny, de la Musique de Schwäbisch

Hall et de l'impressionnante Compagnie des Vieux Grenadiers de Genève,

nous recevons autour d'une fondue chinoise, histoire de célébrer

l'entrée des notules à Pékin. Le changement d'une

cartouche de gaz sur le réchaud assure la touche Tati indispensable

à la réussite de la soirée.

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°188 - 12 décembre 2004

DIMANCHE.

Vie familiale. Je redécouvre

les joies du Monopoly.

TV. 24 heures chrono (série

américaine de Joel Surnow, Robert Cochran, Howard Gordon et Kiefer

Sutherland avec Kiefer Sutherland, Elisha Cuthbert, Dennis Haysbert, Carlos

Bernard, Reiko Aylesworth; saison 3, épisodes 21 & 22, diffusés

la veille sur Canal +).

LUNDI.

Vie professionnelle. Premier conseil

de classe.

MARDI.

Vie professionnelle. Deuxième

conseil de classe.

MERCREDI.

Courrier. Je reçois confirmation

postale de la naissance d'un jeune Sacha, envoie des coupures à

Y, un enregistrement vidéo à J, les réponses au concours

du Monde, résilie un contrat d'assurance et choisis mes

dix films préférés de l'année pour le référendum

Télérama :

1. Lost in Translation (Sofia Coppola)

2. La mauvaise réputation (Pedro Almodovar)

3. Mon père est ingénieur (Robert Guédiguian)

4. 5 x 2 (François Ozon)

5. Un long dimanche de fiançailles (Jean-Pierre Jeunet)

6. La Demoiselle d'honneur (Claude Chabrol)

7. Le Terminal (Steven Spielberg)

8. Collatéral (Michael Mann)

9. Fahrenheit 9/11 (Michael Moore)

10. Quand la mer monte (Gilles Porte & Yolande Moreau).

Si le trio de tête s'est imposé sans problème, j'ai

dû piocher pour la suite que je trouve un peu faiblarde. Il faut

dire que j'ai été plus paresseux, moins curieux cette année,

me contentant en général de choisir "la" sortie

de la semaine, laissant de côté des films plus obscurs qui

auraient peut-être pu remplacer avantageusement certains films élus.

TV. L'Appât (Bertrand

Tavernier, France, 1995 avec Marie Gillain, Olivier Sitruk, Bruno Putzulu;

diffusé sur 13e Rue en ?).

Deux garçons et une jeune fille ont des rêves de grandeur

et de fortune. Ils profitent des charmes de la jeune fille pour s'introduire

chez des dragueurs aisés afin de les dépouiller. La combine

s'avère plutôt foireuse et les mènera jusqu'au meurtre.

Tavernier affirme ici sa filiation avec un cinéma français

traditionnel, sur le thème tout aussi traditionnel de jeunes gens

pas très futés qui basculent dans l'horreur sans s'en rendre

compte. Cette histoire aurait pu être filmée de la même

façon par Gilles Grangier en 1955, ce qui ne veut pas dire qu'elle

soit désagréable à suivre. Le seul élément

original tient au personnage de Marie Gillain qui, dans les dernières

scènes, apparaît comme un monstre inconscient derrière

son joli sourire.

Curiosité. Comme dans Holy Lola, vu récemment, Tavernier

donne à Bruno Putzulu un rôle de bon gars un peu limité

sur le plan de l'intellect. Mieux, il lui fait déjà porter

un maillot du club de football de Toutainville, localité imaginaire.

Peut-être un hommage à Roland Toutain, acteur chez Renoir,

Delannoy, Diamant-Berger et Jean Devaivre (personnage d'un de ses films,

Laissez-passer).

JEUDI.

Vie professionnelle. Troisième

conseil de classe.

VENDREDI.

Vie professionnelle. Quatrième

conseil de classe. Je m'en échappe juste à temps pour attraper

le 19 heures 36 pour Paris.

Lecture. Les ratés de la littérature

(Du Lérot, éditeur, 1999, coll. "En marge"; 200

p., 26,60 €).

Deuxième colloque des Invalides, 11 décembre 1998.

"Le ratage pour un écrivain n'est pas de ne rien laisser à

la postérité. C'est de laisser assez peu pour que les générations

suivantes le considèrent comme un raté." Ce "peu",

ce peut n'être qu'un nom, comme celui de Miret, raté absolu

selon Jean-Jacques Lefrère (auteur de la citation qui précède),

présenté comme un directeur de revue dans une page de l'Album

zutique où il apparaît aux côtés de Rimbaud,

Cros et Verlaine, et dont on ne sait rien d'autre, pas même le prénom.

Jean-Didier Wagneur, dans sa communication de clôture, met l'accent

sur la nécessité d'écrire une "histoire littéraire

qui s'attacherait à assumer tout ce que l'histoire traditionnelle

écarte, occulte ou falsifie. Ce serait le défilé

des réfractaires, des oubliés, des dédaignés,

des victimes du livre, des bohèmes, aussi bien que des célébrités

d'un temps tombées dans les corbeilles à papier de l'histoire."

Des obscurs, des sans-grade, des minores, les actes de ce colloque en

fourmillent : Thomas Corneille, à l'ombre de son grand frère,

Boucher de Perthes, qui savait pourtant titrer ses chapitres ("Si

vous rencontrez une femme vêtue de noir, au teint pâle, au

regard mystérieux; si, à son approche, vous sentez votre

sang se glacer, quelle que soit la douceur de ses paroles, au nom du salut

éternel, fuyez !"), Gustave Mathieu, René-Louis Doyon,

Jacques Le Lorrain, aussi maudit que raté ("La malchance le

poursuivit même après sa mort : un comité se forma

pour lui offrir une tombe à Bergerac; il n'y reposa jamais et son

corps disparut dans la fosse commune d'Arcueil. Le sculpteur Debrie fit

son buste, qui fut érigé sur une place de Bergerac en 1926

: le nivellement de la place, transformée en station d'autobus,

relégua le buste dans la cour de la mairie, d'où il partit

pour la fonte pendant la deuxième guerre mondiale"), Marcel

Millet, Marcelle Tynaire, Pierre des Ruynes, Achille Toupié-Béziers,

sans oublier les dizaines de femmes poètes citées par Michel

Pierssens dans son intervention sur "Les ratées du 19°

siècle".

Mais on trouve aussi des noms plus inattendus, car connus dans le monde

littéraire ou artistique mais qui, estime-t-on ici, ont raté

tout ou partie de leur oeuvre : Paul Valéry, "anarchiste raté"

selon Jean-Paul Goujon, Marcel Duchamp, Francis Ponge, Baudelaire (pour

ses projets de romans), Ambroise Vollard, Jehan-Rictus, Victor Hugo (excellente

étude de L'Homme qui rit où Gwynplaine est présenté

comme le double de Hugo par Maxime Prévost) et Lautréamont.

Tous ces portraits de ratés fameux ou non sont tracés vivement

: une des originalités du colloque des Invalides tient au fait

que les communications ne doivent pas durer plus de cinq minutes. Cette

vivacité peut parfois confiner à la hâte et entraîner

des lacunes ou des oublis. Ainsi, Paul Braffort présente Paul Matisse

(rien à voir avec Henri) "qu'on ne peut pas vraiment considérer

comme un raté de la littérature mais plutôt pour un

oublié de la science et de la philosophIe (...) Il est absent,

bien entendu des ouvrages anglo-saxons d'histoire et de philosophie des

sciences; mais dans leur grande majorité, les auteurs français

- même ses contemporains - semblent l'ignorer complètement."

Or Georges Matisse apparaît à plusieurs reprises dans le

Journal littéraire de Paul Léautaud (qui l'appelle

souvent Henri, d'ailleurs), notamment à la date du 20 juin 1944

où ce "joli personnage", "patriote à tous

crins" (on imagine la valeur du compliment dans la bouche édentée

du diariste) est présenté ainsi : "Henri (pour

Georges) Matisse, sorte de raté de la science. Ses quelques ouvrages

publiés à ses frais, chez des éditeurs fort secondaires."

Un autre raté ne m'est pas totalement inconnu : Nicolas-Joseph-Florent

Gilbert, poète originaire des Vosges, dont une rue d'Épinal

porte le nom. Pierre Brissette lui consacre ici un article soigné

(et bien documenté puisqu'il cite à plusieurs reprises la

thèse de Bernard Visse, notulien) dans lequel il montre comment

Gilbert a su intégrer le ratage à son oeuvre en en faisant

un de ses thèmes de prédilection.

SAMEDI.

Vie parisienne. Changement de ton

au séminaire Perec où c'est Jacques Lederer, ancien condisciple

et éternel ami de l'auteur, qui donne aujourd'hui une communication

au titre intriguant et prometteur : "Pourquoi Joyce admirait-il Perec

?" Tout vient d'un passage du chapitre 3 d'Ulysse (Protée)

repérée par Lederer : " Et les livres que vous vouliez

écrire avec des lettres pour titres. Avez-vous lu son F ? Oui,

mais je préfère Q. Oui, mai W est un chef-d'oeuvre"

(ou, en version originale, "W is wonderful" ou, dans la nouvelle

traduction, "W est merveilleux"). Faisant malicieusement fi

de ce qu'il appelle "les grosses ficelles de la chronologie",

Ulysse ayant été composé plus de cinquante ans avant

W ou le souvenir d'enfance, Lederer brode sur ce qu'il appelle le premier

cas de critique a priori, relève d'autres phrases d'Ulysse qui

sonnent comme des échos perecquiens ("L'histoire est un cauchemar

dont j'essaie de m'éveiller", "Oui, changeons cet e")

avant de conclure, imparable : "Oui, Monsieur Joyce, W est un chef-d'oeuvre,

et on ne vous a pas attendu pour le savoir." Le public, plus accoutumé

aux études universitaires plus austères présentées

en ces lieux, est conquis. Le côté facétieux de la

conférence n'empêche pas une sérieuse discussion sur

Perec et la musique, sur le devenir des livres de la bibliothèque

de Perec (et notamment de son exemplaire d'Ulysse) et sur la présence

de Joyce dans La Vie mode d'emploi. Dix citations de Joyce étaient

prévues dans les contraintes d'écriture, Dominique Bertelli

les a étudiées dans un chapitre de sa thèse, mais

il y a d'autres choses, comme cette date du 16 juin 1904, celle du Bloomsday,

qui est la seule date mentionnée dans les repères historiques

à la fin du livre n'apparaissant pas dans le texte. Perec et Joyce

partageaient ce goût, cette sorte de superstition des dates, des

signes (le père de Perec fut blessé le 16 juin 1940 et mourut

quelques jours plus tard) : le 23 juin 1975, qui sert de cadre temporel

à La Vie mode d'emploi est, comme pour Joyce, une date à

valeur sentimentale, celle de sa rencontre avec Catherine Binet.

L'assemblée se retrouve ensuite chez Paulette Perec où une

conversation avec Jacques Lederer me laisse espérer que nous n'avons

peut-être pas fini de nous revoir. En attendant, je passe l'après-midi

à la Bilipo.

Cinéma. L'invraisemblable

vérité (Beyond a Reasonable Doubt, Fritz Lang, E-U,

1956 avec Dana Andrews et Joan Fontaine; vu à l'Action Christine

Odéon, rue Christine).

Pour dénoncer la peine de mort et les erreurs judiciaires, un romancier

s'accuse d'un meurtre après avoir fabriqué un faisceau de

fausses preuves. Il compte révéler son subterfuge au cours

du procès mais la machine s'enraye et il est condamné à

mort.

L'intrigue est serrée comme les Série Noire de l'époque,

nerveuse, sans une once de graisse. A chaque fois que la facilité

menace (c'est sûr, il va s'en tirer, c'est sûr il va être

exécuté), un rebondissement intervient pour relancer la

machine dans l'autre sens. On se croit pris dans une histoire destinée

à combattre la peine de mort mais la réflexion qu'offre

Fritz Lang est beaucoup plus complexe : d'un brillant exercice de style,

le réalisateur, pour son dernier film américain, fait une

illustration troublante de l'ambivalence de la nature humaine.

Vie parisienne. Je photographie un

bar clos et un salon "Coiff1rst" rue de Buci. La météo

indique choucroute, je finis la journée à la Brasserie de

l'Est.

Bonne semaine.

Notules dominicales de culture domestique n°190 - 19 décembre 2004

DIMANCHE.

Vie parisienne (suite). Je passe la

matinée au Louvre. En traversant les salles déjà

étudiées dans ma Mémoire louvrière,

je m'aperçois que des changements sont apparus. Le Jésus

enfant disputant avec les docteurs imité de Jérôme

Bosch est passé du Cabinet I au Cabinet II de la salle 11, aile

Richelieu. Dans ce même Cabinet II, un couple de changeurs dû

à Marinus van Reymerswaele (mais différent de celui qui

se trouve salle 12) est apparu. Preuve que ce qui semble être le

lieu le plus immuable, le musée, est sans cesse en mouvement. Mouvements

imperceptibles (je me souviens de la gardienne qui n'avait même

pas remarqué que la Vierge du chancelier Rolin avait changé

de place avec une Résurrection de Lazare) mais incessants,

qui rendent incongru le terme de "muséification". Qui

rendent aussi mon travail absolument vain et dérisoire puisqu'il

consiste à essayer de fixer une situation qui ne le sera jamais,

et le transforment en une oeuvre à jamais interminable, toujours

incomplète, en un épuisement inépuisable, ce qui

est loin de me déplaire.

TV. 24 heures chrono (série

américaine de Joel Surnow, Robert Cochran, Howard Gordon et Kiefer

Sutherland avec Kiefer Sutherland, Elisha Cuthbert, Dennis Haysbert, Carlos

Bernard, Reiko Aylesworth; saison 3, épisodes 23 & 24, diffusés

la veille sur Canal +).

Pour les deux derniers épisodes, les scénaristes ont mis

le paquet, histoire d'effacer toutes les réticences qui n'ont pas

manqué d'apparaître tout au long de la série. Ils

ont concocté un final à couper le souffle (et autre chose)

à l'issue duquel Kim Bauer aura bien du mal à passer la

bague au doigt de son fiancé.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

LUNDI.

Sainte Lucie. Qui a eu l'idée de lui acheter un disque de

Lorie ?

TV. Un dimanche à la campagne

(Bertrand Tavernier, France, 1984 avec Louis Ducreux, Sabine Azéma,

Michel Aumont, Geneviève Mnich, Monique Chaumette, Claude Winter;

diffusé sur La 5° en juin 1999).

1912. Un peintre reçoit ses enfants pour le traditionnel repas

dominical.

Selon Yves Landerlouin (Bulletin Marcel Proust 2002) Un dimanche à

la campagne est "peut-être le plus proustien des films

non adaptés de Proust". L'affirmation tient debout : la musique

de Fauré, le cadre naturel, les relations de M. Ladmiral, le peintre,

avec sa gouvernante Mercedes, son obstination à peindre toujours

le même coin d'atelier, son arrêt devant les jeunes filles

qui sautent à la corde, la marche qu'il effectue en famille rappellent

tour à tour la sonate de Vinteuil, Combray, Françoise, Elstir,

les jeunes filles des Champs-Elysées et le côté de

chez Swann. Il y a aussi une façon de filmer le temps qui passe,

une coloration, une ambiance qui attachent indéniablement Tavernier

à Proust.

Le personnage du peintre permet aussi au réalisateur de livrer

sa conception de l'art, l'idée qu'il se fait de son travail. La

photographie évoque Renoir (la scène de la guinguette),

Seurat (la baignade), Monet (le jardin) mais dans son travail de peintre,

M. Ladmiral se révèle plus traditionnel, plus proche d'un

Jacques-Émile Blanche (revoilà Proust) ou d'un Bazille (pour

le coin d'atelier). Il ne s'en cache pas d'ailleurs et admet volontiers

devant sa fille qu'il a peut-être manqué d'audace, qu'il

n'a pas osé s'aventurer sur des territoires inconnus, mais qu'il

n'en est pas amer, simplement heureux d'avoir tracé honnêtement

son sillon. Par ce plaidoyer, Tavernier répond à ses détracteurs

qui ne voient en lui qu'un adepte sans génie de la "qualité

française", un réalisateur académique : moi

aussi j'ai peut-être été trop timide, moi non plus

je n'ai peut-être pas osé mais j'ai trouvé ma place.

Curiosité. Louis Ducreux, interprète de M. Ladmiral, a débuté

dans Le Schpountz, de Pagnol, en 1937. Il n'avait tourné

qu'un autre film avec Gilles Grangier en 1958 avant d'être redécouvert

par Tavernier.

MARDI.

TV. Trop tard (Prea târziu,

Lucian Pintilie, France-Roumanie, 1996 avec Razvan Vasilescu, Cecilia

Barbora, Victor Rebengluc, Mircea Rusu, Viorel Camacini; diffusé

sur ARTE en septembre 1999).

Un procureur enquête sur une série de morts violentes survenues

dans une mine de charbon.

La Roumanie est davantage connue comme lieu de tournage (les techniciens

et les figurants s'y louent à vil prix) que comme source de production

de films et Pintilie est à peu près le seul nom connu du

cinéma roumain. Comme beaucoup de cinéastes de l'est de

l'Europe, c'est l'histoire immédiate de son pays qui l'inspire,

ici les cohortes de mineurs débarquant du bassin du Jiu à

Bucarest soutenir le régime d'Iliescu mis à mal par les

révoltes étudiantes. L'intrigue policière sert de

paravent et de révélateur du malaise d'un pays qui a du

mal à marcher seul sans la béquille soviétique et

où la corruption, le non-dit, la souffrance sont toujours d'actualité.

MERCREDI.

Emplettes. J'achète des cadeaux

de Noël, un polar et les poésies complètes de Louis

Brauquier.

Courrier. AZ m'adresse un volume de

Pratiques oulipiennes.

TV. Le Mystère Picasso

(Henri-Georges Clouzot, France, 1956 avec Pablo Picasso).

Grâce à un procédé technique inventé

par un graveur américain, Clouzot filme la toile derrière

laquelle travaille Picasso. Celui-ci y dépose une encre spéciale

qui reproduit son trait sur l'autre face, ce qui fait qu'on assiste à

la naissance ex nihilo de l'œuvre d'art. Quelques plans de coupe montrent

l'artiste faire le tour du chevalet pour venir dialoguer avec le réalisateur.

Pour les premiers dessins, Picasso se contente de l'encre noire, Clouzot

filme le dessin en temps réel. Puis l'artiste passe à des

compositions plus ambitieuses, introduit la couleur, les collages et le

film est alors monté, les ajouts apparaissant en vitesse accélérée.

Les ajouts mais aussi les repentirs, les reprises qui font partie de son

processus de création. L'ensemble est assez fascinant et permet

de voir comment l'œuvre prend forme petit à petit, comment elle

commence notamment. Ainsi, pour une scène de corrida, Picasso peint

en premier une surface sombre qui ne deviendra que bien plus tard la zone

de l'arène plongée dans l'ombre. Cela rappelle, dans un

autre genre, les performances auxquelles se livraient en direct les dessinateurs

de la lointaine et défunte émission télévisée

Du tac au tac.

Curiosité. Inutile de chercher dans les musées les oeuvres

réalisées ici : la légende dit que le chat de Picasso

les a lacérées peu après le tournage...

JEUDI (Sainte Alice).

Téléphone. Inquiet de

ne pas voir arriver le Bulletin Perec qui devait partir lundi, j'appelle

la secrétaire de l'AGP : l' oeuvre est bloquée chez l'imprimeur

qui a fermé ses portes sans explication depuis plusieurs jours.

Bien ma veine.

Vie scolaire. J'aime prendre prétexte

de la moindre fenêtre ouverte du programme pour combler mes lacunes

cinématographiques. Ainsi, aujourd'hui, mes élèves

ont droit aux Chevaliers de la Table Ronde (Knights of the Round

Table, Richard Thorpe, E-U, 1953 avec Robert Taylor, Ava Gardner,

Mel Ferrer; diffusé sur TCM en novembre 2004), film moyen, plutôt

statique et bavard dans lequel ils ont bien du mal à retrouver

les textes de Chrétien de Troyes que nous étudions. Mais

l'étude comparative a ses vertus et, surtout, le fait de voir pour

la première fois un film en version originale sous-titrée

suscite des réactions et des comportements intéressants.

Courrier. Je reçois le faire-part

de naissance d'un jeune Sean issu d'une ancienne élève et

envoie des coupures à Y.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

Lecture. Saga (Tonino Benacquista,

Gallimard, 1997; rééd. coll. Folio n° 3179; 448 p.).

Quatre scénaristes sont réunis pour écrire un feuilleton

destiné à une chaîne télévisée

désireuse de respecter ses quotas de production française

sans bourse délier ou presque. Le feuilleton, Saga, n'est

même pas destiné à être vu : sa diffusion autour

de quatre heures du matin, ne pourra que concerner "une douzaine

d'insomniaques qui ont fondé une société secrète

pour fomenter des tentatives de putsch chez les bienheureux dormeurs.

Il y aura un suicidaire qui aura laissé la télé allumée

pour garder un peu de lumière dans la rétine avant le grand

saut. Il y aura 'l'homme qui vit à l'envers', il prendra son apéritif

et jettera un oeil sur l'écran par-dessus son journal. Il y aura

une vieille dame qui attendra son petit-fils de seize ans, bien trop heureux

pour vouloir rentrer. Il y aura un type qui regardera, nerveux, la télé

sans le son, des infirmières qui s'occuperont de la parturiente.

Il y aura cette femme qui, les larmes aux yeux, attendra le coup de fil

de 16 heures de son mari, coincé dans une geôle de Kuala-Lumpur.

Il y en aura peut-être quelques autres, qui sait." Malgré

ces conditions peu avantageuses, Saga devient un succès

phénoménal.

C'est avec Saga que Benacquista est passé de la Série

Noire à la couverture blanche de Gallimard, sous laquelle il officie

toujours. Depuis, il a fait beaucoup mieux avec Malavita et surtout

Quelqu'un d'autre que j'ai heureusement lus avant ce roman. Je

crois que si j'avais commencé par Saga, je n'aurais plus

jamais ouvert un livre de cet auteur. Tout y sonne faux, toutes les situations

sont bancales. Lorsque cela concerne les épisodes de la série,

on se dit que c'est normal, mais lorsqu'il s'agit de l'intrigue principale

c'est plus gênant. Si Benacquista essaie bien de réfléchir

sur le statut du scénariste créateur, sur sa liberté

face aux contraintes économiques du monde de la télévision,

c'est sans conviction, sur le mode des poncifs. Une fois leur travail

en collaboration terminé et fortune faite, chacun des quatre personnages

part de son côté. Chacun a des comptes à régler

avec son passé, une vengeance à prendre, une quête

à achever. Ce n'est pas pour autant que le livre prend du nerf

ou du relief contrairement à ce qu'on pouvait encore espérer,

et les pages s'accumulent sans que l'impression de ratage s'estompe.

VENDREDI.

Courrier. Arrivée du Bulletin

Marcel Proust 2004.

SAMEDI.

Toile. 63 nouveaux aptonymes à

découvrir ici http://www.fatrazie.com/news.htm

avec une mention spéciale, en cette saison, pour Bernard Creche,

berger.

Football. SA Spinalien - US Forbach

1 - 1. Le spectacle offre peu d'occasions d'oublier le froid.

TV. Les Clefs de bagnole (Laurent

Baffie, France, 2003 avec Laurent Baffie, Daniel Russo, Pascal Sellem,

Constantin Alexandrov; diffusé sur Canal + en décembre 2004).

"Film in progress" : Laurent Baffie tourne son film en train

de se faire, film construit sur un propos plutôt mince : un type

a perdu ses clés d'auto et les retrouve 90 minutes plus tard. Passons

sur le prologue qui, sur le mode du "name dropping", présente

une multitude de plus ou moins grandes vedettes en train de dire au réalisateur

qu'ils refusent de tourner dans son film, prologue qui relève de

la complaisance (un seul moment à sauver, Jean Rochefort, grandiose

: "J'ai tourné avec les plus grands, ce n'est pas pour tourner

avec les plus petits").

Contrairement à ce qu'on pourrait craindre, tout n'est pas à

jeter dans le film proprement dit. Bien sûr, c'est inégal

mais il y a de très bons moments quand le réalisateur prend

franchement le parti de l'absurde. Les scènes avec Alain Chabat

en vendeur de chiens et avec l'immense François Rollin en directeur

de parc animalier sont, sur ce plan, les plus réussies. Baffie

est un homme de télévision (je ne l'y ai jamais vu mais

je sais qu'il y sévit) qui veut faire du cinéma. Il n'est

pas le premier mais à la différence de ses prédécesseurs,

il le fait de façon plutôt humble. Une humilité assez

égocentrique, soit, mais visible sur le plan budgétaire

: les scènes les plus spectaculaires sont traitées sur le

mode déflationniste (un hold up se négocie à l'amiable,

les poursuites automobiles se font en dessin animé) et les gros

cachets sont utilisés à contre emploi, comme Depardieu dans

un rôle de fromager ou Sophie Marceau en "clapwoman."

Bon dimanche, et joyeux Noël.

Notules dominicales de culture domestique n°190 - 26 décembre 2004

DIMANCHE.

Itinéraire patriotique départemental.

Mise en boîte du monument aux morts de Bazoilles-et-Ménil

sur lequel est apposé, c'est la première fois que je vois

ça, un médaillon personnalisé :

Je

ne connais pas beaucoup de meilleurs moments que le retour at home

après avoir sillonné la campagne vosgienne à la nuit

tombante dans le froid et la pluie, à la poursuite d'un hypothétique

monument aux morts. C'est la cerise sur le gâteau dominical. En

général, contrairement au chanteur, j'aime bien les dimanches.

Le dimanche, c'est le seul jour où la pharmacie est fermée,

où le quatuor est au complet du matin au soir, où je me

lève après 6 heures, où on met du miel sur les tartines,

où la sieste est plus longue. Ce sentiment de bien-être s'accompagne

d'une angoisse diffuse qui tient au fait que le dimanche, c'est aussi

le jour des notules. En général, elles ont été

préparées au fil de la semaine. Le dimanche matin, c'est

la relecture, les derniers ajouts et l'envoi. C'est au moment de procéder

à cette dernière opération que l'estomac se noue.

Il y a d'abord la crainte d'ordre technique. Est-ce que ça va bien

partir, est-ce que ça va bien arriver, est-ce que tout le monde

sera servi. Après, c'est le doute sur le contenu. Les coquilles,

les photos qui s'emmêlent comme c'est déjà arrivé.

Puis pour le reste de la journée, c'est la question de la réception

qui me taraude. Que vaut le numéro du jour ? Comment sera-t-il

apprécié ? Comment l'écrivain (il y en a) va-t-il

juger ma prose ? Comment le spécialiste en histoire de l'art (il

y en a) va-t-il juger mon obsession louvrière ? Comment le spécialiste

de Perec, de Brisset, de Queneau, de Joyce, de Rimbaud, de Frédérique

(il y en a) va-t-il juger ce que je dis de son auteur de chevet ou, mieux,

de lui-même ? Combien le psychiatre (il y en a) va-t-il détecter

de névroses (il y en a) ? Comment le globe trotter (il y en a)

va-t-il juger le cul de plomb ? Comment le libraire (il y en a) va-t-il

juger mes choix de lecture ? Comment le collègue (il y en a) va-t-il

voir celui qui au travail passe le plus clair de son temps à essayer

de passer inaperçu ? Sous quel jour nouveau vais-je apparaître

au père, au frère, à l'épouse (il y en a)

? Qu'est-ce-que le photographe (il y en a) va penser de mes clichés

maladroits quand j'arrive à les faire passer ? Comment l'ancien

camarade de comptoir va-t-il juger l'odyssée du buveur d'eau ?

Comment l'ancien voisin de scène et l'ancien amateur de Garlamb'Hic

(il y en eut) vont-ils juger celui qui n'ose plus chanter, même

devant ses filles ? Comment l'étranger va-t-il juger le Français,

le Breton le Lorrain, le Parisien le provincial, l'Alsacien le Vosgien,

et pire, le Nancéien le Spinalien ? Comment l'ami (il en reste)

peut-il comprendre quelqu'un qui clame aux quatre coins de la Toile son

goût pour l'anonymat, l'ombre et la transparence ? En bref, combien

de désabonnements m'attendent au moment redoutable et délicieux

d'ouvrir le courriel du soir ? Pour conjurer ces craintes, j'ai parfois

été tenté de personnaliser les notules, de les caviarder,

d'en envoyer des versions différentes selon les personnes. Je ne

l'ai jamais fait et c'est tant mieux, je me serais de toute façon

pris les pieds dans le tapis, j'aurais mélangé les morceaux

et serais sans aucun doute parvenu au résultat inverse de celui

souhaité. Mais toutes ces craintes sont heureusement vaines, les

notuliens sont des victimes consentantes, lorsqu'ils réagissent,

c'est pour régler un point de détail, apporter une précision

et même pour dire leur satisfaction. Le dimanche soir peut devenir

un moment savoureux, comme aujourd'hui où un message de TB me permet

de constater que quelques morceaux de notules naviguent parfois sur des

eaux prestigieuses.

Il ne me reste plus alors qu'à passer à l'appréhension

suivante : le prochain numéro. Est-ce que j'aurai le temps de voir

assez de films, de lire assez de pages, de faire ou de penser assez d'âneries

pour donner à manger à mes notules ? En tout cas, pour cette

semaine, c'est bien parti.

TV. Le sixième sens

(Manhunter, Michael Mann, E-U, 1986 avec William Petersen, Joan Allen;

diffusé sur CinéFrisson en mai 2003).

Un policier à la retraite reprend du service pour coincer un tueur

qui officie les nuits de pleine lune. Pour se mettre sur la piste, il

interroge un psychopathe emprisonné grâce à ses soins.

Quand on aura appris que le psychopathe en question n'est autre qu'un

certain Hannibal Lecktor, on aura compris qu'on se trouve en présence

de l'adaptation du Dragon rouge, premier roman de la série

de Thomas Harris, largement aussi bon que sa suite plus connue, Le

Silence des agneaux. Dans le rôle d'Hannibal, Brian Cox n'atteint

peut-être pas la dimension d'Anthony Hopkins mais la mise en scène

de Michael Mann n'a rien à envier à celle de Jonathan Demme

et surpasse aisément celle, boursouflée, de Ridley Scott,

auteur du troisième volet, Hannibal. Elle repose sur une

bonne alternance de scènes de repos et de scènes de tension,

conduit le spectateur captif et captivé jusqu'au crescendo final,

belle démonstration de l'efficacité du montage alterné.

LUNDI.

Occupations de vacances. Après

une nuit inquiète (l'inquiétude est une denrée très

partagée dans la famille), Lucie entame un stage d'image numérique.

J'espère pouvoir profiter de ses lumières.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

Cinéma. Les Temps qui changent

(André Téchiné, France, 2004 avec Gérard Depardieu,

Catherine Deneuve, Gilbert Melki, Lubna Azabal, Malik Zidi, Tanya Lopert,

Jabir Elomri).

Antoine arrive d'Europe pour superviser un chantier dans la zone franche

de Tanger. C'est la raison officielle mais le but secret de son voyage

est de retrouver son premier amour, Cécile, qui a épousé

un médecin marocain.

Retour à Tanger pour Téchiné, qui y avait situé

Loin, son avant-dernier film. Retour dans une ville qui le fascine,

sur laquelle plane l'ombre des côtes espagnoles toutes proches.

Loin racontait les efforts entrepris par un jeune homme qui rêvait

d'exil, Les Temps qui changent s'attachent aux pas d'un homme mûr

qui veut s'incruster dans la ville et dans le cœur de Cécile. L'histoire

est belle et le côté conte de fée du final ne la dépare

pas mais l'événement marquant de cette entreprise est le

retour de Gérard Depardieu dans un vrai grand rôle, loin

des pantalonnades où on l'a vu s'agiter ces dernières années.

Un rôle à sa taille, gigantesque, massif. Bien sûr,

la présence de Catherine Deneuve ravive des souvenirs (Le dernier

métro) mais Depardieu a une façon unique de remplir

l'écran, sans empêcher les personnages satellites d'exister

dans des histoires parallèles. Tout le monde a sa part de complexité

et de richesse intérieure chez Téchiné, desservi

ici, seul bémol, par une photo un peu négligée.

MARDI.

Nouveau chantier. C'est en déposant Lucie aux portes de

l'école où elle suit son stage que j'ai l'idée d'un

nouveau catalogue photographique. Il s'agira de photographier les frontons

d'école, pas ceux de l'école Pablo-Picasso, Paul-Bert ou

Machin-Chouette, mais ceux qui portent encore la mention basique École

communale, École élémentaire, École primaire,

Mairie-École, ou, comme ici :

ou bien sûr

Pour

l'instant, le chantier s'appelle Frontons, ou Aperçu d'épigraphie

républicaine.

TV. Saraband (Ingmar Bergman,

Suède, 2003 avec Liv Ullmann, Erland Josephson, Börje Ahlstedt,

Julia Dufvernius, Gunnel Fred; diffusé sur ARTE le 17 décembre

2004).

Marianne rend visite à son ancien mari Johan trente ans après

leur séparation. Elle fait la connaissance de Henrik et Karin,

fils et petite-fille de Johan.

Je n'ai jamais vu les grands films de Bergman. A l'époque où

ceux-ci sortaient, dans les années 1970, je me passionnais pour

les films de Claude Zidi et des Charlots régulièrement assassinés

(il y avait de quoi) en trois lignes dans les Télérama de

l'époque après les douze pages réglementaires consacrées

à Bergman, Miklos Jancso ou Andrzej Wajda. J'ai entamé la

vision de cette Saraband avec curiosité et le sourire aux

lèvres tant l'exposition ressemble au Bergman que j'imaginais :

une maison au fond des bois, musique de Bach, visages tourmentés,

mise en scène qui ne présente jamais plus de deux personnages

en même temps et dont le champ - contrechamp constitue la figure

de montage la plus sophistiquée. L'intérêt est venu

progressivement, grâce à la force des personnages. La vieillesse

vue par Bergman n'est pas le temps de l'apaisement. La haine que se vouent

le père et le fils est d'une force incroyable, largement du niveau

de celle présentée par Vinterberg dans Festen malgré

l'économie des moyens mis en oeuvre. Il suffit à Bergman

d'un regard, d'un mot, d'un lent mouvement de caméra s'approchant

d'un visage pour faire sentir une tension insoutenable. Oui, c'est bien

du grand art, un cinéma qui dégage une immense puissance,

Bergman est au niveau de sa réputation. Sa manière de présenter

les conflits et les tourments d'une manière paisible est vraiment

unique. Les deux dernières scènes, qui sont peut-être

les ultimes pages de son travail, sont bouleversantes. J'ai peut-être

enfin l'âge d'abandonner les Charlots pour Bergman, apparemment,

j'ai de belles choses à découvrir.

MERCREDI.

TV. L'Armée Brancaleone

(L'Armata Brancaleone, Mario Monicelli, Italie, 1966 avec Vittorio

Gassmann, Catherine Spaak, Gian Maria Volonte, Folco Lulli, Barbara Steele;

diffusé sur ARTE en ?).

Vers l'an 1100, un aventurier nommé Brancaleone usurpe l'identité

d'un chevalier et, accompagné d'une poignée de traîne-misère,

entreprend un voyage qui doit le mener à un fief à conquérir.

Mario Monicelli transforme une quête médiévale en

odyssée bouffonne plutôt bruyante et désordonnée,

parfois indigeste. Les meilleurs moments sont les scènes de bataille

où l'accélération du tempo s'accompagne de gags efficaces.

Il y a du Don Quichotte chez Brancaleone : comme ce dernier, il est possédé

d'idéaux chevaleresques dont la confrontation avec la réalité

n'amène que douleur et déception. En tout cas, même

s'il n'est pas parfait, le film a le mérite de monter que les Monty

Python n'ont pas inventé le genre médiéval parodique.

Curiosité. Mario Monicelli récidivera quatre ans plus tard

avec une suite, Brancaleone aux croisades.

JEUDI.

Courrier. Arrivée des premiers

vœux en provenance d'Allemagne. J'y réponds, envoie des colis aux

récents nouveaux-nés, commande des DVD au Monde,

fais part au Masque et la Plume de mon choix de films de l'année

et renouvelle mon abonnement à Positif, que je ne regrette

pas d'avoir substitué aux Cahiers du cinéma.

Presse. Le Monde du jour consacre

une page entière à la mort du système patrilinéaire

: "A partir du 1° janvier 2005, les parents pourront transmettre

à leurs enfants le nom du père, le nom de la mère

ou les deux accolés. (...) Si les parents choisissent un double

nom, deux tirets (- -) seront placés entre les deux noms. (...)

Une rétroactivité sera possible : jusqu'au 30 juin

2006, les parents d'enfants nés après le 2 septembre 1990

pourront faire une demande d'adjonction afin d'ajouter au nom d'origine

de l'enfant le nom du parent qui n'a pas transmis le sien."

Les filles ont intérêt à se tenir à carreau

jusqu'au 30 juin 2006 sinon je leur colle un nom à deux tirets.

Lecture. Baudelaire, le soleil

noir de la modernité (Robert Kopp, Gallimard, coll. Découvertes

Littératures n° 456; 160 p.).

Robert Kopp est sans doute le meilleur connaisseur de Baudelaire depuis

le récent décès de Claude Pichois. Son petit volume

est d'une densité remarquable : texte serré et précis,

illustrations nombreuses (gravures, dessins, peintures, photos, manuscrits,

jusqu'à trois ou quatre par page) et longuement commentées

(à un point tel que la lecture sans cesse hachée du texte

principal en devient difficile), précieux documents annexes (les

plaidoiries du procès, les lettres de candidature de Baudelaire

à l'Académie Française, la réception critique...).

Ces caractéristiques semblent être celles de la collection

Découvertes, qui joue un peu le rôle de l'ancienne

et je suppose défunte série des Écrivains de toujours

au Seuil.

La présentation de Robert Kopp donne plus de place à l'œuvre

qu'à l'homme. L'ossature biographique est présente mais

offre peu de développements. Pourtant j'aurais bien besoin un jour,

dans un but pérégrin, de la liste des logements parisiens

de Baudelaire et d'en savoir plus sur les rapports du poète avec

sa mère. En parlant de l'œuvre l'auteur prend soin de n'en négliger

aucun aspect. Les Fleurs du mal n'occupent pas une place démesurée,

ce qui laisse apprécier les autres faces du travail de Baudelaire

: la critique d'art, les poèmes en prose, les écrits sur

la drogue, les projets de roman, d'autobiographie, les tribunes politiques,

musicales (sur Wagner), ou littéraires sur sa conception du réalisme

et du romantisme. Le poète apparaît avant tout comme un homme

curieux de tout, prêt à toutes les expériences esthétiques

pour nourrir son art : "Souvent, Baudelaire prend appui sur une oeuvre

antérieure, peinture, gravure, sculpture, poème, essais,

morceau de musique. La création est une création au deuxième

degré, impliquant une réflexion sur l'art : le poète

essaie de poursuivre une tradition séculaire tout en s'interrogeant

sur la possibilité même d'une telle continuation dans le

monde moderne."

VENDREDI.

Courrier. Des vœux en provenance de

Moselle.

SAMEDI.

Noël.

NOËL - STATION POLAIRE

Je

pourrais être sur une banquise, enfermé

Dans un baraquement isotherme - où chauffé

Par un poêle brûlant de la graisse de phoques -

A mesurer des corps célestes invisibles

Détectés par des instruments surhumains.

Et penser sans envie - et sans mépris - aux foules

Qui piétinent la neige sale des trottoirs,

Devant les magasins éclairés de Noël,

Dans les grandes villes lointaines d'un autre monde.

Ma lampe d'hivernage n'attirerait personne,

Sauf peut-être un camarade nostalgique

Qui viendrait s'asseoir près de moi, sans rien dire,

En voisin, un peu las de ses propres astres,

Ajouter aux miens l'odeur de sa pipe froide.

Louis Brauquier, Insolite.

Vermillon II ou III a profité de la nuit de la Nativité

pour s'éclipser, après plusieurs jours où seule une

nageoire faiblement agitée donnait signe d'un reste de vie. Les

filles n'en sont pas traumatisées, tout occupées qu'elles

sont à découvrir leurs cadeaux. C'est alors que je tombe

sur une

belle page de Thierry Beinstingel qui occupe ma journée

avec sa vision de la fin de l'enfance, vue du côté adulte.

Lecture. Hymne à Zeus

(Cléanthe, III° siècle avant Jésus-Christ, traduction,

présentation et notes de Pierre-Maxime Schuhl in Les Stoïciens,

Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade n° 156, 1504 p.,

52,90 €).

Texte très court, plus religieux que stoïcien (certaines phrases

pourraient très bien s'appliquer à la doctrine chrétienne),

dû au successeur de Zénon, fondateur du Portique. Cléanthe,

nous apprend l'introduction, inscrivait ses notes sur des tessons de poteries

et sur des omoplates de moutons et passait ses nuits à puiser de

l'eau pour arroser les jardins et à pétrir la farine chez

des boulangers afin de pouvoir étudier le jour. "Dans l'Antiquité,

la chose est simple : le philosophe vit en philosophe. La preuve de son

essence ? Son existence. On voit à ses habitudes alimentaires,

sa coupe de cheveux à ras ou son système pileux hirsute,

son bâton, son écuelle, son manteau de lin blanc ou sa loque

trouée, qu'on a affaire à un pythagoricien, à un

stoïcien ou à un cynique" (Michel Onfray, Le Monde

diplomatique, octobre 2004).

Bon dimanche.