Notules dominicales de culture domestique n°395 - 5 avril 2009

DIMANCHE.

Réactions aux notules. Plusieurs

messages ce soir sur le parallèle entre Robert Merle et Jonathan

Littell suite à la notule sur La Mort est mon métier. Défense

du premier, défense du second, rejet des deux, tous les avis sont

représentés. Comme quoi il fallait bien lire les deux. Ou

aucun.

LUNDI.

Épinal - Châtel-Nomexy (et retour).

Un monde sans fin de Ken Follett (Robert Laffont) à

l'aller, Trilogie new-yorkaise de Paul Auster (Actes Sud) sur le

quai, Le Testament de John Grisham (Robert Laffont) au retour.

TV. Avant Robert Merle, avant Jonathan

Littell, il y a eu Robert Musil qui dans Les Désarrois de l'élève

Törless, dont on découvre ce soir l'adaptation cinématographique

par Volker Schlöndorff, faisait preuve en 1906 d'une étonnante

lucidité.

MARDI.

Épinal - Châtel-Nomexy (et retour).

Le Château d'Amberville de Thierry Bourcy (Folio Policier)

et, j'en étais sûr avant qu'il ne dégaine, J'ai

épousé un communiste de Philip Roth (Folio). On s'approche

tout doucement des noces d'or.

MERCREDI.

Ornithologie. Lu dans un Observateur

plus tout à fait Nouvel (19-25 février) : "Nommée

Madame Environnement du PS par Martine Aubry, Laurence Rossignol a raison

de le prendre avec humour [...] Flanquée du bouillant Eric Loiselet

(pôle écologique), Laurence Rossignol veut jeter les bases

d'un projet social et environnementaliste." Ce n'est plus un parti,

c'est une volière.

JEUDI.

Vie professionnelle. Ce matin, grand

concile sur les nouveaux programmes de français à mettre

en œuvre à la rentrée prochaine. Des missi dominici

ont été dépêchés par Nancy pour évangéliser

les campagnes lointaines et prêcher la bonne parole auprès

d'une armada d'enseignants avides de nouveaux savoirs et de nouvelles

méthodes. Premier constat : sur une centaine de présents,

une petite douzaine d'hommes. Les hommes les vrais, ils vendent des voitures

ou des savonnettes, ils font la guerre, ils travaillent sur des machines

compliquées, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent ou ce

qui leur reste mais apparemment ils n'enseignent guère. Second

constat : les pratiques (pas toutes, n'abusons pas) qui m'avaient valu

il y a quelques années d'être cloué au pilori par

la personne qui nous sermonne aujourd'hui sont maintenant préconisées.

Je n'en tire pas une gloire de précurseur, c'est tout simplement

cyclique, comme les méthodes d'apprentissage de lecture ou les

façons de coucher les nouveau-nés : pendant un temps c'est

sur le ventre, puis sur le côté, puis sur le dos, si vous

faites suffisamment de papooses de façon assez espacée,

vous faites le tour complet. On s'occupe comme on peut.

Lecture. Hiver arctique (Vetrarborgin,

Arnaldur Indridason, 2005; Métailié Noir coll. Bibliothèque

nordique, 2009 pour la traduction française; traduit de l'islandais

par Eric Boury; 356 p., 19 €).

Ça ressemble à une vente à la découpe de l'Islande.

A chaque enquête du commissaire Erlendur son aspect sociologique

: la pornographie c'est fait (La Cité des Jarres), les violences

conjugales c'est fait (La Femme en vert), l'homosexualité

c'est fait (La Voix), la guerre froide c'est fait (L'Homme du

lac), le racisme c'est désormais fait avec ce cinquième

volume. Si le rythme est maintenu, un titre par an avec un décalage

de quatre ans pour les traductions, on devrait avoir droit à la

crise financière et à la ruine du pays aux alentours de

2012-2013. Entre-temps, il y a de la place pour la corruption immobilière,

les banlieues chaudes de Reykjavik, le dopage dans le hockey sur glace

et bien d'autres choses encore. De toute façon, on suivra, parce

que l'auteur de cette série sait s'y prendre pour harponner son

lecteur avec finalement assez peu de choses : trois enquêteurs qui

se marchent sur les pieds, un cas criminel décortiqué jusqu'à

l'os, une psychologie peut-être sommaire mais qui au moins n'est

pas envahissante. Encore que là, cette enquête sur la mort

d'un jeune émigré thaïlandais a bien du mal à

démarrer : Erlendur tourne en rond, ressasse ses éternelles

histoires d'hommes perdus dans la neige, revient sans cesse sur la disparition

de son frère, à un point tel qu'on se demande quand ça

va démarrer. Mais quand enfin il trouve la bonne piste, ça

s'emballe, les pages tournent à un bon rythme et on finit une fois

de plus conquis.

Extrait. "Disparitions et crimes, compléta Elinborg, qui avait

souvent entendu Erlendur décrire le phénomène comme

des crimes typiquement islandais. Sa théorie était que les

Islandais ne s'inquiétaient que peu des disparitions, considérant

la plupart du temps qu'elles s'expliquaient de façon "normale"

dans un pays où le taux de suicide était plutôt élevé.

Erlendur allait plus loin en reliant dans une certaine mesure cette absence

de préoccupation aux connaissances qu'avait acquises le peuple

islandais sur les conditions climatiques de son pays : cet enfer météorologique

impitoyable où les gens se perdaient, mouraient dans la nature

et s'évanouissaient, comme si la terre les avait engloutis. Nul

ne connaissait mieux qu'Erlendur les histoires de gens qui s'étaient

égarés en pleine nature. Il avait pour thèse qu'à

la faveur de l'indifférence des Islandais face au phénomène,

c'était un jeu d'enfant de commettre un crime."

SAMEDI.

Culture locale. Cette fois, c'est

sûr, les beaux jours sont de retour. Les rues grouillent, les terrasses

bourdonnent, les parasols s'ouvrent. Le moment idéal pour aller

se planquer, en plein après-midi, dans l'amphithéâtre

de la Faculté de Droit où l'on donne une conférence

qui m'intéresse sur le plan de l'histoire littéraire. C'est

organisé par la Société d'Emulation du département

des Vosges. Ce que la vénérable institution n'avait pas

communiqué à la presse en annonçant cette causerie,

c'est qu'elle tenait juste avant au même endroit son assemblée

générale, et que comme c'est courant dans ce genre de cénacle,

la chose allait largement déborder l'horaire prévu. Il faudra

donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, écouter les débats

passionnés sur la composition du prochain volume des Annales de

l'association qui concernent entre autres l'histoire sans doute captivante

du pont reliant Arches à Archettes et les récentes découvertes

dans les domaines de la céramique culinaire et de la céramique

de poêle en Lorraine du Sud, et faire semblant de s'intéresser

à la guerre picrocholine qui semble opposer le président

de la Société au conservateur du Musée départemental

- pour une vague histoire de dates m'a-t-il semblé - auprès

de laquelle les combats de l'Iliade ne sont que pâles bluettes.

L'assemblée est attentive. Ça sent un peu le médicament.

Quelques Trissotins bien sûr, ils poussent bien dans ce milieu,

quelques chaisières, une majorité de figures connues, des

gens qui s'intéressent à leur coin, à leur passé,

rien de condamnable. En tout cas, j'en arrive assez rapidement à

la conclusion que les assises de la vénérable Société

d'Emulation du département des Vosges ne constituent pas un lieu

de drague. Bon, conférence, enfin. Jean Camille Bloch, "Le

camp de Vittel, 1939-1944". Dès le début de la Seconde

Guerre Mondiale, le parc hôtelier de Vittel, quelque chose comme

deux mille chambres, fait de la station thermale vosgienne un site plus

qu'intéressant. Suffisamment proche du front, il est d'abord converti

en hôpital militaire français où l'on soigne beaucoup

de soldats des colonies, goumiers marocains, tirailleurs sénégalais

et autres. Après l'armistice de 1940, le site passe sous l'autorité

de l'occupant et devient un camp d'internement pour civils anglais et

américains (principalement des femmes et des enfants) capturés

sur le territoire français puis en provenance de camps allemands.

Ces captifs doivent servir de monnaie d'échange contre des prisonniers

allemands retenus notamment en Palestine, c'est la première raison

d'être de ce camp. La seconde, plus sournoise, est d'offrir une

vitrine présentable aux instances internationales, un alibi du

respect des conventions sur les prisonniers de guerre. Vittel, malgré

la présence fluctuante de 2500 à 3500 prisonniers est un

camp montrable, et d'ailleurs souvent montré. On y tourne un film

de propagande. Les salles de bains dont les hôtels sont pourvus

garantissent une hygiène acceptable, les colis de la Croix Rouge

Internationale sont scrupuleusement distribués, les grandes dames

anglaises qui y séjournent organisent des activités culturelles,

font l'école pour les petits. Mais le 23 juin 1943, le camp accueille

un convoi de 193 Juifs polonais en provenance des ghettos. D'autres viendront,

des camps de Drancy, de Malines, d'autres que j'ai oubliés. Ceux-là

n'ont pas droit au camp modèle, on les parque à part, à

l'Hôtel Beau-Site, aujourd'hui l'hôpital de la ville, où

les conditions de détention sont beaucoup moins montrables. Parmi

eux, le poète Yitskok Katzenelson, auteur du Chant du peuple

juif assassiné, Hillel Seidmann auteur d'un Journal du ghetto

de Varsovie. Malgré les précautions prises par les autorités,

les prisonniers juifs parviennent à communiquer avec les Anglo-saxons,

ils racontent les ghettos, les convois dont on ne revient pas. Un petit

groupe d'Anglaises va organiser la résistance du camp, mettre sur

pied des évasions, tenter d'informer l'extérieur. Le grand

rabbin Haguenauer, de Nancy, refuse de les croire, ce qui sera fatal à

la communauté juive de sa ville. En mars 1944, tous les Juifs des

Vosges qui sont encore sur place sont raflés. Le 18 avril, l'hôtel

Beau-Site est cerné. 169 personnes (au moins, mais Jean Camille

Bloch ne donne que les chiffres dont il est certain) quittent Vittel pour

Drancy. Elles seront gazées dès leur arrivée à

Auschwitz le 29 avril. Un second convoi, comprenant 59 Polonais, les suivra

dans le courant du mois de mai. Début septembre, Landhauser, le

commandant de la place, déserte. Leclerc libère le camp

le 12. Dans son discours, pas un mot sur les prisonniers juifs. Il n'en

connaissait pas l'existence... Finalement, je n'ai pas perdu mon temps,

j'ai appris beaucoup de choses sur un lieu que je connaissais uniquement,

j'y reviens, par un fait minuscule de l'histoire littéraire, mon

tesson de céramique de poêle à moi : dans ses souvenirs

(Shakespeare and Company, l'enseigne de sa boutique) Sylvia Beach, libraire

de la rue de l'Odéon et éditrice de l'Ulysse de Joyce,

raconte son arrestation en août 1942 à Paris puis écrit

(Mercure de France, p. 299) "Après six mois dans un camp d'internement,

je pus revenir à Paris, mais munie d'un papier stipulant que je

pourrais être arrêtée par les autorités allemandes

à tout moment qui leur conviendrait". Ce camp, c'était

celui de Vittel.

IPAD. 6 avril 2003. 147 km. (3078

km).

Ban-de-Laveline, 1240 habitants

Le monument se trouve près de la poste. Nouveauté : il est surmonté d'une statue de Jeanne d'Arc. Les tulipes qui l'entourent ne sont pas encore ouvertes.

De fait, le texte est aussi surprenant que le monument. On peut lire au dos :

1412

- 1431

A Jeanne d'Arc

Aux soldats morts pour la France

Hommage de la paroisse de Laveline

M. et Mme (?) Mourot (?)

et de Œuvre de Ne Dame des Armées

? EST ET DECET

Meminisse Fratrum

Face :

Vive

labeur

Pour Dieu

De par le roy du ciel

Pour la Patrie

La troisième ligne est inscrite sur une oriflamme tenue dans le bec d'un oiseau, tête en bas. Sur un côté :

1793-1855

20 noms de Nas CHOTEZ à Jste BRESSON

Autre côté :

1856-1894

20 noms de Cin NOEL à Aen CONRAUX

Drôles de dates. On a même mis les victimes de la Terreur ? Je me demande si la commune ne recèle pas un monument un peu plus républicain. Un drapeau tricolore flotte sur le cimetière, près de l'église au clocher en réfection. En route pour le cimetière. A l'entrée, une stèle surmontée d'un crucifix est ornée d'un casque de Poilu et d'une branche de houx.

Face :

A nos braves

soldats disparus

Seigneur donnez-leurs [sic] le repos éternel

Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie

Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie

V.H.

Côté 1 :

13

noms dont

CLAUDE René (disparu à Verdun)

JACQUOT Georges (off Verdun)

Côté 2 :

13

noms dont

MOREL Jules Emile (aviateur

Plus

loin, dans le cimetière, le drapeau surmonte un ensemble de quinze

tombes militaires blanches, ornées de la cocarde du Souvenir français.

Ceux qui reposent ici sont "Morts pour la France" entre 1914

et 1916.

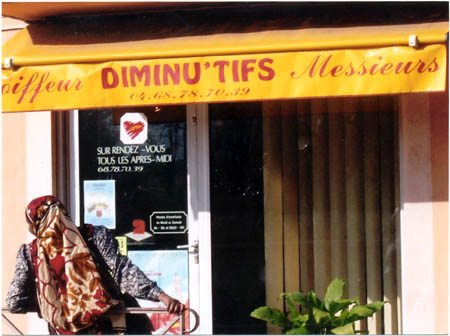

L'Invent'Hair perd ses poils.

Montpellier (Hérault), envoi de Victorio Palmas, 5 avril 2006

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°396 - 19 avril 2009

DIMANCHE.

Lecture. Stars deuxième

(Gilles Grandmaire & Jacques Valot, Edilig, coll. Cinégraphiques,

1989; 128 p., 142 F).

Pour commencer, il faut revenir sur une ancienne notule parue dans le

n° 242 dont voici la copie :

Fin de chantier. Je

viens à bout d'un travail qui m'a occupé quotidiennement

ces cinq dernières années : un fichier contenant la totalité

des films que j'ai vus à la télévision ou au cinéma

avec leur distribution complète. C'est en fait un chantier beaucoup

plus ancien puisque ce doit être en 1975 ou 76 que j'ai commencé

à noter, sur des cahiers puis sur des fiches, la filmographie de

tous les acteurs et réalisateurs que je pouvais trouver, me contentant

alors de souligner les titres que je voyais au fur et à mesure.

J'ai fait ça pendant des années, jusqu'à ce que ce

fichier devienne physiquement inutilisable de par sa taille : il contenait

véritablement des milliers de fiches et j'ai dû le jeter

par dessus bord au cours d'un déménagement. Dans cette entreprise

adolescente, une rencontre fut déterminante, celle de Gilles G.,

camarade de lycée à qui je m'ouvris un jour de mon occupation

compilatoire. Il la considéra d'un œil d'autant plus bienveillant

qu'il la pratiquait aussi, mais depuis plus longtemps que moi. Il disposait

d'un fichier beaucoup plus complet que le mien, dans lequel je me mis

à puiser sans retard, pris d'une sorte de vertige. Je me souviens

par exemple de la fiche de Pierre Larquey, un acteur que je connaissais

à peine et qui comportait près de deux cents films... Gilles

G. avait pour idoles Jean Gabin et Danielle Darrieux (à qui il

avait soutiré un autographe au théâtre municipal d'Epinal),

ce qui n'était pas très rock'n'roll pour un garçon

de seize ans. C'était un maniaque des petits rôles, une manie

dans laquelle je ne tardai pas à le suivre. Nous passions nos temps

de récréation à comparer les listes d'acteurs que

nous avions repérés dans le film vu la veille à la

télévision (j'ai gardé la manie de suivre un film

toujours un bloc et un stylo à portée de main), pas les

grands qui apparaissaient au générique bien sûr, mais

les sans grades, les silhouettes à peine aperçues des Marcel

Gassouk, Max Montavon, Robert Rollis et autres Dominique Zardi. Gilles

G. avait une spécialité : les petites vieilles. On

n'en voit plus dans les films d'aujourd'hui, à part Esther Gorintin,

les petites vieilles sont devenues des "seniores", les emplois

de grands-mères sont tenus par des Line Renaud, des Patachou, des

Micheline Presle, des Stéphane Audran, des Danielle Darrieux justement,

des femmes qui semblent hors d'âge. Mais l'histoire du cinéma

français est pleine de petites vieilles, des vraies, des ridées,

de celles qui semblent n'avoir jamais été jeunes, de celles

qui ressemblaient à ma grand-mère. C'est Gilles G. qui m'a

appris à reconnaître Muse Dalbray, Gabrielle Fontan, Germaine

Delbat, Madeleine Barbulée, à repérer Paulette Dubost

et Hélène Dieudonné, à distinguer Gabrielle

Dorziat et Gilberte Géniat, à différencier Andrée

Tainsy de Sylvie (l'héroïne de La vieille dame indigne

de René Allio). Nous achetions Ciné Revue pour la

dernière page qui contenait toujours une filmographie complète

aussitôt recopiée, nous n'allions guère au cinéma,

c'était un peu cher et les films nous semblaient trop neufs, mais

nous fréquentions le ciné-club du lycée, ne rations

aucun film à la télévision et étions à

l'affût de tout ce qui pouvait enrichir nos fiches. Je me souviens

particulièrement d'une projection des Grandes vacances de

Jean Girault au Centre social de la ZUP un mercredi après-midi

(entrée 1 franc), une salle pleine de gosses piaillards avec, au

premier rang, deux grands dadais qui n'étaient là que parce

qu'ils avaient appris qu'on y voyait Jacques Dynam dans un rôle

de camionneur. Ces années partagées avec Gilles G. ont conditionné

mon rapport au cinéma, que je pratique moins en spectateur qu'en

scrutateur, à l'affût du moindre petit rôle. Ainsi,

si j'ai été heureux cette semaine de voir enfin French

Cancan, parce que c'est Renoir, parce que c'est un classique, parce

que c'est un bon film, je l'ai été surtout parce que j'ai

reconnu, dans une série de plans furtifs, Jacques Marin, Claude

Berri et Paul Mercey faisant la queue pour entrer au Moulin-Rouge. Pour

la même raison, je ne répugne jamais à visionner le

pire nanar qui soit à partir du moment où il me permet d'ajouter

un élément à la filmographie de tel ou tel obscur

tâcheron. Dès que je me suis mis à l'ordinateur, j'ai

eu envie de ressusciter mes fiches sous forme informatique. Ce n'était

plus la peine de le faire par noms de personnes, il existe suffisamment

de sites spécialisés offrant des filmographies complètes,

mais cette fois par film vu, avec une distribution exhaustive pour chacun

d'eux. C'est ce chantier que je viens de terminer. J'ai retrouvé

1829 films, il en manque certainement mais ce n'est déjà

pas mal. Grâce au système de recherche inclus dans la banque

de données, je peux trouver instantanément ce que j'ai vu

de tel ou tel acteur ou réalisateur. Tous les mois, comme il y

a trente ans, je remets à jour mon palmarès des acteurs

les plus fréquentés. Je donne ici les positions acquises

en décembre 2005, parce qu'elles donnent une bonne idée

de la pseudo cinéphilie que je pratique :

1. Dominique Zardi : 52 films vus

2. Robert Dalban : 45

3. Michel Serrault : 41

4. Gérard Depardieu : 37

5. Michel Galabru : 36

6. Louis de Funès, Bernard Blier : 35

8. Jean Carmet, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot : 32

Cet outil me permet aussi de constater que malgré mon application

il reste des acteurs que je suis incapable de reconnaître. J'ai

vu, pour prendre un exemple, Albert Michel dans 31 films (depuis Un

revenant de Christian-Jaque, 1946, jusqu'à L'Aile ou la

cuisse de Claude Zidi, 1976) mais je ne sais toujours pas la tête

qu'il a. En fait, on l'aura compris, le cinéma n'est pour moi qu'une

occasion, une de plus, de faire des listes... Après le lycée,

j'ai retrouvé Gilles G. à quelques reprises à Nancy,

nous écoutions les premiers numéros des Cinglés

du music-hall de Jean-Christophe Averty qui devaient me donner le

goût définitif des vieilleries musicales sur disques crachotants.

Puis nous nous sommes perdus de vue, je ne sais ce qu'il est devenu mais

je sais ce que je lui dois. La dernière fois que je l'ai vu, c'était

à la télévision, il répondait aux questions

de Pierre Tchernia dans une émission jeu qui s'appelait Monsieur

cinéma. Inutile de dire qu'il était très fort...

Voilà. C'était en janvier 2006. Gilles G. était tombé

sur cette notule, je ne sais par quel hasard, et m'avait envoyé

un petit mot amical. Il me disait, d'abord, qu'il travaillait à

Paris, à la Cinémathèque, ce qui fut pour moi une

des meilleures nouvelles de l'époque : enfin, je trouvais quelqu'un

qui avait déniché un métier correspondant à

sa passion et à ses connaissances alors que nous sommes si nombreux

à subir une activité professionnelle non choisie, sinon

par les hasards de l'existence, dans les interstices de laquelle nous

nous efforçons de pratiquer ce qui nous intéresse vraiment.

La deuxième chose qu'il m'apprenait, c'est qu'il avait écrit

un livre sur les acteurs, en 1989. J'ai réussi à me procurer

ce livre. Gilles G., c'est donc Gilles Grandmaire, co-auteur de ce Stars

deuxième. Un livre sur les acteurs, donc, mais pas n'importe

lesquels, c'est là que j'ai reconnu la patte de mon pote : "il

est exclusivement consacré aux acteurs français ayant tenu

une majorité de rôles secondaires dans les années

quatre-vingt, même si les filmographies de bon nombre d'entre eux

débutent longtemps avant." Les seconds rôles. J'imagine

que Gilles aurait préféré les petits rôles

mais il fallait tout de même des figures un peu connues pour espérer

vendre le bouquin. Stars deuxième rassemble donc une soixantaine

d'acteurs, d'Yves Afonso à Marthe Villalonga, qui ont meublé

les films de cette décennie aux côtés des grandes

vedettes. Pour chacun, une présentation claire, bien écrite,

qui recense les apparitions marquantes, les lignes fortes d'une carrière,

quelques photos et une filmographie détaillée et, je ne

me fais pas de souci, complète. Tous les noms sont connus de ceux

qui regardent les films par amour des acteurs. Certains ont disparu (qu'est

devenue Corinne Dacla ?), certains sont morts (Jacques François,

Jean Bouise, Jacqueline Maillan, Hubert Deschamps...), quelques-uns ont

atteint le haut de l'affiche (Vincent Lindon, Fabrice Luchini), la plupart

continuent à occuper une place médiane dans les génériques

(Etienne Chicot, Jean-Pierre Kalfon, Dominique Pinon, Jean-Paul Roussillon...).

Dans un livre écrit en collaboration, il est parfois malaisé

de faire la part de l'un et de l'autre mais je suis à peu près

sûr que Gilles s'est occupé de Monique Chaumette, de Suzanne

Flon (dont il imitait à la perfection la voix geignarde, mais ce

n'est pas sur une imitation parfaite de Suzanne Flon qu'on bâtit

une carrière de music-hall) et de Catherine Lachens (souvenir d'une

conversation avec lui, je revois exactement l'endroit où elle s'est

tenue, pour savoir s'il fallait prononcer son nom comme "la chance",

ou "lachince", à la Brassens), et que c'est lui qui a

eu l'idée de ménager une place à part à Héléna

Manson, l'inoubliable infirmière du Corbeau de Clouzot. Je suis

également certain que si Gilles avait eu toute latitude, il aurait

fait figurer à la liste Michel Peyrelon, ne serait-ce que pour

son rôle dans Dupont Lajoie qui nous enchantait. En tout

cas, ce livre permet de tordre le cou à une idée reçue

qu'on entend souvent et selon laquelle les seconds rôles du cinéma

d'avant-guerre, les Carette, les Saturnin Fabre, auraient disparu du paysage

cinématographique français. Ils étaient encore là

dans les années quatre-vingt, ils existent toujours aujourd'hui,

ils s'appellent Gilles Gaston-Dreyfus, Claude Perron, Laurent Gamelon,

Urbain Cancelier, Wladimir Yordanoff ou Philippe Du Janerand, ils peuplent

les films comme ils l'ont toujours fait et font la joie des scrutateurs

de génériques.

Pour actualiser ma notule de 2006, je peux dire que mon dossier contient

à ce jour 2351 films vus et que fin mars, le classement par acteur

était le suivant :

1. Dominique Zardi : 67 films vus

2. Robert Dalban : 52

". Gérard Depardieu : 52

4. Michel Serrault : 51

5. Michel Galabru : 47

6. Bernard Blier : 45

7. François Berléand : 44

8. Henri Attal : 43

9. Louis de Funès : 42

10. Thierry Lhermitte : 41.

" . Albert Michel : 41, et je sais désormais la tête

qu'il a.

Itinéraire patriotique départemental.

Le monument aux morts de Contrexéville est enregistré.

LUNDI.

En vacances. Celles-ci commencent

par leur aspect le moins chatoyant, la visite trimestrielle pour Lucie

à l'hôpital de Saint-Avold. La nuit précédente

a été dure. Comme souvent, tout semble se dérégler

à la veille de l'inspection : cathéter mal posé,

hoquets de la pompe à insuline, glycémie galopante, sommeil

mité pour tout le monde et c'est un trio plutôt décavé

qui se présente à l'heure du rendez-vous. Glycémie

à 3,50 grammes, hémoglobine à 8,3, 42 % des résultats

des trois derniers mois dans la fourchette objectif, le bilan n'est pas

folichon, pas catastrophique non plus. Nous repartons avec une nouvelle

feuille de route. Pendant ce temps-là, au Val-d'Ajol, on enterre

Ch., dont j'ai appris la mort hier. Ch., je ne l'ai jamais côtoyé

de façon assidue, il était un peu plus âgé

que moi, je ne l'avais rencontré que sur le tard mais nous avions

un grand nombre d'amis communs qui doivent être en train de battre

le parvis à l'heure où nous prenons la route du retour.

J'aurais aimé en être. Ch. était, je peux le dire

sans vexer personne, l'être le plus drôle que j'aie jamais

connu. Facétieux, inventif, vous lui donniez n'importe quoi, une

guitare, un bout de bois, un lacet, une bière, la parole et il

vous sortait immanquablement quelque chose d'hilarant. Sans ostentation,

sans se montrer envahissant, sans accaparer l'attention, avec juste une

étincelle dans les yeux qui disait qu'il était prêt,

qu'il avait du stock, que si on décidait de se lancer dans la déconnade,

on pouvait compter sur lui. Ce qu'il était dans l'intimité

du foyer, je ne le connais pas, ce n'était peut-être pas

la même chose parce que ça n'a pas très bien tourné

pour lui, mais l'homme public était, par sa gentillesse et sa drôlerie,

irrésistible. Après, quand le vent a tourné, il s'est

consciencieusement sabordé, devenant totalement inaccessible à

ceux qui lui avaient été le plus proche, jusqu'à

ce que la maladie s'empare de lui et finisse par lui apporter le repos

qu'il souhaitait peut-être. Je fais partie des privilégiés

qui ne l'auront vu que sous ses bons côtés, avant qu'il ne

devienne, au propre comme au figuré, méconnaissable. Ch.

avait disparu de ma vie ces dernières années, c'est ainsi,

il n'est pas le seul, de même que je ne suis pas le seul de la vie

duquel il avait disparu. Quelqu'un me parlait un jour d'une façon

de voir l'existence comme une série de cycles, peuplés de

gens qui disparaissaient au fur et à mesure que l'on progressait

vers un cycle suivant. Ainsi, au moment où elle me livrait cette

conception, cette personne, inconsciemment, me disait que je n'appartiendrais

pas au cycle prochain de sa propre existence, un détail qui n'entre

en rien dans le fait que je ne peux partager cette vision des choses.

Ch., et tant d'autres, ont fait partie de ma vie de cette époque,

les morts, les vivants qui en sont sortis en font toujours partie non

par le jeu d'un culte de la mémoire que, c'est vrai, j'aime entretenir,

mais parce qu'ils ont fait ce que je suis devenu et que je leur en suis

redevable.

MERCREDI.

Lecture. Les Graffitis de Chambord

(Olivia Elkaim, Grasset, 2008; 280 p., 16,90 € ; sélectionné

pour le Prix René-Fallet 2009).

JEUDI.

En vacances. Nous quittons le nid

en fin de journée. Direction Mandelieu-La Napoule que nous atteindrons

au bout d'une huitaine d'heures de route. Dix ans déjà que

nous venons ici à la même époque profiter des largesses

du parrain de la Côte. Dix ans à jouer les nantis dans une

belle résidence, entretenue par une noria d'entreprises, une pour

la sécurité, une pour les espaces verts, une pour la piscine,

une pour les poubelles, une pour le nettoyage, le genre d'endroit où

rien que le fait d'avoir moins de soixante-dix ans au compteur suffit

à vous faire passer pour un jeune délinquant. Ici, on a

peur, c'est palpable : chaque année, nous constatons la pose d'un

nouveau grillage, d'une nouvelle clôture, d'une nouvelle serrure

et le trousseau s'alourdit d'un nouveau passe, d'un nouveau bipper, d'un

nouveau sésame. Ici, l'autochtone ne se repère pas à

son bronzage, factice, ni à son accent, contrefait, mais à

un détail vestimentaire qui ne trompe pas : ses poches déformées.

VENDREDI.

Lecture. Festin de miettes

(Marine Bramly, Jean-Claude Lattès, 2008, rééd. Le

Livre de poche n° 31248, 2009; 320 p., 6,50 € ; sélectionné

pour le Prix René-Fallet 2009).

SAMEDI.

Lecture. Petits pains au chocolat

(Roxane Duru, Stéphane Million éditeur, 2008; 208 p., 15 € ;

sélectionné pour le Prix René-Fallet 2009).

IPAD. 21 avril 2003. 144 km. (3222

km).

349 habitants

Le monument est devant la Mairie, sur une esplanade circulaire pavée entourée de trois marches basses. C'est une statue de femme en toge qui brandit une gerbe. A son côté, un écu sur le pourtour duquel on peut lire "Audace-Endurance-Courage et Ténacité" et voir une tête d'homme casqué.

La commune de Ban-de-Sapt reconnaissante

A ses glorieux morts

1914-1918

Pas

de noms. En face, un café fermé, le Café Colin, d'où

un indigène m'observe.

L'Invent'Hair perd ses poils. C'est

aujourd'hui l'anniversaire de Caroline. Quel plus beau cadeau qu'une entrée

dans le monde merveilleux de l'Invent'Hair ?

Mandelieu-La

Napoule (Alpes-Maritimes), photo de l'auteur, 11 avril 2009

LUNDI.

Lecture. Des néons

sous la mer (Frédéric Ciriez, Verticales, coll. Phase

deux, 2008; 302 p., 19 € ; sélectionné pour

le Prix René-Fallet 2009).

J'en termine ici avec mes devoirs de juré pour le Prix René-Fallet.

Sur les quatre premiers romans sélectionnés, un est à

jeter (très loin), deux ne laisseront pas de souvenir et un révèle

un auteur intéressant. A suivre au mois de juin pour le vote et

la remise du prix à Jaligny-sur-Besbre.

MARDI.

Bords de piscine (douche-plongeoir et retour).

La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette

de Stieg Larsson (Actes Sud).

JEUDI.

Lecture. Un pays à l'aube

(The Given Day, Dennis Lehane, 2008; Payot & Rivages, coll.

Thriller, 2009 pour la traduction française, traduit de l'américain

par Isabelle Maillet; 768 p., 23 €).

On a lu ici et là que Dennis Lehane, avec ce livre, tournait le

dos au polar traditionnel pour écrire, à la suite de Dos

Passos, Hemingway, Ellroy et sans doute d'autres que j'ai oubliés,

le "grand roman américain". Je n'ai jamais lu Dos Passos

ni Ellroy et je ne sais pas à quoi doit ressembler un "grand

roman américain". En revanche, je connais comme tout le monde

quelques grands films américains et c'est à ceux-ci que

ce livre m'a fait penser et auxquels une éventuelle adaptation

cinématographique réussie pourrait être comparée.

On y retrouve en effet le souffle d'Autant en emporte le vent,

des Affranchis et du Parrain, la prépondérance

du groupe (la famille, la ville, la communauté professionnelle)

sur l'individu, le vent de l'Histoire qui vient décoiffer les personnages

et les faire dévier de la route tracée, les coïncidences

et les hasards bienvenus, le fourmillement des personnages secondaires,

la romance, le pathos et les morceaux de bravoure qui font les grandes

œuvres et peut-être bien les grands romans américains. Un

pays à l'aube raconte l'histoire d'une ville, Boston, entre 1917

et 1920, à travers la vie de deux personnages, le policier Danny

Coughlin et un jeune Noir, Luther Laurence, qui a fui l'Ohio suite à

un meurtre. Deux personnages éloignés l'un de l'autre qui,

bien sûr vont se croiser, s'apprécier, se côtoyer au

gré des événements qui vont secouer la ville au cours

de ces trois années : la fin de la Première Guerre mondiale,

l'épidémie de grippe espagnole, les attentats anarchistes,

les luttes syndicales qui gagnent les rangs de la police, le tout sur

un fond de racisme rampant qui empoisonne l'existence à partir

du moment où chacun est avant tout défini par son origine

(Irlandais contre Italiens) ou sa couleur. Lehane, on le voit, a du pain

sur la planche : il a de l'ambition, il a du matériel, un art certain

du récit qu'on a pu apprécier dans ses livres précédents,

restait à savoir comment il allait agencer ces ingrédients

pour tenir un lecteur en haleine sur près de huit cents pages.

On avait beau avoir confiance en lui, on redoutait un peu la longueur

de la traversée. Finalement, tout s'est bien passé, exactement

comme dans un grand film : il y a quelques périodes de bonace où

l'on piétine, quelques personnages caricaturaux qui ne servent

que de faire-valoir mais les pages tournent à un bon rythme, surtout

dans la première partie. Lorsque Lehane atteint ce qui doit constituer

le sommet de son livre, les émeutes occasionnées par la

grève des policiers de Boston, c'est là paradoxalement qu'il

semble marquer le pas, ne jouant que sur une accumulation un peu fatigante

et maniant l'hyperbole à la louche, tout un passage beaucoup moins

réussi que l'autre période phare du livre, l'épidémie

de grippe, dans lequel on retrouve le Camus de La Peste. Pour le

reste, c'est parfait, les intrigues s'enchaînent sans heurts, la

peinture des milieux sociaux est réussie, les implications politiques

sont rendues accessibles, les personnages secondaires ont tous un destin

intéressant et l'alternance des points de vue entre Danny Coughlin

et Luther Laurence, qui aurait pu apparaître trop mécanique,

est heureusement brisée par plusieurs chapitres mettant en scène

Babe Ruth, une star du base-ball de l'époque. Alors grand roman

américain ou pas, peu importe : Lehane s'est montré à

la hauteur de ses ambitions et continue avec ce livre une œuvre qui ne

comporte pour l'instant aucun faux-pas.

SAMEDI.

IPAD. 31 août 2003. 131 km.

(3353 km).

972 habitants

Le monument est situé à un carrefour, à l'écart du village.

Face :

Honneur

1914-1918

Aux enfants de Clefcy et Ban-sur-Meurthe

Morts pour la France

Sur une plaque ajoutée en dessous :

1939

A nos morts 1946

8 noms

15 noms de victimes civiles

Une autre plaque :

Les anciens PG aux morts pour la France

Côté droit :

Patrie

1914

16 noms d'Antoine André à SONREL Augustin

1915

14 noms d'ANTOINE Edmond à MARTIN Louis (dont LITIQUE Paul, né

de parents facétieux)

Dos :

1916

5 noms d'ANDRE Edmond à FLEURANCE Alphonse

1917

ANDRE Arthur

FLEURANCE Eugène

THIEBAUT Raymond

1918

BOUX Joseph

Côté gauche :

Gloire

1914

7 noms de COLIN Emile à WUECHER Joseph

1915

6 noms d'ANTOINE Ernest à VICHARD Raymond

1916

6 noms d'ANTOINE Paul à GRIVEL Raymond

1917

THOMAS Arsène

1918

ANTOINE Elie

DUVOID Félix

LAUDET Gustave

1921

LAMAZE Edmond

Une

plaque : Aux vaillants soldats de le 36e Division d'Infanterie Américaine

morts pour la libération de la vallée. Novembre 1944.

Le monument est signé : Barotte à Fraize.

L'Invent'Hair perd ses poils.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), envoi de Joëlle Cousin,

3 avril 2006

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°397 - 26 avril 2009

DIMANCHE.

En vacances (fin). Retour aux affaires

spinaliennes après neuf heures de route (c'est un peu plus long

que l'aller, c'est normal, ça monte), l'oreille à l'affût

pour suivre le match SAS - Amnéville : un envoyé spécial

de la notulie est en tribune pour m'annoncer une victoire (3-2) qui semble

bien augurer d'une prochaine remontée en Championnat de France

Amateur. Le dépouillement du courriel révèle quelques

nouvelles perecquiennes pour mon Bulletin, une demande d'abonnement,

vingt photos pour l'Invent'Hair (toutes du même contributeur

qui a écumé, annuaire à l'appui, la région

lyonnaise) et une marque d'inquiétude émanant d'un notulien

surpris de n'avoir pas eu sa ration dimanche dernier. J'aime quand on

s'inquiète de la non parution des notules, même si en général

je pense à en avertir la communauté. La vie est faite de

petits plaisirs. Après une courte nuit, c'est l'heure de la rentrée

à Saint-Jean-du-Marché où je découvre le courrier

arrivé en notre absence : une carte postale romaine, un livre sur

Francis Blanche et le dernier numéro d'Histoires littéraires

dans lequel le Bulletin Perec est à l'honneur. Les

chroniques du numéro précédent devraient

être en ligne dans un proche avenir.

LUNDI.

Épinal - Châtel-Nomexy (et retour).

Seul dans le noir (Paul Auster, Actes Sud) et Les Fourmis (Bernard Werber,

Livre de poche).

MARDI.

Courriel. Une demande d'abonnement aux notules.

TV. Il y a longtemps que je t'aime

(Philippe Claudel, 2008). Dialogue (un couple de bobos nancéiens,

lui lexicographe, elle universitaire, enfants et amis multicolores, femme

de ménage à demeure surnommée Katrina parce qu'elle

casse tout, on rit, déambule place Stanislas - le film a aussi

son côté dépliant touristique) :

"Dis-moi, ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas fait

la surprise de venir me chercher à la salle ! (entendre "salle

de sports", l'homme s'entretient)

- Ça te manquait ?

- Ah oui, j'aime bien. Bon, on se fait un ciné, après on

dîne avec Sam. D'accord ?

- D'accord. T'as envie de voir quelque chose en particulier ?

- Oui, toi.

- J'crois qu'y a un cycle Kurosawa au Caméo si ça te dit.

- Impossible, les Japonais, je m'endors tout le temps.

- Bon, sinon il doit bien rester une séance pour The Shop Around

the Corner.

- Ah ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu."

Voilà, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça et

de ça qu'on cause chez Philippe Claudel. On comprendra qu'on ait

fini par se tourner vers une autre chaîne pour attraper la fin de

Liverpool - Arsenal, score 4 - 4 comme la semaine dernière entre

Chelsea et Liverpool. Ce premier 4 - 4 faisait hier l'objet de la chronique

football qu'un autre pénible, François Bégaudeau,

livre au Monde chaque mardi. Bégaudeau n'est pas quelqu'un

que je chéris particulièrement en tant que personnage public,

auteur ou réalisateur, quant à l'enseignant qu'il a été,

je préfère ne pas imaginer ce qu'il m'aurait inspiré

si j'avais eu à le subir comme professeur ou comme collègue.

Mais comme chroniqueur football, il est impeccable et il y a plus à

lire dans ses deux petites colonnes que dans les 80 pages hebdomadaires

de France Football. Ainsi, hier, revenant sur ce fameux 4 - 4 sur lequel

tout le monde s'est extasié, lui seul a su remettre les choses

à leur juste place et souligner qu'un tel score n'était

pas surprenant à partir du moment où on joue avec des gardiens

manchots dopés au Lexomil et livrés à eux-mêmes

par des défenseurs évoluant à quarante mètres

de leur ligne de but et ne se souciant absolument pas de ce qui se passe

dans leur dos. Le football anglais de ces deux matches c'est, toutes proportions

gardées, celui qu'on jouait en 1973 sur le terrain des tennis de

la ZUP. Il y avait des 4 - 4, mais aussi des 8 - 8, des 6 - 3 et sans

doute même des 12 - 0 quand je gardais les cages. C'est du football

de gamins. Les grands savent bien que le vrai football, c'est quand Metz

bat Nancy 1 à 0.

JEUDI.

Épinal - Châtel-Nomexy (et retour).

L'Alerte Ambler (Robert Ludlum, Grasset).

Presse. Rappel : les parapèteries

ressemblent à des contrepèteries mais n'en sont pas. Le

Figaro du jour en fournit un bel exemple : "Nathalie Kosciusko-Morizet

[secrétaire d'Etat] dévoile sa grossesse sur Facebook."

C'est d'ailleurs le seul intérêt qu'on puisse trouver à

cette information.

Lecture. Wuthering Heights

(Emily Brontë, première édition par Thomas Cautley

Newby, 1847; traduction par Dominique Jean, 2002, Gallimard, Bibliothèque

de la Pléiade n° 486 in "Brontë : Wuthering Heights

et autres romans 1847-1848", édition publiée sous la

direction de Dominique Jean avec la collaboration de Michel Fuchs et Anne

Regourd; 1362 p., 57,50 €).

D'une première et adolescente lecture, il restait le souvenir d'une

parfaite concordance entre un titre (Les Hauts de Hurle-Vent),

un dessin de couverture (au Livre de poche) et une histoire, trois éléments

porteurs d'étrange, trois éléments fascinants qui

donnaient la certitude d'une lecture pas comme les autres. Aujourd'hui,

le titre a changé, l'édition est savante mais l'histoire

a gardé son pouvoir envoûtant. Inutile de pousser des hauts

cris sur la disparition du titre emblématique, celui-ci est la

possession d'un traducteur, inutile de contester la nécessité

d'une nouvelle traduction, le roman d'Emily Brontë en a connu une

bonne dizaine en français sous autant de titres différents,

depuis Un amant (!) en 1892 jusqu'à Hurlemont (1963)

en passant par Les Hauts des Quatre-Vents, Haute-Plaine, Les Hauteurs

tourmentées, Les Hauteurs battues des vents, Les Orages du cœur

et La Maison des vents maudits, il y a là un beau terrain

de chasse pour un collectionneur. Quels que soient le titre et la traduction,

on se demande toujours comment l'idée d'un tel univers romanesque,

aussi tourmenté, aussi fou, a pu naître dans l'esprit d'une

jeune femme d'à peine trente ans. Le roman n'est pas parfait, loin

s'en faut, il comporte des longueurs, des lourdeurs, des stases pesantes

mais il est unique dans la violence des sentiments, l'amour comme la haine,

qu'il met en scène. Il est également remarquable par la

pluralité des narrateurs, onze en tout, qui donne lieu à

des enchâssements vertigineux, par la construction complexe qui

en découle et par bien d'autres aspects étudiés par

Dominique Jean dans sa notice. Cette nouvelle édition devrait permettre

de placer cette œuvre en perspective avec celles des autres sœurs Brontë,

Jane Eyre bien sûr mais aussi des récits moins connus comme

Le Professeur ou La Locataire de Wildfell Hall.

VENDREDI.

Épinal - Châtel-Nomexy (et retour).

Le 7 heures 31 a été annulé pour raisons techniques.

En attendant le 8 heures juste, une dame patiente sur le quai avec Le

Mur du silence (Hakan Nesser, Points Seuil).

SAMEDI.

IPAD. 7 septembre 2003. 41 km. (3394

km).

132 habitants

Le monument est situé dans la cour de l'école. La stèle, entourée d'herbes folles, est ornée d'une croix de Lorraine et d'un glaive qui sépare les deux colonnes de noms. Il n'y a pas d'église dans le village.

1914

1939

1918 1945

Barbey Seroux

A ses héros

COLIN Henri BARADEL Gilbert

LAHAXE Henri COLIN René

LEBEDEL Charles LECOMTE Marcel

MENGEL Henri MARCHAL Louis

POURET Paul PANOZZO Jean

SAUMIER Hyacinthe REMY Albert

REMY Gaston

SAUMIER Lucien

Morts pour la France

Le

monument n'est pas signé.

L'Invent'Hair perd ses poils.

Trèbes (Aude), photo de Marc-Gabriel

Malfant, 11 avril 2006

Bon dimanche.