Notules dominicales de culture domestique n°429 - 3 janvier 2010

DIMANCHE.

Lecture. Histoires littéraires

n° 35 (juillet-août-septembre 2008, Histoires littéraires

et Du Lérot éditeurs; 192 p., 25 €).

Un dossier sur Pascal Pia occupe cent soixante pages du numéro.

Autant dire qu'on en a pour son argent, même si l'on regrettera

que cette abondance nous prive des rubriques consacrées aux critiques

des nouveautés du trimestre. L'éditorial ne ment pas : consacrer

un numéro à Pascal Pia, modèle de l'amateur exigeant

et éclairé mettant son érudition - gigantesque -

au service des autres, relevait de l'évidence pour une revue qui

se veut savante sans être pesante. Parole est donc donnée

à Jean-Paul Goujon, qui égrène ses "Souvenirs

sur Pascal Pia", à Bernard Baillaud qui étudie la relation

entre Pia et le peintre Pedro Creixams, à Colette Dominique, la

fille de Pia, et à Pia lui-même au fil de deux entretiens

et au long d'une correspondance choisie avec divers destinataires (Noël

Arnaud, Latis, Roger Grenier, André Blavier...). Rien à

jeter, rien de pesant : tout est intéressant, de haute tenue, ce

qui n'empêche pas la présence de quelques récréations

bienvenues comme ces vers de Tristan Bernard (qui d'autre que Pascal Pia

aurait pu les exhumer ?) commentant la visite à Paris de Nicolas

II, accompagné de la tsarine et de leurs deux filles :

Vers le pays des Fédoras

aux blondes nattes

Vers le pays lointain

où fleurit le nougat,

Nicolas deux, sa femme

et la petite Olga

Ont enfin regagné

leurs neigeuses pénates...

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

LUNDI.

Erotisation notulaire. Suite au référencement

évoqué la semaine dernière et qui place les notules

dans la catégorie "littérature érotique",

je me vois contraint de travailler à une certaine réorientation

du contenu vers le grivois, le gaulois et le zizi panpan. Légèrement

pris au dépourvu à ce stade de la semaine, je ne peux faire

que dans le réchauffé et afficher une photo de femme (pas

n'importe laquelle) à poil déjà proposée en

août 2004. Elle était alors de dos. Je la montre cette fois

de face, ce qui est nettement plus salé.

MARDI.

Courriel. Deux demandes de désabonnement

aux notules, suite à l'envoi de l'avis annuel.

MERCREDI.

Lecture. Zone de tir libre

(Free Fire, C.J. Box, G.P. Putnam's Sons, New York, 2007; Le Seuil,

coll. Policiers, 2009 pour la traduction française, traduit de

l'américain par Aline Weill; 408 p., 22,50 €).

L'épisode précédent des aventures de Joe Pickett

marquait une fin de cycle qu'on espérait salutaire au vu de la

faiblesse du roman en question : le garde-chasse du Wyoming, héros

de C.J. Box qui en arrivait à sa septième aventure, était

mis à la porte et devait entamer une nouvelle existence. Cette

rupture a permis à l'auteur de réinjecter un peu de sang

neuf dans son personnage et dans son environnement : désormais

enquêteur sans mandat au service du gouverneur du Wyoming, il se

rend dans le parc de Yellowstone pour tenter d'élucider le meurtre

de quatre campeurs. Cette nouvelle attribution et ce nouveau cadre suffisent

à redonner du souffle à la saga : les particularités

géologiques mais aussi politiques de Yellowstone servent de base

à une enquête mouvementée et bien enlevée.

Cela suffisait pour nous rattacher au personnage et donner envie de poursuivre

la lecture de ses aventures dans les épisodes qui ne manqueront

pas de suivre. Malheureusement, C.J. Box ne s'en est pas tenu là

et s'est senti obligé de mettre en scène des retrouvailles

entre Joe Pickett et son père, ce qui n'ajoute rien à son

prestige. Dans le genre polar écolo-politique, il reste toutefois

le meilleur à ma connaissance.

JEUDI.

Erotisation notulaire. Poème

d'inspiration locale :

Au bordel d'Epinal

sont trois carmes déchaussées

Elles administrent les

damnés

avant l'entrée

à l'hôpital

Soldat de bois soldat

d'amour

frais sorti d'une image

d'Epinal

les échassiers

sur la Moselle

Trempent une patte dans

l'eau sale

Aimes-tu bien les Demoiselles

?

Sitôt sorti va voir

le magicien

de son bocal il sortira

trois perles d'or et deux

d'argent

Il te les donnera

Robert

Desnos, Prospectus, 1919

Depuis que j'ai découvert ce poème, il y a quelques semaines,

j'ai mené une petite enquête d'histoire littéraire.

J'ai d'abord cherché où pouvait se trouver le bordel d'Epinal,

s'il en existait un. En fait, il y en avait deux : un sur la rive droite

de la Moselle et un autre sur la rive opposée, tout proche de l'ancien

hôpital aujourd'hui détruit et qui pourrait donc bien être

celui dont parle Desnos. C'est aujourd'hui une inoffensive résidence,

sise au numéro 11 de la rue Jean-Charles-Pellerin.

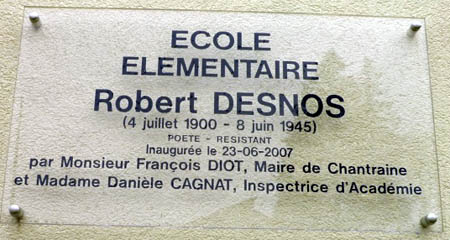

Le bordel s'appelait "le treize", selon une coutume qui voulait qu'on donne à ces maisons le nom du numéro de la rue qu'elles occupaient, voir par exemple la nouvelle de Léon Hennique L'Affaire du grand 7. Elle était en fait au numéro onze, comme la résidence qui l'a remplacée : il n'y a pas de treize dans cette rue, on passe directement du onze au quinze, le treize doit probablement son existence à sa réputation de porte-bonheur. En face se situe la maison de l'octroi, c'est la dernière maison de la ville, immédiatement après commence la commune de Chantraine. Un peu plus haut dans la rue, l'école de Chantraine porte d'ailleurs un nom intéressant :

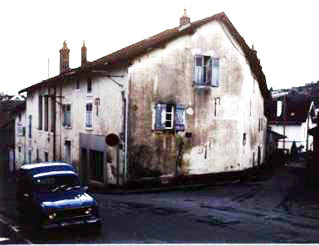

Un nom sans aucun doute choisi en hommage à l'auteur des Chantefleurs et Chantefables ("Une fourmi de dix-huit mètres..." et ainsi de suite) plus qu'au chantre du bordel local. La maison célébrée par Desnos avait cet aspect :

C'est une ancienne ferme dont les deux bâtiments ont été réunis en un seul à l'issue de la guerre de 14. Voici la description qu'en donnait un article de La Liberté de l'Est paru le 22 janvier 1980 : "Dans la partie centrale de l'ensemble, une salle carrelée, à laquelle on arrivait par d'étroits corridors. Cette salle, qui singeait une sorte d'atrium sans pièce d'eau autre qu'un lavabo mural de la Belle Epoque, était ornée en encorbellement d'un promenoir en fer à cheval fait de planches de sapin découpées à la scie. Elle se terminait par un escalier de bois qui permettait d'accéder aux chambres supérieures du premier étage."

Ville de garnison, Epinal avait de quoi fournir une clientèle suffisante pour la bonne marche d'un établissement de ce genre. Une clientèle étoffée pendant la guerre par "la soldatesque occupante" et à la Libération par la présence des Airborne américains "dont on a vu des files d'attente se prolonger jusqu'à la voie ferrée" (même source). Christiane L., qui passa son enfance en face du treize, se souvient de ces "jours de noces" où elle pouvait voir les pensionnaires sortir de la maison dans leurs plus beaux atours pour se rendre à la visite médicale hebdomadaire. Puis vint Marthe Richard, et la fermeture. La maison fut aménagée pour recevoir des étudiants, abandonnée, squattée et finalement détruite en 1980.

L'histoire

locale s'arrête là mais pas l'histoire littéraire

: la question du rapport entre Desnos et cette maison reste posée.

Le poème date de 1919, le poète a alors 19 ans. Il semble

connaître les lieux : la proximité de l'hôpital suffirait

à le prouver, même la présence des carmes déchaussées

pourrait s'expliquer (il existe un Mont-Carmel à Epinal qui a pu

abriter cette congrégation). J'ai fouillé, j'ai creusé,

j'ai cherché, dans le volume Quarto des Oeuvres de Desnos

qui contient des renseignements biographiques, dans le Robert Desnos d'Anne

Egger, sur Internet aussi. Il apparaît que le poète a passé

un moment dans l'Est, mais plus loin et plus tard puisqu'il effectuera

une partie de son service militaire à Chaumont en 1920. Il reste

la possibilité d'une connaissance indirecte des lieux, par l'intermédiaire

d'un de ses amis de jeunesse, ou celle d'une simple coïncidence à

laquelle je ne crois pas. L'enquête continue. Pour conclure ce premier

volet, merci à Daniel C. qui m'a mis sur la voie et à Christiane

L. qui m'a permis de consulter et d'utiliser ses archives.

VENDREDI.

Bilan

annuel 2009.

* 110 livres lus (+ 25 par rapport à 2008)

* 230 films vus (+ 41)

* 285 abonnés aux notules version électronique (sans oublier

les irréductibles abonnés papier de l'Aveyron) (+ 42)

* 36.601 visites sur sur la page d'accueil des notules (+ 6.434)

En ce qui concerne les chantiers littéraires :

* 4.061 Souvenirs quotidiens notés (+ 365, le compte est

bon)

* 352 volumes étudiés dans L'Atlas de la Série

Noire (+ 30)

* 131 communes visitées (+ 25) de Ableuvenettes (Les) à

Deinvillers dans le cadre de L'Itinéraire patriotique départemental

* 149 photos de Bars clos commentées (+ 24)

* 370 entrées dans la Petite géographie de l'incipit

(+ 2, chantier en sommeil)

* 544 Bribes oniriques recueillies (+ 30)

* 731 tableaux commentés dans la Mémoire louvrière

(+ 74)

* 259 publicités murales peintes photographiées (+ 65)

* 333 numéros de téléphone récoltés

dans des films en vue d'un travail à venir (+ 53)

* 388 photographies de salons de coiffure pour l'Invent'Hair (+

128)

* 92 frontons d'école photographiés pour l'Aperçu

d'épigraphie républicaine (+ 15)

* 40 Lieux où j'ai dormi retrouvés ou ajoutés et

photographiés (+ 9)

* 21 numéros de Diasporama envoyés à 35 abonnés.

Parutions :

* Bulletin de l'Association Georges Perec n° 54

* Article dans la page "Lire" de Vosges Matin.

* Notes de lecture et Chroniques de l'actualité littéraire

dans la revue Histoires littéraires n° 36-37-38-39.

* Reproduction de notules littéraires sur le site http://www.lecture-ecriture.com/

et dans la revue des ressources

Courriel. Deux demandes de désabonnement

aux notules, suite à l'envoi de l'avis annuel.

SAMEDI.

IPAD. 25 mars 2007. 87 km. (6658 km).

126 habitants

Pas de monument

visible. L'église est fermée.

L'Invent'Hair perd ses poils.

Noirmoutier (Vendée), photo de Victorio Palmas, 30 août 2006

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°430 - 10 janvier 2010

DIMANCHE.

Itinéraire patriotique départemental.

Le monument de Denipaire est enregistré.

Vie lexicale. J'ai utilisé

pour la première fois dans le numéro de la semaine dernière

l'adjectif "notulaire". Notulaire, notulien, notuliser, notulographe,

tous ces termes apparaissent fréquemment dans les notules, c'est

normal, ils sont à leur place. Ils peuvent cependant surprendre

le néophyte et il m'a semblé bon aujourd'hui de rendre public

le corpus lexical lié aux notules. Cet outil, établi avec

l'appui du Bibliolexique à l'usage de l'amateur de livres

de Jean-Paul Fontaine, pourra être utilisé avec profit par

le notulien et lui permettra de briller en société.

Notulolexique à l'usage des débutants et des perfectionnistes

archéonotulien, enne, n. : notulien, enne de la première heure. L'archéonotulien, de par son statut, peut se dispenser de la lecture des notules sans risquer la dénotulisation.

capillonotulisé, adj. : se dit d'un salon de coiffure dont la devanture a paru dans un numéro des notules, rubrique Invent'Hair. "Valéry, tu ne vas tout de même pas aller chez ce merlan, il n'est même pas capillonotulisé !" (Anne-Aymone Giscard d'Estaing).

cryptonotulien, enne, n. : lecteur des notules qui n'a pas pris d'abonnement et se contente d'attendre leur mise en ligne pour en prendre connaissance. Le cryptonotulien peut être aussi fidèle et assidu qu'un notulien.

dénotulisation, n.f. : opération par laquelle le notulien se voit privé de sa pâture dominicale. La dénotulisation fait suite à une demande du notulien qui peut à tout moment, et notamment suite à l'envoi de l'avis annuel, suspendre son abonnement (l'opération est pour l'instant gratuite). Plus rarement, le notulographe peut procéder à une dénotulisation immédiate et sans recours pour des raisons qui ne regardent que lui. L'utilisation du titre de notulien par un dénotulisé est punie par la loi.

notulaire, adj. : qui concerne le contenu des notules.

notulâtrie, adj. : amour excessif pour les notules, voire pour le notulographe.

notuler, v.i. : action de rédiger les notules. "Pas la peine d'essayer de parler à papa, il est encore en train de notuler" (Alice Didion).

notulie, n.f. : Communauté harmonieuse formée par l'ensemble des notuliens et le notulographe. On dit aussi notulosphère.

notulien, enne, n. : abonné, e aux notules. Le notulien connaît généralement un état fébrile le dimanche sur les coups de midi.

notuliser, v.t. : faire entrer dans les notules. N. f. notulisation. La notulisation est le rêve de beaucoup, le privilège de certains.

notulocaptif, ive, n. & adj. : se dit d'un notulien qui ne peut se passer de notules. Le notulocaptif priverait volontiers le notulographe de vacances et d'escapades de fin de semaine.

notuloclaste, n. : destructeur de notules. "Cornichon ! Pirate ! Ecraseur ! Nyctalope ! Notuloclaste !" (Archibald Haddock).

notuloclastie, n.f. : destruction de notules. Le fait de placer les notules dans un dossier "Eléments supprimés" est un acte de notuloclastie.

notuloclub, n.m. : structure sociale très formelle qui voit des notuliens de sexe masculin se réunir dans des lieux feutrés afin d'y parler des notules passées et à venir en buvant des liqueurs capiteuses dans la fumée des Partagas. "Ne m'attends pas pour dîner, chérie, j'ai une réunion au notuloclub."

notulocratie, n.f. : mode de gouvernement fondé sur les valeurs défendues par les notules. Si les notuliens venaient à enrichir ce lexique, on pourrait parler de notulocratie participative.

notulodépendance, n.f. : forme pathologique de notulâtrie. "Laurent Fignon s'est présenté en retard au départ du contre la montre hier dimanche. L'intellectuel du peloton avait attendu l'arrivée des notules pour se rendre sur la ligne. Cette notulodépendance finira par lui coûter le Maillot Jaune." (Pierre Chany, L'Equipe, 17 juillet 1984).

notulofacétie, n.f. : plaisanterie plus ou moins légère basée sur le mot notules. Exemples : "J'ai reçu mes notules en Corrèze", "Quand j'avance tu recules, comment veux-tu comment veux-tu que je notule ?" (air grivois, Le Bréviaire du carabin).

notulogène, adj. : se dit d'un événement, d'une personne, d'une attitude, etc. susceptible de provoquer la rédaction d'une notule.

notulogenèse, n.f. : fabrication des notules. Les arcanes de la notulogenèse sont impénétrables.

notulogéographie, n.f. : science qui s'intéresse à l'implantation géographique des notuliens. La notulogéographie en est encore au stade des balbutiements.

notulognosie, n.f. : connaissance des notules. Indispensable pour adhérer à un notuloclub.

notulographe, n.m. : rédacteur des notules.

notulologie, n.f. : art de discourir sur les notules. Indispensable pour adhérer à un notuloclub.

notulolétie, n.f. : oubli du contenu des notules.

notulomancie, n.f. : art de la divination par l'interprétation d'un passage des notules. Exemple facile : "Tiens, pas de notules dimanche prochain. Tu peux être sûr que le notulographe va s'offrir une escapade parisienne."

notulométrie, n.f. : étude statistique de la production et de la distribution des notules.

notulomorphe, adj. : qui affecte l'apparence ou la forme d'une notule. Certains billets de blogs sont notulomorphes. Se méfier des imitations.

notulophagie, n.f. : action de dévorer les notules. Aucun phénomène de transsubstantiation n'a pour l'instant été signalé.

notulophilie, n.f. : amour des notules qui peut s'étendre, dans l'exclusivité du cercle familial, à l'amour du notulographe.

notulophobe, n. & adj. : qui manifeste une aversion marquée pour les notules, voire pour le notulographe. Le notulophobe mène généralement une vie médiocre et sans attraits.

notulophore, n. : terme qui peut remplacer avantageusement le mot notulographe. "Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx, / L'Angoisse, ce minuit, soutient, notulophore..." (Stéphane Mallarmé).

notulopole, n.f. : ville où la proportion de notuliens est remarquable. "Mon projet ? Faire de Paris une véritable notulopole" (Bertrand Delanoë).

notuloréactivité, n.f. : phénomène par lequel le notulien livre au notulographe ses commentaires personnels sur le contenu d'un numéro ou d'une notule en particulier. La notuloréactivité, remarquable certains dimanches, est quasiment nulle le reste de la semaine.

notulosophie, n.f. : science générale des notules. "La réforme du lycée à laquelle je tiens comprendra l'introduction de la notulosophie en classe de terminale" (Luc Chatel, ministre de l'Education nationale).

notulotest, n.m. : épreuve par laquelle le notulographe, au moyen d'une question ou d'une remarque d'apparence anodine, s'assure que le notulien ne souffre pas de notulolétie.

notulothèque, n.f. : collection des notules. Les archéonotuliens possèdent une belle notulothèque.

notulothérapie, n.f. : art de traiter certaines maladies par la lecture des notules. La notulothérapie est en voie d'être reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé.

prénotulien, enne, adj. : relatif à la période qui a précédé l'apparition des notules. L'ère prénotulienne se caractérisait par son obscurantisme.

primonotulien, enne, n. : notulien, enne qui reçoit son premier numéro. Le primonotulien se reconnaît à son alacrité.

rotule, n.f. : mot de la langue française offrant une rime riche au mot notule. "Des pèlerins hagards aux sanglantes rotules / Chantaient avec ferveur les dernières notules" (Charles Péguy, Je reviendrai à Compostelle).

LUNDI.

Epinal

- Châtel-Nomexy (et retour).

Peur noire de Harlan Coben au Fleuve Noir.

MARDI.

Presse.

"Au cap Croisette à Marseille (Bouches-du-Rhône) à

l'entrée des Calanques, un couple de Marseillais d'une soixantaine

d'années a été retrouvé noyé, alors

qu'il tentait de sauver son chien tombé à l'eau - l'animal

a survécu." La chute de cette brève du Monde

de dimanche rappelle fortement les Nouvelles en trois lignes de

Félix Fénéon, elliptiques condensés de faits

divers donnés au Matin dans les années 1905-1906.

L'occasion de souligner que celles-ci viennent d'être rééditées

aux éditions Cent pages. En voici deux pour la bonne bouche : "Comme

M. Poulbot, instituteur à l'Île-Saint-Denis, sonnait pour

la rentrée des écoliers, la cloche chut, le scalpant presque.";

"A Clichy, un élégant jeune homme s'est jeté

sous un fiacre caoutchouté, puis, indemne, sous un camion, qui

le broya."

Desnos au bordel (suite). Si l'érotisation notulaire amorcée la semaine dernière n'a plus lieu d'être (les notules ont depuis été sagement rangées sur Alapage dans la rubrique "autobiographie"), il n'est pas pour autant question d'abandonner l'enquête sur une éventuelle présence de Robert Desnos à Epinal dans les années 1910. Pour en savoir plus, je me suis adressé à Alain Chevrier, à qui rien de ce qui touche de près ou de loin à la poésie française n'est étranger et qui a notamment écrit sur les sonnets de Desnos. Voici sa réponse :

"Je

crois qu'il n'y a pas de lien avec ce qu'on sait de la biographie de Desnos.

Le plus simple est de penser qu'il a mis cette ville pour la rime (et

le mot pine qui y branle à l'intérieur) : image d'Epinal.

Plus loin il parle du nègre des Batignolles et des whiskies de

Singapour, ce sont des formules de chanson.

Son poème a un aspect de chanson, et l'influence d'Apollinaire

y est très marquée, comme tous les poèmes de Prospectus.

Les Demoiselles sont évidemment une allusion à la fois aux

"filles" et aux libellules.

Les poèmes dédiés à Crevel, Péret et

le suivant témoignent de son obsession, et les 2 suivants, etc.

Dans la vie, les bordels de son quartier des Halles devaient lui suffire

amplement. Il devait y avoir plus le choix."

Dont acte. J'essaierais bien une autre piste tout de même. L'échange

avec Alain Chevrier m'aura permis d'apprendre que celui-ci est cryptonotulien.

MERCREDI.

Epinal - Châtel-Nomexy (et retour). Le

Symbole perdu de Dan Brown, chez Jean-Claude Lattès.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

Lecture. Journal du voleur

(Jean Genet, Gallimard, nrf, 1949; 288 p., s.p.m.).

C'est un sacré coup de pied dans la fourmilière littéraire

que balance Jean Genet en 1949 en même temps que ce livre qui met

cul par-dessus tête le genre autobiographique. Un tourbillon sans

dates, où les lieux (Barcelone, Anvers, Marseille, Paris), les

amours (Stilitano, Armand, Lucien et bien d'autres) et les séjours

en prison se mêlent plus qu'ils ne se succèdent, dans le

plus grand désordre. Une autobiographie de laquelle on ressort

sans rien connaître de la "vraie" vie de l'auteur. Son

but est autre : transformer son vécu misérable en expérience

de sainteté par le truchement de la langue. On connaissait un peu

le théâtre de Jean Genet, Les Bonnes principalement,

lu trop tôt. On y trouvait déjà ce goût pour

magnifier l'abject, cette "glorification des gueux" dont il

était question dans nos cours de littérature. On replonge

ici dans la même veine, la fascination du mal, la déchéance

voulue et assumée. Trois axes permettent d'atteindre celle-ci :

l'homosexualité, le vol, la trahison, trois axes dont l'exploration

méthodique donne lieu à des considérations, des analyses

plus générales. Pour élever cette laideur, on l'a

dit, les mots sont là : "Je veux réhabiliter cette

époque en l'écrivant avec les noms des choses les plus nobles.

Ma victoire est verbale et je la dois à la somptuosité des

termes mais qu'elle soit bénie cette misère qui me conseille

de tels choix." Ainsi, sous la plume de Genet, les petites gouapes

du Barrio Chino, les escrocs de bas étage, les êtres les

plus veules - lui inclus - deviennent des demi-dieux. Soixante ans après,

ça reste aussi âpre. Qu'on se rassure, aucun manuel de français

de troisième, où le genre autobiographique est au programme,

ne propose une page de Jean Genet et c'est peut-être tant mieux

pour lui. Il reste une question importante : Genet réussit-il dans

son entreprise littéraire, la seule qui l'intéresse ? Le

lecteur est-il amené à la beauté recherchée

("le but de ce récit, c'est d'embellir mes aventures révolues,

c'est-à-dire d'obtenir d'elles la beauté, découvrir

en elles ce qui aujourd'hui suscitera le chant, seule preuve de cette

beauté") ? Affaire personnelle. Je n'y suis pas parvenu, bloqué

par la langue trop tortueuse, trop riche d'artifices, les digressions

indigestes. Genet ne m'atteint pas, et je le regrette un peu.

JEUDI.

Epinal - Châtel-Nomexy (et retour).

Les Honneurs perdus de Calixthe Beyala (J'ai Lu).

SAMEDI.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

IPAD. 25 mars 2007. 87 km. (6658 km).

152 habitants

Là non plus, il n’y a rien dans le village mais l’église est ouverte. Une dame est en train d’y faire le ménage : « On a quelqu’un qui est pas bien, alors au cas où… ». Le monument est une merveille, un vrai retable accroché sur le mur droit.

Centre : un tableau en relief montre un soldat agonisant, un aumônier et un ange.

A la mémoire des enfants de Bouxurulles

Morts pour la France

1914-1918

Qu’ils reposent en paix

Gauche :

1914

LEMOINE Georges

Géneloncourt 5-9

LEONARD Charles

Sergent Major

La Chipotte 22-9

GERARD Charles

Sergent

Aix-Noulette 9-10

BONTEMPS Marcel

Pas-de-Calais 21-10

1915

LAURENT Emile

Pont-à-Mousson 5-1

FRICOT Théophile

Ypres 31-3

MILLION Dominique

Notre-Dame-de-Lorette 15-5

MARCHAND Emile

Notre-Dame-de-Lorette 25-5

Droite :

1915

LAURENT Eugène

Arras 10-6

MAYON Auguste

Buzy-le-Château 30-9

1916

BAILLY André

Commandant

Verdun 13-3

LEGRAS René

Sergent

Verdun 13-3

LAURENT Auguste

Verdun 34-3

BLAISE Emile

Hardecourt 8-7

FOLCHER René

Hardecourt 9-7

Une plaque a été ajoutée :

THOUVENIN Henri

Sergent-Major

Dongha (Annam)

9-3-1945

L'Invent'Hair perd ses poils.

Nantes (Loire-Atlantique), photo de Victorio Palmas, 30 août 2006

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°431 - 24 janvier 2010

DIMANCHE.

Itinéraire patriotique départemental.

Le monument de Derbamont est enregistré.

Lecture. Les Liens de sang

(The Cloud of Unknowing, Thomas H. Cook, 2007, Gallimard, coll.

Série Noire pour la traduction française, traduit de l'américain

par Clément Baude; 320 p., 20 €).

Le roman précédent de Thomas H. Cook, Les Feuilles mortes,

était une pleine réussite. Si celui-ci est un peu plus faible,

on y retrouve avec intérêt un thème qui semble être

devenu la marque de cet auteur : le doute qui s'installe au sein d'une

famille à la suite d'un épisode tragique. A la lumière

de cet événement révélateur, un personnage

s'aperçoit qu'il ne connaît qu'imparfaitement les êtres

qui partagent sa vie. Dans Les Feuilles mortes, un père

en arrivait à se demander si son fils n'était pas lié

à la disparition d'une fillette dont il avait la garde, dans Les

Liens de sang c'est un avocat qui est amené à soupçonner

sa soeur d'avoir causé la noyade de son propre enfant. La vérité

apparaît peu à peu au fil d'un interrogatoire de police qui

s'interrompt régulièrement pour laisser place à un

retour en arrière divisé en vingt-quatre chapitres. Une

construction classique et efficace au service d'une histoire beaucoup

plus originale que celle qu'on trouve habituellement dans le polar américain.

Extension du domaine notulien. On

parle des notules dans le n° 3 du POD, "poézine"

réalisé par Roger Lahu, lisible

à cette adresse. C'est tout à la fin, ce qui permet

de découvrir le reste de la revue avec profit.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

LUNDI.

Courrier. Arrivée du Bulletin

de l'Association Georges Perec, cinquante-cinquième du nom, concocté

par mes soins.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

MERCREDI.

Lecture. Quartier perdu (Patrick

Modiano, Gallimard, nrf; 190 p., 72 F).

Lorsqu'on pratique avec assiduité l'oeuvre de Modiano, on peut,

par moments, essayer de se détacher de ce qui est généralement

admis : la persistance des thèmes, l'atmosphère nostalgique,

le flou du passé et de la mémoire, tous ces poncifs que

resservent les critiques à chaque nouveau roman de l'auteur et

qui, il est vrai, participent du plaisir que l'on prend à sa lecture.

Essayer de s'en détacher, cela peut être rechercher les liens

entre la biographie de Modiano et celle de ses personnages, étudier

les échos de Perec qui hantent certains de ses romans, goûter

l'onomastique des personnages, ce genre de choses. Avec Quartier perdu,

qui met en scène un écrivain à succès revenant

à Paris vingt ans après et confronté, comme d'habitude

pourrait-on dire, aux vestiges de son passé, on peut par exemple

essayer de déceler un regard ironique de Modiano sur lui-même

et son travail. Ainsi Jean Dekker, l'écrivain narrateur, est présenté

comme "un nouveau Ian Fleming", et lorsqu'il entend, après

avoir composé un numéro de téléphone, "Il

n'y a plus d'abonné au numéro que vous avez demandé",

son commentaire pourrait venir de Modiano lui-même : "C'est

important pour quelqu'un comme moi d'entendre de telles choses. Ca fait

travailler l'imagination". Autre piste, les personnages réels

qui apparaissent : l'écrivain Irwin Shaw, présenté

comme un ami de Jean Dekker (en se rappelant qu'Albert Dekker fut lui-même

un acteur américain), le réalisateur Albert Valentin, l'acteur

Roland Toutain, le surnom de Gyp donné à un des personnages

féminins... On pourrait aussi, si l'on était sur place,

suivre l'itinéraire parisien de Jean Dekker, rechercher les maisons

et les hôtels mentionnés qui sont tous situés précisément,

tester les numéros de téléphone, ne serait-ce que

pour entendre la fameuse phrase et faire travailler son imagination. Il

y a des tas de choses à faire avec Modiano, et on est loin d'en

avoir fait le tour.

VENDREDI.

Epinal - Châtel-Nomexy (et retour).

Le Rouge du péché d'Elizabeth George en Pocket.

SAMEDI.

Vie parisienne. J'arrive à

Paris à 9 heures 45. Le temps étant peu propice à

la flânerie, je m'engouffre à la Bilipo, en ressors trois

Série Noire plus tard pour gagner une autre bibliothèque,

celle de l'Arsenal, où se tient l'Assemblée Générale

de l'Association Georges Perec. Si l'année perecquienne 2009 fut

assez calme, celle qui s'annonce semble prometteuse avec la sortie du

numéro 10 des Cahiers Georges Perec, un séminaire

en mai à Lille et le cinquantenaire de l'Oulipo à Rennes

en novembre. Au cours de mon transfert interbibliothécaire, je

passe devant La Tour d'Argent au moment où en sort un couple

bien mis. La dame : "On a bien mangé". Ca rassure. Le

soir venu, je me contenterai d'un établissement plus modeste pour

un pavé de rumsteak, avalé au lance-pierre comme il se doit.

IPAD. 28 octobre 2007. 166 km. (6658 km).

56 habitants

Le monument

a sans doute été déplacé : c’est une dalle

neuve, moche, au milieu des gravats, à l’entrée de l’église,

quelque chose de minable et d’inconvenant.

A nos glorieux morts pour la patrie

Edmond COLNENNE instituteur

René SAUNIER

Maurice JEANDEL

Henri SAUNIER

Le monument est signé P. DE PEDRINI, Uxegney.

L'Invent'Hair perd ses poils.

Aigrefeuille-d'Aunis (Charente-Maritime), photo de Victorio Palmas, 30

août 2006

A ne pas confondre avec le Libertif de Charavines, présenté dans le numéro 386.

DIMANCHE.

Vie

parisienne (suite). Programme sans originalité, simple

visite au Louvre pour ajouter la salle E, aile Richelieu, deuxième

étage, à ma Mémoire louvrière. Je ne

traîne pas, il faut rentrer à temps pour partir à

la recherche du monument aux morts de Destord.

LUNDI.

Lecture.

Jacques Mesrine dit le Grand (Jean-Marc Simon, Jacob-Duvernet,

2008; 408 p., 20 €).

Tome 1 (1936-1973)

: Le rebelle.

De Mesrine,

je ne me souviens que de la fin, la fusillade de la porte de Clignancourt

le 2 novembre 1979, et de la polémique qui s'ensuivit. De ce qui

précéda cet épisode, pas de trace dans ma mémoire,

jusqu'à ce que je voie les deux films réalisés par

Jean-François Richet, L'Instinct de mort et L'Ennemi

public n° 1, deux films plutôt réussis. Le Mesrine

d'André Génovès (1983) ne bénéficiait

pas des mêmes moyens : Télérama le jugeait "mis

en scène à la diable et mal joué" mais il n'était

pas dénué de qualités (l'une d'entre elles étant

de déplaire à Télérama) à tel point

que Richet en a copié quasiment plan par plan le dénouement.

Mais bon, après les images, il me fallait quelque chose de plus

consistant, une biographie sérieuse, et mon choix s'est porté

sur la plus récente dont voici le premier volet. C'est qu'il y

en a eu de la littérature mesrinienne : ses propres écrits

d'abord, L'Instinct de mort et Coupable d'être innocent,

les souvenirs de ses comparses (Michel Ardouin, François Besse),

ceux de ses compagnes (Jocelyne Deraiche, Sylvia Jeanjacquot, Jeanne Schneider),

les mémoires des policiers qui l'ont poursuivi, Broussard en tête,

et un tas de bouquins sans doute plus ou moins bien ficelés et

documentés sur le phénomène. Jean-Marc Simon semble

avoir voulu reprendre toute cette masse d'écrits pour essayer d'y

trouver un parcours clair et cohérent. Il cite donc abondamment

l'un et l'autre, confronte les différentes versions et place chacun

devant ses contradictions ou ses manques. L'étape suivante aurait

dû prendre la forme d'une enquête personnelle (envisageable,

il reste tout de même des témoins) pour faire la part du

mythe et de la réalité, démêler le vrai du

faux, mais ce travail n'est pas fait. La plupart du temps, l'auteur se

contente de livrer la version de Mesrine et de l'opposer à celles

des autres, ce qui est un rien frustrant. Il se contente par exemple de

nous dire que le motel des Trois Soeurs à Percé (Québec)

dont la propriétaire fut assassinée - un crime dont Mesrine

se proclama innocent - est visible sur Internet alors qu'on aurait aimé

qu'il nous y emmène, qu'il renifle les lieux, qu'il parte à

la recherche des anciens clients, bref qu'il fasse un vrai boulot d'enquêteur,

voire d'écrivain, ce qui n'est pas le cas. Ses escapades littéraires

se résument à une description très scolaire des données

géographiques, historiques, politiques et sociologiques des périodes

et des lieux évoqués ("Genève, capitale de l'horlogerie

et de la bijouterie", merci bien) ce qui ne mène pas bien

loin. De plus, le livre contient son lot d'âneries (Mesrine s'entraînant

à tirer sur des "boîtes de bière" en 1949,

des armes cachées dans la "boîte à gants"

d'une 2 CV), d'inexactitudes (le film d'Enrico, Les grandes gueules,

situé dans une scierie "du Haut-Jura", la ville de Mantes-la-Jolie

transférée dans le département de l'Eure), de fautes

sur les noms (Bobby Lapointe pour Boby, Bontemps pour Bontems, Alpha Romeo

pour Alfa Romeo), de coquilles (un cigare qui devient "un cirage

de nabab") et de perles involontaires (Mesrine déguisé

en électricien changeant une ampoule : "Toujours le même

culot", "Dans l'enveloppe [...] il a glissé plusieurs

cartes de crédit confisquées au captif pour être crédible").

Cela dit, en évitant de prendre position et d'interpréter

à sa manière, Jean-Marc Simon se préserve d'énoncer

des contre-vérités et sa prudence est tout à fait

louable notamment sur des faits trop rapidement énoncés

par ailleurs au sujet de l'éventuelle participation de Mesrine

à des actes de torture en Algérie ou de ses relations supposées

avec l'OAS. Son livre est, il faut le dire, tout à fait lisible

et passionnant par moments. De toute façon, cette première

partie de la vie de Mesrine, de sa naissance à son retour à

la Santé en 1973, a de quoi tenir en haleine : braquages à

cadence stakhanoviste, enlèvements, attaque d'un pénitencier,

arrestations, procès, planques, voyages et traques se succèdent

à une vitesse folle. On est ici en présence d'un malfaiteur

que l'auteur ne cherche pas à excuser (il met bien en avant que

l'expérience algérienne de Mesrine, souvent avancée

comme une explication à toute la suite, provenait d'un double engagement

volontaire d'abord sous les drapeaux puis dans un groupe de combat) mais

à comprendre, un braqueur loyal avec ses amis qui ne se voit pas

encore comme une victime de la société ou comme le porte-parole

des prisonniers. Ce sera pour le second tome.

MERCREDI.

Vie

merdicale. Visite pour Lucie à l'hôpital de Saint-Avold,

la situation est stable, ni pire ni meilleure que d'habitude. Le docteur

K lui propose d'entrer dans le protocole de surveillance continue de glycémie,

un projet qui doit concerner cent cinquante patients. L'opération

suppose l'installation d'un capteur à poser en permanence en plus

de la pompe à insuline, un nouveau cathéter à changer

régulièrement, tout ça pour une durée de trois,

six ou douze mois. Lucie avait déjà tenté l'expérience

pendant dix jours en novembre dernier et cela avait paru assez contraignant

à l'époque. Sur le plan positif, il y a de grandes chances

que ses résultats se trouvent améliorés par le suivi

de cette procédure, sans parler de l'intérêt de l'expérience

pour l'ensemble des praticiens et de leurs patients. Réponse à

donner dans les quinze jours qui viennent.

JEUDI.

Epinal

- Châtel-Nomexy (et retour). La Trame conjugale

de Jean-Claude Kaufmann en Pocket.

VENDREDI.

Lecture.

Un bel immeuble (Michel Arrivé, Champ Vallon, 2009; 224

p., 17 €).

On le sait

depuis son premier roman, Les Remembrances du vieillard idiot,

Michel Arrivé est un adepte sinon du roman farce, du moins du roman

farci. Dans Les Remembrances, le témoignage d'un vieux professeur

servait ainsi de réceptacle à un récit autobiographique,

à la biographie d'un fou littéraire et à des extraits

de l'oeuvre de ce dernier dans un ensemble tourbillonnant. Le principe

est le même ici : au départ, un homme, Joël Escrivant,

entreprend la description d'un immeuble étage par étage,

appartement par appartement, et imagine la vie de ses occupants. Cette

enveloppe architecturale contient un tas d'histoires qui se succèdent

et finissent par s'imbriquer, refermant elles-mêmes le récit

entrepris par un des locataires. Au milieu de ces histoires, un narrateur

anonyme nous montre Joël Escrivant au travail, nous fait part de

sa démarche, de ses hésitations, de ses difficultés,

de sa progression. Et c'est le même tourbillon qui emporte le lecteur

: où est la farce, où est le farci, qui est dans quoi, le

manège accélère, ralentit, on manque s'y perdre et

on s'y retrouve toujours, ravi de repartir pour un nouveau tour. Chacun

de ces derniers siècles a connu son grand roman d'immeuble : le

XVIIIe avec Le Diable boiteux de Lesage, le XIXe avec Pot-Bouille

de Zola et le dernier avec La Vie mode d'emploi de Georges Perec.

D'ailleurs, Michel Arrivé paie honnêtement son tribut à

ces trois auteurs, bien évidemment qualifiés de plagiaires

par anticipation. Mais c'est avec le plus récent qu'il se trouve

le plus d'affinités et le lecteur de Perec notera entre autres

l'évocation de certaines contraintes, la présence d'un échiquier,

la manifestation d'une mystérieuse disparition, la présence

d'un nommé Paul Fournel et d'un certain Lamblin. Mais ce qui est

plus important, c'est que Michel Arrivé a hérité

de Perec le goût des histoires "à lire à plat-ventre

sur son lit", cet art de simplement raconter. Et au-delà du

plaisir à se débattre dans une construction ingénieuse,

au-delà des considérations sur le travail d'écrivain,

il y a dans Un bel immeuble un foisonnement d'histoires, de personnages,

de parcours qui se côtoient ou se croisent et que l'on suit avec

un intérêt grandissant : les déboires conjugaux du

docteur Ménétrier, les parties de bridge-plafond avec le

docteur Lefébure et sa sinistre épouse, les toilettes mortuaires

de ce demeuré de Bornichet, les cancans de Madame Pinaudier, l'exil

d'Anatole Gandillot, et les époux Tournesac, et le sulfureux abbé

Bérardier, et Roger Arrivé qui était si bon élève...

C'est bien simple et ce n'est pas rien : on retrouve avec Un bel immeuble

le plaisir que l'on a connu à la première lecture de La

Vie mode d'emploi.

SAMEDI.

Football.

AS Nancy Lorraine (B) - SA Epinal 0 -0.

Extension du domaine notulien. Le numéro 429 des notules est repris dans le numéro 2 de Chos'e, une revue réalisée par Henry Chiparlart et lisible à cette adresse.

IPAD. 25 mars 2007. 87 km. (6824 km).

nombre d'habitants non précisé

C’était le chou blanc assuré. Brancourt n’est même pas une commune, juste un écart de Soulosse-sous-Saint-Elophe, le calendrier des postes n’en donnait même pas le nombre d’habitants. Mais le chou blanc s’est transformé en coup de chance : le monument de Soulosse, un beau monument en plus avec un Poilu qui salue ou s’abrite du soleil pour scruter l’horizon, se trouve à Brancourt. Les noms sont répartis sur deux colonnes.

1914 - 1918

Soulosse-sous-Saint-Elophe

A ses enfants morts pour la patrie

Colonne de gauche :

1914

GODARD Gaston

RAMBAUX Paul

1918

BARBILLON Marcelin

FLEURET Maurice

HENRY Charles

HIENNE Jules

PETIT Marius

THIERY Nicolas

1918

BARTHE Emilien

BELLAMY Aimé

BONNE Henri

1921

ETIENNE Fernand

1941

JEAN René

1944

LESEUR Jacques

1948

ANTOINE Georges

Colonne de droite :

1915

CHANE Albert

CHANE Isidore

FERRY Charles

GALLAND Aimé

MAHALIN Louis

NOEL Paul

VOGT Louis

1917

BERTRAND Louis

CHANE Charles

FERRY Jules

HENRY Aimé

HENRY Léon

1940

FERRY Emile

GEORGES Pierre

SELLIER Paul

1947

BELLAMY Henri

1956

BELLAMY Guy

L'Invent'Hair perd ses poils.

Ortaffa (Pyrénées-Orientales), photo de Gérard Noël,

17 août 2006

Récapitulons : un Libertif à Charavines, un Liber-Tifs à Aigrefeuille-d'Aunis, un Libertiff à Ortaffa. Ce n'est pas fini.

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°432 - 31 janvier 2010

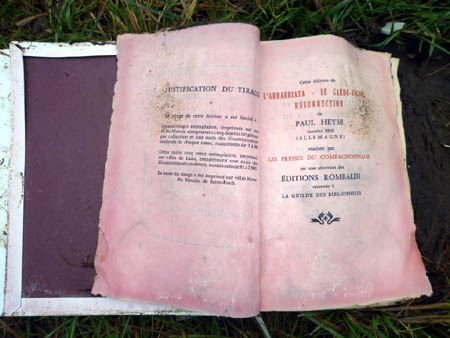

DIMANCHE.

Itinéraire patriotique départemental.

Après l'enregistrement du monument aux morts de Deycimont, je prends

une petite marche sur les bords de la Vologne avec Alice. Au milieu d'un

pré, nous tombons sur un volume détrempé qui rassemble

plusieurs romans de Paul Heyse. Je reconnais la collection, Rombaldi,

qui publia une série consacrée aux Nobel. Paul Heyse, je

n'avais jamais entendu parler de lui auparavant, reçut le Prix

Nobel en 1910. Aujourd'hui, il gît entre deux bouses de vaches dans

un parc de Deycimont, où les bouviers ont de la culture. Le Clézio

devrait méditer là-dessus.

Notulolexique.

Enrichissement dû à AP, notulien :

Protonotulaire apostolique : notulien prosélyte dûment habilité

par les archéonotuliens réunis en conclave. "C'est

à Michel Rezeau, protonotulaire apostolique, que revient principalement

l'honneur d'avoir réalisé en Tunisie les premiers abonnements

aux Notules dominicales" (Hervé Bazin).

MARDI.

Foglia. Dans un récent numéro

du Figaro littéraire, Claude Duneton évoquait Alexandre

Vialatte, "le grand chroniqueur mort (en 1971) - le plus grand chroniqueur

vivant de langue française est de nos jours Pierre Foglia, qui

écrit dans La Presse, à Montréal." Duneton,

je ne le goûte pas toujours, trop crispé qu'il est sur la

défense d'une langue pure qui n'existe plus mais là, rien

à dire : Foglia, c'est un grand. Je l'ai découvert grâce

à JS, archéonotulien - mais aussi beaucoup plus que ça

pour moi - de Montréal, qui m'envoyait de pleines brassées

de ses chroniques avant l'ère d'Internet et j'ai continué

à le suivre de loin en loin sur le site de La Presse. La

chronique, ce n'est pas facile. On a tous nos volumes de Vialatte, enfin

j'espère, qu'on exhume de temps à autre avec délice

mais les journaux français ont eu bien du mal à lui trouver

un successeur. A la radio, il fut un temps où Philippe Meyer et

Jean-Louis Ezine firent montre d'un réel talent avant de devenir

un rien pontifiants. Et puis Desproges, tout de même, ne pas oublier

Desproges. Mais pour l'écrit, je ne vois pas de chroniqueur dont

on attende le papier avec une gourmandise et une impatience égales

à celles que peut provoquer Foglia au Québec. Alain Rémond

fit de belles choses pour Télérama, François Reynaert

est souvent drôle dans Le Nouvel Observateur, et puis Delfeil

de Ton, Francis Marmande parfois quand il oublie d'être élitiste,

mais tout cela n'arrive pas à la chaussette de Foglia. Ce n'est

pas une question de qualité d'écriture, un bon écrivain

ne fait pas forcément un bon chroniqueur : on a ici dans le journal

local un écrivain connu et reconnu qui livre chaque semaine une

chronique tellement prévisible et dénuée de relief

que ses lecteurs doivent regretter pour lui le temps ainsi soustrait à

l'écriture de ses romans. C'est juste que la chronique est un art

d'une difficulté extrême. Il faut renifler l'air du temps,

ne pas aller systématiquement contre, trouver l'angle d'attaque,

être capable d'intéresser à propos de tout et de rien,

savoir parler de soi sans ennuyer, avoir un point de vue - l'éditorialiste

parle au nom du journal, le chroniqueur en son nom propre - sans se prendre

pour un donneur de leçons, un tas de choses qui ne se mesurent

pas. Et ça, Foglia sait faire. La politique américaine,

le Tour de France - Blondin est sur le petit braquet à côté

de lui -, la littérature, les asperges, le Québec, l'Alzheimer,

que sais-je encore, il promène un oeil aiguisé sur tout

ce qui fait la vie. Il sait aussi parler cru, taper du poing sur la table

et envoyer bouler les fâcheux. Pierre Foglia doit avoir soixante-dix

ans maintenant mais il voit toujours clair. Sa dernière chronique,

sur laquelle JS a attiré mon attention, parle d'Obama, et puis

d'autre chose. En voici quelques passages :

"Je ne suis pas déçu d'Obama, je ne suis pas déçu

de l'Amérique. Je me plains seulement de ce que les choses prennent

tant de temps à changer, voilà de quoi je me plains. Et

j'ai tort bien sûr. Ce n'est pas que les choses soient si lentes,

c'est que la vie passe si vite. Et la mienne arrivant à sa fin,

j'ai l'impression que je vais partir en laissant plein de casseroles sur

le feu.

Qu'est-ce que ça peut bien te faire? me direz-vous. Depuis 50 ans que tu tiens cette chronique, tu nous dis que tu ne crois en rien, alors que les choses changent ou pas, tu vas mourir et puis voilà, qu'en as-tu à foutre?

Vous connaissez l'histoire du type qui ouvre la porte du frigo et qui est foudroyé par un infarctus en se penchant pour prendre la bouteille de jus? Sa femme le trouve agonisant sur le plancher de la cuisine. Il lui fait signe de se pencher : chérie, faut changer la petite lumière du frigo, elle est brûlée. Et là-dessus, il meurt. Je pourrais très bien être ce type-là. Je ne crois en rien pour après. Pour avant, je vais me soucier de la petite lumière jusqu'à la dernière seconde.

[...]

Au bureau, quand j'y vais, je fais face ou presque à une toute jeune collègue. Jeudi, on parlait de je ne sais plus quoi quand elle m'a balancé : c'est pas grave, j'ai toute la vie devant moi. C'est le truc qu'on dit quand on a 30 ans, qu'on est éternel et qu'on croit qu'il suffit que le temps passe pour que les temps changent. Les temps ne changent pas tant que ça. Je ne vous dis pas que je n'ai rien vu changer depuis que je suis né, mais c'était des petits changements, comme le téléphone à cadran, comme les ventilateurs au plafond, comme le clafoutis aux cerises - qui a complètement disparu, on se demande bien pourquoi -, comme l'orthographe, comme le dimanche - oui, le dimanche : quand j'étais petit, à la maison, le dimanche, c'était du lapin. Maintenant, c'est n'importe quoi ; même du poisson, l'autre fois."

Si JS m'a envoyé cette chronique, c'est en souvenir d'une notule qui date de janvier dernier. Forcément, ça parlait du dimanche :

"Vie alimentaire. Ici, le dimanche midi, c'est poulet. Poulet rôti. Un bon poulet, en général de la ferme d'Humbertois, d'ailleurs si on n'a pas eu le temps d'y aller, mais un vrai poulet. Je prends les ailes, ça croustille, ça craque c'est bon. J'estime que ce n'est pas la peine d'avoir inventé les dimanches si c'est pour les consacrer à autre chose qu'aux notules, aux monuments aux morts et aux poulets. Mais aujourd'hui, c'est la révolution dans ma basse-cour. Marre du poulet, disent-elles. J'ai beau avancer mes arguments de sophiste, d'accord on mange toujours du poulet mais on ne mange jamais le même poulet, rien n'y fait. A midi, c'est du cochon. On aura tout vu."

Mais si

Foglia vient manger chez nous un de ces dimanches, promis, je lui ferai

du lapin.

MERCREDI.

Epinal - Châtel-Nomexy (et retour).

La Croisade d'Armageddon de Jonathan Green dans la Bibliothèque

interdite.

Lecture. Les Cahiers de l'Institut

n° 2 (Institut International de Recherches et d'Explorations sur les

Fous Littéraires, 2008; 182 p., sur abonnement).

Pour leurs débuts, les Cahiers font dans les valeurs sûres

: Jean-Pierre Brisset pour le premier numéro, Paulin Gagne pour

le deuxième, deux fous littéraires qui ont atteint une certaine

notoriété au-delà du cercle des spécialistes.

Paulin Gagne (1808-1876), un temps avocat, finit par s'autoproclamer "archi-monarque

de la France et du monde" au bout d'une oeuvre écrite impressionnante.

De celle-ci, L'Unitéide est la pièce maîtresse,

qui raconte le combat du Bien et du Mal en quelque chose comme 25 000

vers. Parmi les causes défendues par Paulin Gagne, on trouve la

création d'une langue universelle (La Gagne-Monopanglotte), le

remplacement de tous les chemins vicinaux par une route unique et portative

pour chaque département, l'utilisation du lac de Genève

pour faire un immense pot-au-feu et, car les problèmes d'alimentation

ne le quittaient pas, la philanthropophagie qui permettrait aux victimes

de famine de se manger entre eux pour le bien de leur communauté.

Ces préoccupations, ainsi que les mésaventures politiques

de Paulin Gagne - candidat malheureux à plusieurs élections

- sont rappelées ici dans une présentation de Tanka G. Tremblay

mais la revue offre aussi, et c'est plus rare, l'occasion de lire Paulin

Gagne avec des extraits de L'Unitéide dont on ne connaissait

auparavant que la "Marseillaise de la carotte", seul morceau

à être passé à postérité ("Allons

enfants de la carotte, / Le jour de gloire est arrivé, / Contre

nous du blé qui marmotte / L'étendard sanglant est levé

etc."), des passages de La Gagne-Monopanglotte, le tout étant

assorti d'une précieuse bibliographie. Autant le dire tout de suite

: ce n'est pas une lecture de tout repos. Outre ce dossier Gagne, on pourra

s'intéresser aux relations entre 'Pataphysique et folie littéraire

avec Paul Gayot, à André Blavier (article d'Umberto Eco)

et à des figures moins connues : Bernard de Bluet d'Arbères,

Nicolas Cirier, L.-N.-Letellier, Désiré Guillemare, Maurice

De Boeck... Les pages jaunes de la revue, appelées à devenir

aussi précieuses que celles de l'annuaire, sont dédiées

à l'actualité, courrier des lecteurs, petites annonces et

comptes rendus d'ouvrages. Avec ce deuxième numéro, Les

Cahiers de l'Institut semblent avoir atteint leur vitesse de croisière,

alliant érudition et vulgarisation. Une bonne nouvelle : le numéro

4 est déjà paru.

JEUDI.

Desnos au bordel (suite). Le feuilleton

sur la présence ou non de Desnos à Epinal continue. J'ai

écrit récemment à Anne Egger, auteur de la biographie

du poète chez Fayard, en lui demandant si elle pouvait m'éclairer

sur le sujet. Je reçois aujourd'hui sa réponse dont je me

permets de citer les extraits qui nous intéressent :

"J’ai reçu ce matin votre lettre avec cette nouvelle colle

qui me tarabuste. Suis à peu près certaine que Desnos n’a

pas beaucoup voyagé entre 1914 et 1919, et encore moins vers l’Est,

alors qu’il a eu la chance d’échapper à la guerre. Mais

n’’écrivait-il pas à la même époque «

les putains de Marseille ont des sœurs océanes » sans

connaître encore la ville phocéenne ? Suis pourtant aussi

certaine, comme vous, que ces « ancrages » ne sont pas anodins

! A mon humble avis, ces références viennent soit de ses

lectures, soit de ses amis d’alors ! Cela mérite quelque recherche

!? Je vais tenter quelques approfondissements, si vous m’en laissez le

temps !? J’ai quelques idées – qu’il me faut vérifier –

et ne manquerais pas de vous signaler toute nouvelle piste !"

Le feuilleton connaîtra-t-il d'autres rebondissements ? Nous ne

manquerons pas d'en informer nos lecteurs.

VENDREDI.

Epinal - Châtel-Nomexy (et retour).

Un médecin face à son destin et Panique aux urgences

de Mérédith Weber dans le même volume de la collection

Harlequin.

Lecture. Comment Marcel devient

Proust : enquête sur l'énigme de la créativité

(Thierry Marchaisse, EDEL, coll. des traces, 2009; 140 p., 19 €).

Compte rendu rédigé pour Histoires littéraires.

SAMEDI.

Mallarmus strikes again. Gallimard

réédite les Thèmes anglais de Mallarmé

dans la collection L'Imaginaire. A ouvrir à n'importe quelle page

en imaginant la tête de l'étudiant invité à

traduire des phrases comme "Tout ce qui vient de la vache n'est pas

du beurre", "Avez-vous jamais entendu un âne jouer du

luth ?" ou "Cela vexerait un chien de voir courir un pudding."

Lecture/Ecriture. Mots croisés

4 (Michel Laclos, Zulma, coll. Grain d'orage, 2001; 112 p., 49 F).

IPAD. 1er novembre 2007. 65 km. (6889

km).

178

habitants

Pas de monument

visible. L'église est fermée.

L'Invent'Hair perd ses poils.

Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), photo d'Evelyne Charpentier, 15 septembre

2006

Bon dimanche.